信息

物質文化遺產  武威文廟

武威文廟

全國重點文物保護單位

古建築

甘肅省

武威文廟IV-163

簡介

武威文廟位於涼州城區東南隅,坐北向南,由三部分組成,東為文昌官,中為文廟,西屬涼州府儒學院。占地平面呈長方形,南北長198米,東西寬152米,占地面積30096平方米。整個建築布局對稱,結構嚴謹,是一組造型雄偉的宮闕式建築群,規模宏大,氣勢雄壯,明清之際被謄為“隴右學宮之冠”,是涼州文人墨客的祭祀孔子的聖地,是目前西北地區建築規模最大、保存最完整的孔廟,屬全國三大孔廟之一。歷史

武威文廟據《涼州衛修文廟暨儒學記》碑載:武威文廟始建於明正統二至四年(1437-1439年),後經明成化、清順治、康熙、乾隆、道光、及民國年間的重修擴建,逐成一組布局完善的建築群,迄今已有五百餘年。該廟目前只有東、中兩組建築,現儒學院已毀,其南面的忠烈祠和節孝祠尚存,明倫堂、存誠、敬德二齋及前後附屬建築已經無存。

武威文廟據《涼州衛修文廟暨儒學記》碑載:武威文廟始建於明正統二至四年(1437-1439年),後經明成化、清順治、康熙、乾隆、道光、及民國年間的重修擴建,逐成一組布局完善的建築群,迄今已有五百餘年。該廟目前只有東、中兩組建築,現儒學院已毀,其南面的忠烈祠和節孝祠尚存,明倫堂、存誠、敬德二齋及前後附屬建築已經無存。建築

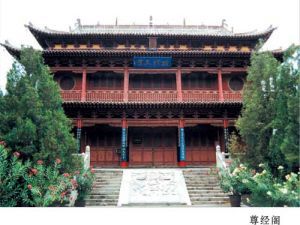

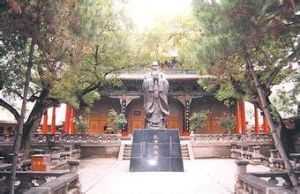

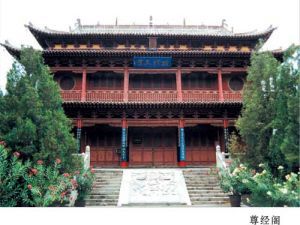

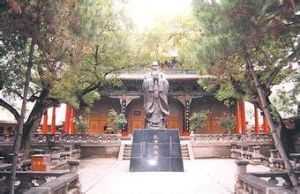

武威文廟現東邊的文昌宮以桂籍殿為中心,前有山門、戲樓,後有崇聖祠,中為二門戲樓,左右有牛公祠、劉公祠。文廟西以大成殿為主,前有伴池、狀元橋,後有尊經閣,中有靈星門、戟門,左右有名宦、鄉賢祠。文廟原設有正門,面南而開,但最南端被一堵稱“萬仞宮牆”莊重穩健的影壁所隔,由於數百年來涼州一直未出狀元,所以開正門之事也就擱置至今。影壁兩側各開小門,朝東的叫“義路”,往西的稱“禮門”。由“義路”進入廟院,影壁北面是半月型的拌池。池上架一座石料拱橋,名“狀元橋”。欞星門是明正統時建築的一座木質牌橋,四柱三間,翹檐飛角。穿過欞星門,就可看到戟門,戟門兩側是鄉賢、名宦祠,為供養地方賢達和清官牌位的地方。戟門是大成殿近前的一道門,大成殿建在寬闊的石築台基上,雄偉而壯嚴,保留著明清建築風格,大有至聖至尊的氣派。大成殿是文廟的主殿,三寬三間,進深三間,重檐歇山頂,頂置九脊,鴟吻螭獸俱全,脊皆以纏枝蓮紋磚砌築。正脊中設橋形小珠。屋面盡覆琉璃筒板瓦。檐下為五鋪作雙抄雙平昂。柱頭、補間鋪作華麗,欞格隔扇、腰華板、裙板等皆有簡單雕飾。周圍繞以迴廊、高台基,大有莊重、肅穆、文雅之風韻。殿內迎門原供奉著大成至聖先師孔於的畫像,旁立著孔子七十二弟子的牌位。大成殿之後的尊經閣,是兩層土木結構樓,重檐歇山頂,坐落在高達2米的磚包台基上,是武威現存最高大的古代重樓建築。閣周繞以迴廊木柵欄。頂部三重翹角上均懸有風鈴,清風徐來,鈴聲叮鐺,為沉寂的廟宇增添了些許生氣。大成殿東側的桂籍殿是供奉文昌帝君的。建築自成一組,為文昌宮。內有過殿,左右設耳房供道士居住。過殿之後,魁星閣與桂籍殿遙相呼應。

武威文廟現東邊的文昌宮以桂籍殿為中心,前有山門、戲樓,後有崇聖祠,中為二門戲樓,左右有牛公祠、劉公祠。文廟西以大成殿為主,前有伴池、狀元橋,後有尊經閣,中有靈星門、戟門,左右有名宦、鄉賢祠。文廟原設有正門,面南而開,但最南端被一堵稱“萬仞宮牆”莊重穩健的影壁所隔,由於數百年來涼州一直未出狀元,所以開正門之事也就擱置至今。影壁兩側各開小門,朝東的叫“義路”,往西的稱“禮門”。由“義路”進入廟院,影壁北面是半月型的拌池。池上架一座石料拱橋,名“狀元橋”。欞星門是明正統時建築的一座木質牌橋,四柱三間,翹檐飛角。穿過欞星門,就可看到戟門,戟門兩側是鄉賢、名宦祠,為供養地方賢達和清官牌位的地方。戟門是大成殿近前的一道門,大成殿建在寬闊的石築台基上,雄偉而壯嚴,保留著明清建築風格,大有至聖至尊的氣派。大成殿是文廟的主殿,三寬三間,進深三間,重檐歇山頂,頂置九脊,鴟吻螭獸俱全,脊皆以纏枝蓮紋磚砌築。正脊中設橋形小珠。屋面盡覆琉璃筒板瓦。檐下為五鋪作雙抄雙平昂。柱頭、補間鋪作華麗,欞格隔扇、腰華板、裙板等皆有簡單雕飾。周圍繞以迴廊、高台基,大有莊重、肅穆、文雅之風韻。殿內迎門原供奉著大成至聖先師孔於的畫像,旁立著孔子七十二弟子的牌位。大成殿之後的尊經閣,是兩層土木結構樓,重檐歇山頂,坐落在高達2米的磚包台基上,是武威現存最高大的古代重樓建築。閣周繞以迴廊木柵欄。頂部三重翹角上均懸有風鈴,清風徐來,鈴聲叮鐺,為沉寂的廟宇增添了些許生氣。大成殿東側的桂籍殿是供奉文昌帝君的。建築自成一組,為文昌宮。內有過殿,左右設耳房供道士居住。過殿之後,魁星閣與桂籍殿遙相呼應。特點

武威文廟內古柏參天,古朴靜雅,富有我國建築莊嚴雄偉的特點,雕樑畫棟,檐牙高啄,碑匾林立,品位之高,為世罕見。被列為“全國重點文物保護單位”,甘肅省愛國主義教育基地。今武威市博物館設於廟內。《甘肅省武威縣地名資料彙編》、《甘肅古蹟名騰辭典》、《絲綢之路辭典》、《絲綢之路文化大辭典》、《甘肅大辭典》、《涼州年鑑(2008)》收有辭條。

地域文化

武威文廟是全國第三大孔廟建築群,與規模宏大的曲阜孔廟相比,武威文廟就顯得略小而精緻。武威文廟素有“隴右學官之冠”的美譽,據傳最早建於前涼或西夏時期,碑宰復建於明正統二至四年。占地面積2.5萬平方米,原由文昌宮、孔廟和儒學院三組建築構成,現存文物4.4萬多件。文廟內最吸引視線的是44塊主題不一的牌匾和結滿紅色繩結的狀元橋。

景區亮點

武威文廟武威文廟是一組造型雄偉的仿皇家宮闕建築群。被稱為國寶的銅奔馬,出土於武威雷台的張將軍墓,收藏於文廟,專家鑑定為東漢時期的文物,距今已躍進1600多年的漫長歲月。銅奔馬又稱“馬踏飛燕”,呈發綠古銅色,馬高34.5厘米,身長45cm,昂首嘶嗚,賓士向前,為了顯示奔馬的神勇、古代工匠大膽想像,讓支撐銅馬全部重量的一支後躥踏在展翅的飛鳥上,其它三足騰空而起,既展現了奔馬風馳電摯的神速,又巧妙地利用飛馬的驅地,使奔馬騰飛中保持相對和穩定,喻動於靜,動靜結合,不僅造型生動,製作精美,而且完全符合力學平衡原理,蘊含豐富的天馬文化內涵,鑄造技巧精湛,堪稱青銅藝術之極品。今天這支有著稀世珍寶美稱的銅奔馬,被國家旅遊局定為全國旅遊標緻。

武威文廟武威文廟是一組造型雄偉的仿皇家宮闕建築群。被稱為國寶的銅奔馬,出土於武威雷台的張將軍墓,收藏於文廟,專家鑑定為東漢時期的文物,距今已躍進1600多年的漫長歲月。銅奔馬又稱“馬踏飛燕”,呈發綠古銅色,馬高34.5厘米,身長45cm,昂首嘶嗚,賓士向前,為了顯示奔馬的神勇、古代工匠大膽想像,讓支撐銅馬全部重量的一支後躥踏在展翅的飛鳥上,其它三足騰空而起,既展現了奔馬風馳電摯的神速,又巧妙地利用飛馬的驅地,使奔馬騰飛中保持相對和穩定,喻動於靜,動靜結合,不僅造型生動,製作精美,而且完全符合力學平衡原理,蘊含豐富的天馬文化內涵,鑄造技巧精湛,堪稱青銅藝術之極品。今天這支有著稀世珍寶美稱的銅奔馬,被國家旅遊局定為全國旅遊標緻。 武威文廟

武威文廟 武威文廟

武威文廟 武威文廟

武威文廟 武威文廟

武威文廟