首任總統

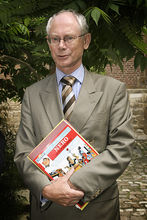

Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy赫爾曼-范龍佩(Herman Van Rompuy),比利時現任首相。

范龍佩出生於1947年10月31日,1971年畢業於荷語天主教魯汶大學經濟系。1972年至1975年在比利時中央銀行研究部門工作。他於1973年至1975年間擔任荷語基督教民主黨的前身荷語基督教人民黨青年組織副主席,並於1978年成為荷語基督教人民黨全國黨部成員。

工作經歷

上世紀70年代末期,范龍佩開始在多位比利時內閣大臣辦公室工作。1980年至1988年他擔任荷語基督教人民黨研究中心主任,並成為該黨全國重要領導人之一。在此期間,范龍佩曾經參與了比利時前首相馬爾騰斯和德阿納的組閣談判,並於1988年至1993年擔任荷語基督教人民黨主席。

Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy1993年9月范龍佩進入德阿納政府,擔任副首相和預算大臣。在其掌管預算事務的6年時間裡,比利時大規模的減少了政府的財政赤字。1999年由於二惡英食品污染事件,荷語基督教人民黨在全國選舉中大敗,德阿納政府集體辭職,范龍佩也結束內閣成員生涯,開始擔任比利時眾議院議員。

Herman Van Rompuy

Herman Van Rompuy在其擔任比利時眾議院反對黨議員期間,范龍佩以問政謹慎以及擅長處理國際問題著稱。2007年7月范龍

佩當選為眾議院議長,同年8月,由於比利時弗拉芒大區和瓦隆大區的政黨領導人在國家政治體制改革問題上分歧嚴重,剛剛在聯邦議會選舉中成為議會第一大黨的荷語基督教民主黨領袖萊特姆組閣面臨失敗。國王阿爾貝二世要求范龍佩對組閣問題進行積極斡鏇。經過他整整一個月的斡鏇,上述兩地區政黨領導人最終同意重開組閣談判。

2008年12月19日,由於被控在比利時富通集團拆分過程中干預司法,萊特姆內閣集體辭職。國王阿爾貝二世任命前首相馬爾騰斯與議會各政黨展開磋商,力圖儘快成立新政府。61歲的范龍佩憑藉在比利時政壇多年的經驗,為各方接受為新首相人選。

2009年11月19日,在比利時首都布魯塞爾歐盟總部,比利時首相赫爾曼·范龍佩在當選歐洲理事會常任主席後出席新聞發布會。當日,在布魯塞爾召開的歐盟特別峰會上,比利時首相范龍佩當選為首位歐洲理事會常任主席,來自英國的歐盟貿易委員凱薩琳·阿什頓當選為歐盟外交和安全政策高級代表。

次任總統

2014年08月30日,歐盟領導人8月30日在布魯塞爾召開特別峰會,波蘭總理圖斯克當選為新一屆歐洲理事會主席。根據歐盟規定,現任歐洲理事會主席范龍佩的任期將在今年11月30日結束,圖斯克將於12月1日履新。

唐納德·圖斯克

唐納德·圖斯克擺在歐盟新領導班子面前的是歐盟當前面臨的三大挑戰,分別是烏克蘭危機、歐洲經濟停滯以及英國在歐盟

內位置,其中又以烏克蘭危機最為緊迫。

在當天布魯塞爾的歐盟首腦會議上,波蘭總理圖斯克當選新一屆歐洲理事會主席(俗稱“歐盟總統”)。

現任歐洲理事會主席范龍佩說:“懸念結束,新一屆歐洲領導層已經完整。”他指出了歐盟新領導班子面臨的三大挑戰,並把烏克蘭危機描述為“冷戰後對歐洲大陸安全的最嚴重威脅”。

德國總理默克爾力挺圖斯克,稱讚他是“合格、忠誠和熱情的歐洲人”,但也提到這名新“歐洲總統”面臨大挑戰。

新“歐盟總統”語言是短板

只能說不流利英語、不會法語的圖斯克在新聞發布會上說:“我從一個深信歐洲重要性的國家來到布魯塞爾。”

圖斯克成為歐盟中第一個當選如此要職的東歐人,在烏克蘭危機上素以激烈批評俄羅斯政策著稱。波蘭總統科莫羅夫斯基說,歐盟的這個選擇是對“波蘭成就和在歐洲地位的認可”。

圖斯克不精通歐盟幾大流行語言,成為他的明顯短板。作為“歐盟總統”,需要有敏銳感覺,從各個相互衝突的立場中找到折中方案,並為歐洲領導人組織經常性的首腦會議。

圖斯克否認語言問題會妨礙他的工作。“別擔心,我會"完善"我的英語,到12月1日時,百分百就位,”他用英語說。

任職期限

根據歐盟新的憲法條約——《里斯本條約》設立的歐盟理事會主席和歐盟共同外交和安全政策高級代表這兩個職位也被稱為歐盟“總統”和歐盟“外長”。歐盟“總統”將替代現在的歐盟輪值主席,任期兩年半,並且可以連任一屆,這個職位形象多於實權;而新的歐盟“外長”職位把以前的歐盟共同外交和安全政策高級代表以及歐盟委員會對外關係委員的職位合二為一,任職為5年。

歐盟“總統”和歐盟“外長”將從2009年12月1日《里斯本條約》生效之日起代表歐盟在國際政治舞台上拋頭露面,其重要性和吸引力不言而喻。自兩個月前輿論開始議論這兩個職位的人選開始,歐盟各國的不少政要都在暗中使力,為自己、自己國家或自己的政治集團爭取這兩個職位。不過,一直在進行協調的瑞典首相賴因費爾特在宣布舉行特別峰會的決定後說,確定這兩個職位的候選人比他想像的要難得多。到選舉前夜為止,誰將出任這兩個職位仍然是一團謎霧。賴因費爾特與其它26國首腦逐個通了電話,但人選越討論越多。因此賴因費爾特還得再給其它26國領導人逐個打電話,以確定最終的“唯一候選人”供特別峰會通過。而在確定候選人時,還需要平衡各政治派別、大國小國以及方方面面的利益,是一項十分艱巨的任務。

產生意義

歐盟各國首腦之間有關人選的討論都是在私底下進行的。候選人自己也都只是在暗中使勁,因為他們都不願意在確定能得到這個職位之前暴露自己。這為即將舉行的特別峰會增添了不少神秘和期待。目前最有可能出任歐盟“總統”的是比利時首相范龍佩,最有可能出任歐盟“外長”的是英國外交大臣米利班德。范龍佩因其謹慎的工作作風和高超的協調能力得到了絕大多數成員國首腦的認可,而米利班德很可能是德、法、英三國妥協的結果。不過,范龍佩身後有荷蘭首相巴爾克嫩德、盧森堡首相容克;而米利班德身後有義大利前總理達萊馬、瑞典外交大臣卡爾·比爾特、歐盟委員會貿易委員阿什頓女士等人。這些人中無論誰最終如願以償都不會出人預料。曾經是出任歐盟“總統”呼聲最高的英國前首相布萊爾已經希望渺茫,因為支持布希發動伊拉克戰爭,布萊爾遭到了歐洲政壇中左黨派的反對。

特別峰會將以歐盟27國首腦共進工作晚餐的形式進行。由於提交峰會的將是“唯一人選”,因此,各國首腦在峰會上順利確定人選將在意料之中。輿論認為,其實,由誰出任歐盟“總統”和歐盟“外長”並不十分重要,因為對於個人,這兩個職位形象多於實權。不過,對於歐盟來說,這兩個職務的設立是其一體化道路上邁出的一大步。因此在觥籌交錯之中,各國首腦將在歐盟歷史上樹起又一座里程碑。

政治平衡

除了布萊爾之外,目前談論最多的另一位候選人是盧森堡首相讓-克洛德·容克。他兼有法德雙重文化背景,是歐元區主席,主持歐元區財長會議。更重要的是他來自一個小國。這對歐盟成員中眾多的“小兄弟”來說具有天然的吸引力,相對容易贏得他們的信任。

歐盟制憲委員會主席、法國前總統吉斯卡爾·德斯坦曾說歐洲必須要找到和培養自己的喬治·華盛頓。許多歐洲國家領導人可能在歐洲問題上甘願保持低調,以求不給自己治理本國帶來負面影響。但這可能是一種倒退,甚至是對歐盟美好夢想的一種巨大傷害。在國內政治、地區政治和國際政治的巧妙平衡之中,歐盟正面臨著重要的選擇!

重任在肩

11月19日,歐盟27國領導人在布魯塞爾召開特別峰會,最終選舉比利時首相范龍佩為首位歐洲理事會常任主席,選舉來自英國的歐盟貿易委員阿什頓為歐盟外交和安全政策高級代表。

2009年11月3日,隨著捷克最後一個簽署《里斯本條約》,

標誌著歐盟一體化進程進入了一個新的時代,根據《里斯本條約》的規定,歐盟設立歐洲理事會常任主席職位,代替目前每半年輪換一次的歐盟主席國輪替機制。根據這一職位的特點,人們也把歐洲理事會常任主席趣稱為“歐盟總統”。

根據《里斯本條約》的規定,歐洲理事會常任主席並不是一個擁有實權的職位,條約只給這個職位寫了五條空泛的職責,條約規定,歐洲理事會常任主席的職責是主持歐盟成員國首腦會議,確保首腦會議的籌備和順利舉行,促進各成員國間的團結和共識,與“歐盟外長”(即歐盟外交和安全政策高級代表)一道在外交政策事務上代表歐盟。結合職責的內容,再考慮歐盟作為一個27國聯盟的政治現實,這都決定了“歐盟總統”一職只能是一個形式大過內容、責任大於權力的職位,與美俄總統相比,“歐盟總統”不是一個領導者的角色,而是一個協調者的角色,從歐盟憲法到《里斯本條約》確定設立一個專職主席,經歷了一個漫長的過程,這說明了這個主席並不是一個不可或缺的職位,其重要性必然是打了折扣的。

即便如此,由於“歐盟總統”這個職位的巨大象徵意義以及代表性地位,關於“歐盟總統”人選的選擇在歐盟引發了一場爭論,這場爭論的結果是,曾一度被認為是大熱門的英國前首相布萊爾“起了一個大早,趕了一個晚集”,而在歐盟人緣極好在國內政績斐然的比利時首相范龍佩最終當選。

英國游離於歐元區與歐洲大陸之外的形勢,布萊爾在伊拉克戰爭中的親美立場,應該是布萊爾無法得到法德兩國支持的重要原因,這也體現了英國與法德兩國在政治上的分歧,同時,布萊爾無法當選也可以說明英國與美國過近的立場無法贏得歐盟所有成員國的認可。

比利時作為歐盟的一個中小國家,沒有試圖主導歐盟的野心,與歐盟各國關係都不錯,容易得到各國的認可,同時,范龍佩的個人能力也是他可以當選的重要因素,他屬於保守派,重視規則、價值,遵守道德規範,有著超強的協調能力,在出任首相之後,把陷入政治、經濟雙重危機的比利時重新帶入了正軌,既然范龍佩有能力“給一個瀕臨爆炸的國家帶來了寧靜”,自然有希望為充滿內部爭奪的歐盟帶來清新與和諧之風。

可以這樣說,“歐盟總統”人選的最終確定,是歐盟各成員國就地緣、黨派、外交等各方面利益進行平衡及博弈的結果,《里斯本條約》為了提高歐盟的決策效率,採取了一些措施,比如擴大了“有效多數表決制”決策的範圍,在一些領域,成員國不再能“一票否決”,無疑是減少了中小成員國的權力,在這樣的情況下,“歐盟總統”的人選如果來自英、法、德這樣的大國,無疑會加劇中小成員國的擔心。

歐盟放棄了與美國關係良好的布萊爾,同時又選擇來自英國的歐盟貿易委員阿什頓作為“歐盟外長”,這樣的人選搭配可以安撫歐盟內部的親美派,也可以避免讓美國對歐盟的走向有更多的擔憂,同時還可以使得歐盟在發展對外關係時,充分利用美歐同盟的價值,而范龍佩與阿什頓一男一女的搭配又可以看作是男性與女性的一種平衡。在確定“歐盟總統”與“歐盟外長”的同時,歐盟各國領導人還推舉法國人布瓦西厄擔任歐洲理事會秘書長,這也就為安理會常任理事國的法國提供了一個位置,可以這樣說,這樣的一個三人組合是歐盟煞費苦心的結果。

無論是歐盟27個成員國對《里斯本條約》的簽署過程,還是歐洲理事會常任主席的產生過程,雖然充滿了波折,最終卻都取得了進展,這其實是歐盟在世界政治格局大變化的情勢下維護自身利益的必然選擇:由美國引發的世界金融危機給歐盟帶來了巨大的衝擊,歐盟只有加強一體化進程,加強區域整合,才可能有效地應對經濟萎縮、失業率較高的挑戰,才可以有足夠的能量與美國相抗衡,爭取到更多的政經話語權;隨著金磚四國及更多新興國家的整體崛起,歐盟必然要以更緊密的團結更高的決策效率來應對這種後起力量的挑戰;隨著氣候變化等一些全球性問題越來越嚴重,歐盟也只有強加一體化才可以更有效地應對這些重大問題的挑戰,更好地維護歐盟的利益。

隨著《里斯本條約》的全部簽署及“歐盟總統”的產生,歐盟一體化的進程進入到了一個全新的階段,歐盟對於未來充滿了美好的期待,而這種期待卻並不能逾越歐盟現階段複雜的政治現實,如果歐盟在內部無法權衡好各成員國之間的利益訴求,在外部無法處理好與中、美、俄等大國的關係,歐盟仍然不可能獲得與其規模完全適應的國際地位,因此,與其說“歐盟總統”重任在肩,不如說歐盟各國面臨著共同的挑戰,這種挑戰絕不是一個“歐盟總統”可以解決的。