簡介

歐特雲

歐特雲Jan Oort在1990年測得的詳細的軌道數據表明一個約由至少1兆個彗星所構成的巨型球狀“雲團”(現稱之為Oort Cloud,譯為歐特雲或奧特雲)以比冥王星軌道遠約30000天文單位至1光年或更多的軌道圍繞太陽運行。這是長周期彗星的起源處。 Oort Cloud是一個大型的球面,半徑為50,000到100,000 A.U,此區域成為彗星的故鄉。Oort Cloud已相當於1.5到3光年遠的距離,當太陽靠經臨近恆星時,會有機會受到其餘恆星Oort Cloud作用,形成微弱的引力擾動,從而飛到內太陽系來,而木星與土星講發揮其強大的引力作用,不是將其踢出太陽系,就是類似舒梅克—李維九號行星撞到木星上。而如果Oort Cloud哩的彗星是收到天王星與海王星的引力影響,就會形成短周期的彗星,如哈雷彗星。另外,影響Oort Cloud的還有潮汐力,此潮汐力來自於銀河中心,太陽和Oort Cloud的距離不同於質量巨大的銀河中心,所以在Oort Cloud里離太陽較遠的彗星會被此作用力而遊蕩宇宙空間中。

歐特雲

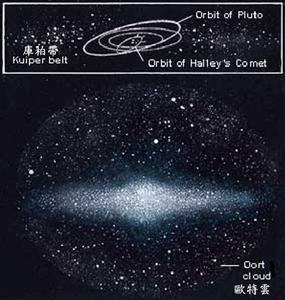

歐特雲天文學家相信太陽系大家族中,應包含彗星的故鄉–歐特雲(Oort cloud)與柯伊伯帶(Kuiper belt) 。 如將週期長於200年的彗星歸類為長週期彗星,長週期彗星可能來自歐特雲,而週期短於200年者為短週期彗星,短週期彗星可能來自柯伊伯帶。如將周期長於200年的彗星歸類為長周期彗星,長周期彗星可能來自歐特雲,而周期短於200年者為短周期彗星,短周期彗星可能來自柯伊伯帶。

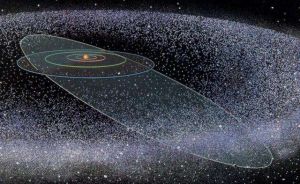

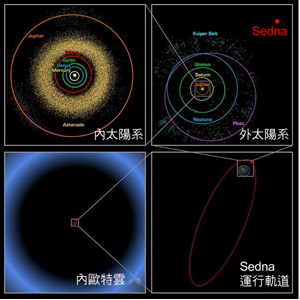

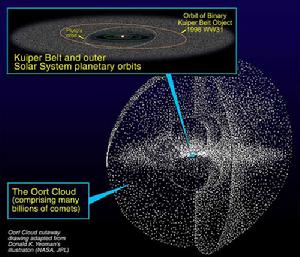

柯伊伯帶在距離太陽30到100 AU之間,其形狀近乎圓盤。柯伊伯帶在距離太陽30到100 AU之間,其形狀近乎圓盤。 而歐特雲在距太陽50,000到一光年,其形為球殼狀。而歐特雲在距太陽50000到一光年,其形為球殼狀。

天文學家己經發現了,數十顆柯伊伯帶物體 ,故柯伊伯帶的存在己被確認。天文學家己經發現了,數十顆柯伊伯帶物體 ,故柯伊伯帶的存在己被確認。 但歐特雲理論,仍然只是假設性的學說,並未有任何的直接証據。但歐特雲理論,仍然只是假設性的學說,並未有任何的直接證據。

歷史

形成機制

形成機制奧爾特雲又譯歐特雲,是一個假設包圍著太陽系的球體雲團,布滿著不少不活躍的彗星,距離太陽約50,000至100,000個天文單位,差不多等於一光年,即太陽與比鄰星距離的四分一。

雖然人們未曾對奧爾特星雲作直接的觀測,但從觀測得彗星的橢圓軌道,認為不少彗星皆是從奧爾特星雲進入內太陽系的,一些短周期的彗星可能來自柯依伯帶。

1932年,愛沙尼亞的天文學家 Ernst Ouml;pik 提出彗星是來自太陽系的外層邊緣的雲團。但1950年,荷蘭天文學家奧爾特 (Jan Hendrick Oort) 便指出 Ouml;pik 推論有矛盾的地方,一個彗星不停來回太陽系內部與外部,終會被多種因素所摧毀,其生命周期決不會如太陽系的年齡長。該雲團所受的太陽輻射較弱,非常穩定,存在數百萬顆以上的彗星核,可以不停產生新彗星,去取代被摧毀的。另外人們相信,所有奧爾特雲彗星的總質量,會是地球的5至100倍。

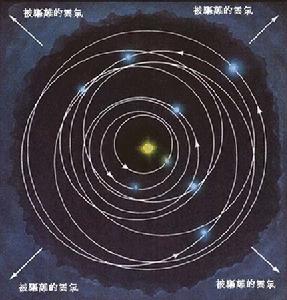

奧爾特雲是50億年前形成太陽及其行星的星雲之殘餘物質,並包圍著太陽系。而最廣為人們接受的假設,是奧爾特雲天體在較接近太陽的地方形成,與其他行星及小行星相似,及後給仍年輕的大型氣體行星,諸如木星等天體的強大引力將之逐出太陽系內部,使它們擁有極為橢圓或拋物線狀的軌道。同時,這個過程也把它們的軌道偏離黃道面,並形成奧爾特雲呈球狀的形態。一些在遠處的天體之軌道又被附近的恆星攝動,使之變為圓渾,並能長期處於太陽的遠方。

人們認為太陽外其他恆星也會有自己的奧爾特星雲存在,又如果兩顆距離近的恆星,其奧爾特雲會出現重疊,導致彗星走進另一恆星的太陽系內部。預計在1000萬年以內,最有可能攝動奧爾特雲的恆星是Gliese 710。

直至今日,只有90377號小行星被認為可能是奧爾特星雲的天體,其軌道介乎76至850個天文單位之間,比預計的軌道接近太陽,有可能來自奧爾特星雲內層。如果其推測正確,那麽奧爾特星雲的距離一定比估計的接近太陽,密度也會較高。也有說法指太陽形成時,原是星團的一員。

歐特雲和柯伊伯帶

歐特雲

歐特雲1950年,荷蘭天文學家歐特(Jan Oort)統計了當時已經觀測到的周期彗星的軌道,結果發現絕大多數周期彗星都是從距離太陽5萬天文單位的地方飛來,而且飛來的方向是全方位的,因而他提出假說認為可能有一個呈球殼狀包住太陽系的彗星巢。這個彗星巢,後來被以他的名字命名為“歐特雲”(Oort Cloud)。歐特雲的質量估計可以占相當一部分的太陽系總質量,可能會等於甚至超過木星的質量(木星質量超過其他所有行星質量總和1倍還多)。但歐特雲的理論至今仍是假說,並未有任何的直接證據。

在歐特提出他的假說一年後,荷蘭裔美籍天文學家柯伊伯(Gerard P. Kuiper)提出理論認為,一些太陽系初創時留下的類似彗星的碎片應該存在於海王星軌道之外。他認為,如果找不到這樣的連續的物質帶是不正常的,因為如果不存在的話就表明原始的太陽系沒有一個連續的邊界。這個物質帶被以他的名字命名為柯伊伯帶(Kuiper Belt)

他的理論得到了一些例子的支持,因為存在一些獨立的彗星群,被稱為木星族(Jupiter family),它們的特點和那些來自遙遠的歐特雲的彗星明顯不同。它們除了以短於20年的周期環繞太陽運轉外(與此相對的,來自歐特雲的彗星是可以長達2億年),更突出的特徵是其軌道甚至接近地球軌道,此外,所有的這些彗星都是在軌道上順行,也就是說它們的公轉方向和各個大行星一致。