概述

榮縣大佛寺

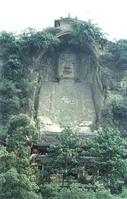

榮縣大佛寺寺院內最為著名的大佛摩崖造像,俗稱榮縣大佛,刻在高約40米、寬約16米、深14米的敞口敞頂大龕內。佛像坐南面北,頭與山巔齊平,通高36.67米,頭長8.74米,肩寬12.67米,體寬14.6米,膝高12米,腳寬3.5米,就高度而言,僅次于樂山大佛,是全國第二大石刻佛像,世界第三大石刻佛像。大佛頭飾螺髻,臉面略方而豐腴,雙眉間有白毫,鼻高唇厚,兩耳方長,雙手平放膝上,右手撫膝,左手手心向上,掌中有摩尼珠。善跏趺(又為端坐)在金剛座上。雙足踏在座前的兩朵仰覆的蓮花之上。

修繕史

榮縣大佛寺

榮縣大佛寺1、唐代名開化寺,後稱大佛禪寺。

2、宋代重修後規模很大,寺門抵今溪岸。

3、明末清初寺廟毀於兵火。

4、清嘉慶年間重建。以後時有修繕和擴建,因受地形限制,寺廟只能依山就勢;縮退山門,以大佛為中心向左右兩邊展開,主要由大雄寶殿、觀音殿、地藏殿、達摩殿、羅漢堂、藏經樓、方丈室、禪房等殿堂組成。山下遠望禪林,古剎錯落有致。清末民初,寺內香火極為旺盛,鄰近州縣的善男信女,或上朝峨嵋山,或下朝寶頂山,必經榮縣朝大佛。

5、解放前後,年久失修,寺廟有所損毀。

6、“文革”結束後,國家撥專款全面維修寺廟,廣植樹木。現在,全寺占地2萬平方米,建築面積2000平方米,全系古建築或仿古建築。

景區景點

榮縣大佛寺

榮縣大佛寺榮縣大佛摩崖造像,俗稱榮縣大佛,大佛禪寺始建於唐代。大佛寺氣勢雄偉、衣紋流暢、慈眉善目、神韻飄然,是古代藝術家和勞動人民匠心獨運的上乘之作,是中國石刻遺存之藝術瑰寶,素有“樂山大佛雄,榮縣大佛美”之民間讚譽,榮縣大佛以其雋美而享譽神州。

大佛鑿刻完工後,即修有殿宇保護,根據《古今圖書集成》記載,時有“架殿十層,高四十七丈,闊十五丈”、“舊時寺門、抵今溪岸”。可見當時的恢宏氣勢,其後幾毀幾修,現存的殿宇為清代嘉慶、道光年間所建。1988年重建的大佛護身樓,是仿木仿古重檐歇山式建築,既保護了大佛,又具遊覽價值,逐層登樓近瞻佛容慈顏,從上到下盡觀大佛偉岸雄姿,鳥瞰榮城風貌,眺望遠山近巒。

大佛寺以大佛正殿為中心向東西拓展,現有山門殿、大雄寶殿、地藏殿、觀音殿、羅漢堂、藏經樓、方丈室等建築,禪林古剎,錯落有致,整個建築群體就像一隻展翅欲飛的大雁,大佛好似端坐在大雁背上,佛寺一體,殊為壯觀。

榮縣大佛寺景區內除大佛和大佛禪寺外,主要景點還有大肚彌勒(俗稱笑羅漢)、達摩渡江石刻、放翁詩魂、松蔭枕石、白雲深處、瑤圃休閒等景觀。

榮縣大佛寺景區自1982年對外開放以來,累計投入已達500餘萬元,現在景區占地32470平方米,建築面積3403平方米,寺內廣種名貴花木,綠化覆蓋率90%以上。寺內賓館、餐廳、攝影、工藝品銷售、花卉盆景展銷等各項旅遊設施齊備,能滿足景區旅遊接待要求。2002年中國旅遊局評定為AA級風景區。

榮縣白雀寺始建於李唐時期。據清乾隆《榮縣誌》上縣令藺松關於《重修白雀寺記》中寫道:“城南里許羅漢洞,唐宋迄今綿亘數百年,不可謂非西天邃跡也。矧邑之式,且憑依相為。深遠者舊李唐有白雀寺,右附嘯台、大佛及崖穴阿羅諸像。”榮縣白雀寺臨時管理籌備小組已委託遂寧市建築勘測設計院設計出恢復白雀寺院修建工程設計的平面和側立面圖。寺院內將恢復重建山門殿兼哼哈殿,在楹上篆刻:“入此門來盡皈依佛果;從這裡進應參透禪機。”院中間恢復四大天王殿,院南恢復大雄寶殿,大雄寶殿四個大字採用趙朴初先生手書,殿中供奉三身佛:分別是釋迦牟尼、盧舍那和毗盧遮那,還有形象各異的十八羅漢好不威風。

大佛寺因地處城郊,交通極為方便,其間佛樓憑檻嘯台游賞,放翁詩魂,松陰枕石,白雲深處,一葦渡江、雲隱朝陽、瑤圃諸景,覽勝之餘,或留影、或拜佛,或去茶園品茗,或去齋堂進餐,正如詩人柳倩詩云:“登臨一覽古榮州,水繞青山大佛流。宋代遺風唐時窟,臨風遠望復何求。”

大雄寶殿原為單檐四層架殿式建築,昔日人們只能“遠看大佛頭。近看大佛腳“現為四重檐歇山式仿古建築,全稱大佛護身樓,簡稱大佛樓。登大佛樓,既可層層觀賞大佛雄姿,又可左經蓮台;右轉嘯台。拾級頂上,宜達頭頂佛光閣,舉目眺望,遠山近水,榮城風貌。盡收眼底。

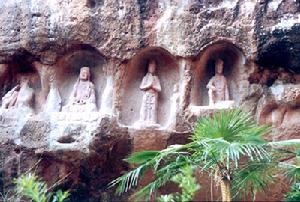

唐宋摩崖造像

唐宋摩崖造像嘯台崖壁還有唐宋摩崖造像,西方極樂世界,十八羅漢。其中“羅漢群龕”引人注目,龕高3.4米,寬4.6米,深0.46米,內刻六尊羅漢,其中三尊頭部已毀。六尊羅漢中間浮雕一株桃樹,枝上懸一仙桃。靠仙桃的羅漢,一尊雙手交叉乎放在胸前,悠閒自在:另一尊面朝仙桃,似無動於衷。造像表現了他們超脫凡塵,不為利祿所動的神態。這種布局的雕刻為全國罕見,有一定研究價值,已為《中國美術全集四川石窟雕塑》收集。“嘯台總一郡之勝”。唐宋時在此建有棟字軒檻,北宋建“一勝亭”,供人憑臨懷古。若登台極目,東可望巍巍大佛,西可俯幽深龍洞。唐宋以來,這裡就是人們樂於遊覽之地。歷史上的樓台亭閣,棟宇軒檻早毀。1982年,根據古籍記載,揣摩宋代“一勝亭”舊址,在嘯台一側重建“一勝亭”,供人歇足眺望,憑弔古人。

打造“會客廳”

榮縣大佛寺景色

榮縣大佛寺景色據有關部門提供的數據顯示,過去的“十一”黃金周,大佛寺景區迎來了遊客高峰期,日平均接待遊客達1300人次,最多的一天接待遊客2000餘人,大假期間,景區共接待各地遊客1萬多人次。

事實證明,首期環境整治工程的順利竣工為大佛寺景區旅遊帶來又一個明媚的春天。

“以打造榮縣大佛寺中國4A級旅遊景區為契機,使其成為縣域經濟外向型發展的視窗。”縣委、縣政府思路明確。從2007年開始,大佛寺景區首期環境整治工程拉開帷幕,縣委、縣政府舉全縣之力,傾力打造城市的“會客廳”。

2007年11月3日,梧桐水城區段河床整治正式開工,標誌著大佛寺景區首期環境整治工程拉開序幕。按照設計規劃,縣水務部門組織工程隊,在該河段大佛橋下游65米處,修築一道長46米、高2.6米的攔河堰。通過修堤清淤提高水位,梧桐水上游約200多米長的河床再現了碧波蕩漾的生機。青山映照,綠水環繞的美麗景象又呈現在大佛腳下。

與此同時,縣委、縣政府多方籌措資金,規劃建設局、房管局、農業局、文體局等部門通力合作,廣泛宣傳動員,僅僅用了兩個月時間順利完成了新南門橋至東門橋河岸綠化建設拆遷工程,拆遷面積23700多平方米,濱河廣場輪廓初現。同時,也讓不少老百姓感受到了縣委、縣政府整治大佛寺景區環境的堅強決心。

作為全縣重點工程,縣委、縣政府主要領導多次親臨現場“督戰”,景區建設在2008年快馬揚鞭。

景區道路黑化,濱河帶綠化、亮化工程相繼開工,“生態便道”、“生態停車場”等彰顯生態人文個性的景觀躍入了市民眼帘,為榮縣大佛寺申報“中國4A級旅遊景區”奠定了硬體基礎。

2008年3月20日,大佛寺景區動脈——新南門橋至東門橋景區道路改造工程正式開工。100天后,在交通部門的精心組織下,一條長1000米、寬7米的瀝青混凝土道路如玉帶橫貫濱河廣場,直通大佛寺山門。道路所經之處,樹木蔥蘢,景色怡人。寬闊平坦的柏油馬路讓來到大佛寺景區的朋友們搶先體驗舒暢之感!

春節後,同期開工建設的濱河帶綠化在市民的企盼中一天一個樣。13000平方米的綠化將濱河走廊和濱河廣場裝扮得綠意盎然,不遠千里採購的銀杏、菩提、白千層等數十種名貴樹種提升著景區品位,300噸假山石依地形而砌,道路綠化喬、灌、竹、花、草交錯,草坪、花壇、假山、林蔭等不同景觀錯落有致。總面積達12000平方米的“生態便道”四通八達,由青砂石、黑砂石鋪設而成的路面平坦而環保。占地7000平方米的榮縣首個“生態停車場”落戶景區,由40厘米厚的生態青砂石鋪設的地表平坦而寬敞,車位之間以樹木相隔,夏季可為車輛遮陰,處處體現著人文關懷。在“生態停車場”附近,榮縣首個三星級公廁也即將落地。

據大佛寺景區建設領導小組辦公室一負責人介紹,大佛寺景區建設是一項龐大的系統工程,是縣“十一五”期間實施“旅遊靚縣”戰略的重要項目,隨著大佛寺景區首期環境整治工程的竣工,工作重心由外向內轉移到大佛寺內道路、景觀設定規劃階段。同時,還將大力招商引資,吸引外資、民資投入景區建設,完善和提升景區的服務功能,使其早日成為縣旅遊經濟新的增長點。