簡介

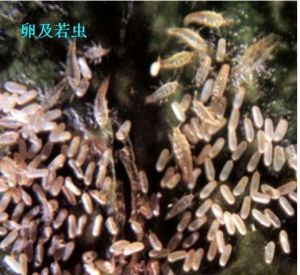

榨管薊馬(卵及幼蟲)

榨管薊馬(卵及幼蟲)榕管薊馬學名Gynaikothripsficorum(Marchal)又名榕母管薊馬,屬纓翅目,管薊馬科。本種在我國長期使用Gynaikothripsuzeli(Zimmermann)學名。經詳細研究我國標本不是G.uzeli種。

分布在福建、台灣、廣東、海南、廣西、貴州、江西、上海,隨苗木、盆景調運傳播到北方的黑龍江、遼寧、內蒙古、河北、河南、山東等地的溫室內。國外分布於日本、印度、印度尼西亞、西班牙、北美、墨西哥、埃及、阿爾及利亞。

為害特點

成蟲、若蟲銼吸榕樹等植物的嫩芽、嫩葉,致使形成大小不一的紫紅褐色斑點,後沿中脈向葉面摺疊,形成餃子狀的蟲癭,數十頭致上百頭成蟲、若蟲在蟲癭內吸食為害。、受害嚴重者多數樹葉成餃子狀,且布滿紅褐色斑點,降低了觀賞價值和經濟價值。

形態特徵

物種性別:不清圖片說明

物種性別:不清圖片說明雌薊馬體長2.6mm左右,體黑色。觸角8節,第1、2節棕黑色,3至5節及6節基半部黃色。前足腿節黃色。翅無色。頭長是寬的1.4倍,是前胸長的1.7倍。頭頂單眼區呈錐狀隆起,有六角形網紋;複眼大;前胸背片布滿交錯或扭曲的橫紋。中胸前基腹片發達;後胸背片有縱的交錯紋及網紋。前翅很寬,邊緣直,不在中部收縮;翅基部具並行的鬃3根,後緣端部生間插纓18~20根。前足股節不增大,跗節內側具小齒。腹部背片第1節板片三角形,第2至4節兩側具交錯橫紋。管長是頭長的1.2倍。雄成蟲小。卵腎形,乳白色。若蟲共4齡。

生活習性

危害狀

危害狀榕管薊馬主要發生在榕樹生長地,特別在南寧、福州、貴陽發生嚴重。近年來,隨榕樹盆景傳播到北方的溫室。該蟲在貴陽一年發生8~9代。在北方溫室常年發生。氣溫25℃相對濕度達50~70%適其繁殖,每年5月份為害嚴重,有世代重疊現象,該蟲對榕樹偏愛,集中為害,使受害榕樹生長發育受抑,光合作用減弱,降低其觀賞價值。該薊馬常與大腿榕管薊馬混合發生混合為害。在日平均溫度25℃時,完成一代需28~30天,平均29天,每年1月出現第一代,11月初出現第九代,並進入越冬期。世代重疊。該薊馬在一天中7~10點和16~19點化蛹或羽化,在不同溫度和濕度的條件下化蛹率和羽化率不同。成蟲羽化後5~7天開始產卵,卵分批產出,不規則。每頭雌成蟲一生可產25~80粒卵。卵多產於成蟲形成的餃子狀蟲癭內。有的成蟲出蟲癭將卵產於樹皮裂縫內。

防治方法

(1)注意保護小花蝽、橫紋薊馬、華野姬獵蝽等天敵。

(2)發現蟲癭時及時摘除,修剪時尤其要注意把有蟲癭的枝條剪掉,集中深埋或燒毀。

(3)經常發生該薊馬的地區可在未形成蟲癭前噴灑50%殺螟松或40%氧化樂果乳油1000倍液或40%七星寶乳油800倍液、2.5%溴氰菊酯乳油4000倍液。

(4)已形成蟲癭時,上述方法則難於奏效,可改用15%涕滅威顆粒劑埋施在土中,用量嚴格按說明書操作。一般直徑15cm的花盆用藥1.5~2g。

節肢動物門(纓翅目、等翅目)

| 節肢動物門是動物界最大的一門,通稱節肢動物,包括人們熟知的蝦、蟹、蜘蛛、蚊、蠅、蜈蚣以及已絕滅的三葉蟲等。全世界約有110~120萬現存種,占整個現生物種數的75-80%。節肢動物生活環境極其廣泛,無論是海水、淡水、土壤、空中都有它們的蹤跡。有些種類還寄生在其他動物的體內或體外。 |