作品概況

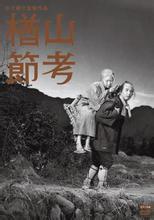

作品名稱:楢山小調考

創作年代:現代

作者:深澤七郎

作品體裁:小說

原文節選

在這信州①的群山之間,有一個叫做前村的村子,村邊上住著阿鈴一家。阿鈴家的門前有一個伐去了大櫸樹後留下的樹墩,墩面平如板狀,孩子們和過路人可在上面落坐,所以這樹墩很受器重,村裡的人便把阿鈴家喚作樹墩兒。阿鈴嫁到這兒來已有五十年之久了,這裡把阿鈴娘家所在的村子也喚作前村,由於都沒有村名,所以雙方都將對方稱作前村。說是前村,其實只隔著一座山而已。阿鈴今年六十九歲,丈夫二十年前就死了,獨生兒子辰平的媳婦去年去揀栗子時,失足滾進山谷,摔死在谷底。留下四個孫子孫女由阿鈴照管著,阿鈴感到,與照料孫子孫女相比,還是替成了鰥夫的辰平尋找續弦更叫她傷透腦筋,因為本村和前村都沒有合適的寡婦。

那天,有兩件阿鈴期待的訊息傳進了她的耳朵里。這天早晨,一個往後山去的行人邊走邊唱了那首祭祀歌:“三度祭楢山,栗子把花開。”正想著該有人唱它了的時候,就聽到了這首村里人在盂蘭盆會上跳舞時唱的歌。今年還一直沒有人唱過,所以阿鈴一直惦記著呢。歌詞的意思是說,過三年長三歲。由於村裡的人到了七十歲就得去祭楢山,這歌便在通知老年人:這一天將要來臨。

阿鈴對著歌聲離去的方向側耳傾聽,暗中朝一旁的辰平覷了一眼,只見辰平抬起下顎,象是追隨著歌聲似地聽得正出神,歌聲使他瞪大著雙眼。阿鈴看到這種情況,心想:辰平將送自己去祭楢山,然而看他目前的眼神,他畢竟還是替我擔心的。想到這裡,阿鈴心中馬上湧出一個念頭:“這孩子是個孝子哪!”

阿鈴等來的另一個訊息是送信的人從娘家來報告,在前村物色到一個寡婦可作填房,這寡婦和辰平同年,四十五歲,據說三天前剛料理完丈夫的喪事。只要年齡合適,就等於沒有問題,可以定下來。送信的人是來報告物色到了填房的,定下過門的日子便回去了。辰平上山去了,不在家。與其說是阿鈴一人作的主,倒不如說送信的人把訊息一帶來,一切就都決定了。所以辰平回來後,只須把情況告訴他就行了。這裡不論誰家,對婚姻問題都是簡單辦理的,雙方合得來,自由交談一下就可以決定,也沒有什麼隆重的結婚儀式,實際上只是讓當事人搬到對方家中便算完事。所謂介紹人斡旋,其實只要年歲相當就成。當事人去對方家中玩玩,一俟留宿便永遠成了男家的人了。且說這裡也有盂蘭盆節、也有新年,但節日遊玩的地方根本沒有,只是不幹活罷了。只有在楢山祭祀節那天才燒點好萊,平時一切事情都從簡。

阿鈴目送著送信的人離去,心想:這個送信的人說他是自己娘家差來的,其實大概是那位填房的近親。那女人的丈夫剛死三天,他就立即跑來商量改嫁的事,大概是十分關心這個寡婦的出路吧。阿鈴覺得從自己這方面來說,問題這么迅速得到了解決,確是值得慶幸的事。阿鈴明年就滿七十歲,是到了去祭楢山的年齡了,屆時填房還沒找到的話,將如何是好?阿鈴心裡很焦急。正在這個時候,提出了這樁親事,雙方年齡正合適。阿鈴想,再過些日子,那媳婦將在她父親或別的親屬陪同下一起從前村到這裡來了,想到這一點,阿鈴如釋重負似地放心了。只要想像一下家中來了一個女人,似乎天大的困難已經得到解決,更不必說是從前村娶來了個媳婦啦。阿鈴有三個孫子,十六歲的袈裟吉最大,最小的是個孫女,才三歲。阿鈴和村裡的人都覺得,由於填房怎么也物色不到,連辰平都象是死了心,他心不在焉,對什麼事都打不起精神。不過現在這么一來大概又會振作起來了。想到這點,阿鈴自己也高興起來了。

傍晚,辰平從山裡回來,坐在樹墩上。阿鈴便從家中高聲對著辰平的背影嚷道:“喂,有個媳婦要從前村嫁過來了!前天剛守的寡,七七四十九天一完,就過來。”講到親事已定,阿鈴就仿佛在報告什麼豐功偉績似的,得意非凡。辰平轉過臉來問道:“是嗎?從前村來?多大歲數?”阿鈴跑到辰平身旁回答說:“叫阿玉,和你同歲,也是四十五。”辰平笑著說:“如今肯定毫無風韻了,哈哈哈。”他也許有點不好意思,附和著阿鈴的話,顯得很高興。憑著老年人的直感,阿鈴覺得,和續弦相比,辰平心裡好像在思慮著別的什麼事情。不過阿鈴高興得顧不過來了。

楢山上住有神仙。由於進楢山的人都見過神,所以誰都深信不疑。既然現實中有神存在著,和其他平常的節日活動相比,人們就對祭祀活動特別賣力。說到祭祀,也就都成了祭祀楢山。由於這項祭祀與盂蘭盆節連在一起,盂蘭盆節跳舞時唱的歌和祭祀楢山的歌就混在一起了。

盂蘭盆節是從陰曆的七月十三日開始,到十六日為止,而祭祀楢山的夜祭是在盂蘭盆節的前夜——七月十二日,祭祀的午夜要吃夜宵。人們采來了初秋時山上出的土產、野栗、野葡萄、柯樹和榧樹結的果實、蘑菇。此外還煮白米飯吃,還要做農家土酒。白米是最可寶貴的東西,有“雪花米”之稱,在這個窮鄉僻村里,種上它也收穫不了多少。因為沒有平地,山區多產小米、穇子、玉米等,這些東西就成了主食。白米只用於祭祀楢山和供給病特別重的病人吃,一般人平時吃不上。

在盂蘭盆跳舞的歌詞里都這么唱:“阿爸行為不檢點,臥病三天吃米飯。”這是規勸別奢侈的歌詞。它嘲諷家中的父親是個敗家子、糊塗蟲,得了一點小病竟立刻煮白米飯吃!這首歌在許多事情上被當作格言來運用,做兒子的偷懶時,他的雙親或兄弟就唱道:“阿哥行為不檢點,臥病三天吃米飯。”

對於遊手好閒不知艱苦的人,就用這歌來警告他們——怎么說得出口想煮雪花米吃呢?在不聽雙親的吩咐時,在兒子對雙親表示不滿時,也往往用這首歌。

註:①信州也稱信儂,即後來的長野縣。

作品賞析

拋姥的傳說在平安朝時代(794~1394)的《大和物語》、《今昔物語》、謠曲和民間故事中均有記載,是說老人到了70歲就要被兒子送到山上去死,近似於現代的安樂死的概念。《楢山小調考》根據這一傳說寫成,但作者賦予了它新的思想內容,形成了一個鮮明的主題。小說以信州的拋姥山為舞台,這是一個食物奇缺的窮苦山村。女主人公阿鈴是位富有犧牲自我精神的典型形象。她是主動地自願去死的,她為自己的進山作了精神上的、責任上的、物質方面的一切準備。她決定到了70歲,儘早進山,一到新年就走,她為辰平娶後妻操心,兒媳阿玉來了後,她傳授捉鱒魚的辦法,阿鈴是位捉魚能手,村里無人能比上她。她進山前夕的餞別會絕不吝嗇,在這隻有病人才能吃上白米的寒村,她能用一斗白米釀米酒。正如日本文藝評論家伊藤整所說:“讀了這篇小說,感到阿鈴是個真正的日本人,個人服從家族,家族服從傳統規則,迫使自己與這一規則一致,並信奉這一傳統精神。這部小說讓人重新考慮人生的意義。”

小說另一主要人物是兒子辰平。以個人感情和倫理道德的兩個角度來看,他都應該阻止母親去死。然而實際上他是支持和幫助母親實現了死的願望。也正如伊藤整所分析的“家族服從傳統規則”。因為辰平不僅生活在家庭這一小的環境中,而是生活在全村乃至整個社會這一大的環境中。他超越了個人感情和倫理道德這兩道難關。

小說的藝術特點有二:一、結尾處見高潮。小說首先描述人們確信楢山上住有神仙,所謂進山是去祭楢山。至於祭楢山意味著什麼,小說並不過早點破。直到小說將要結尾的時候,辰平背著阿鈴發現石頭背後有一個人,那人已經死了,這時才道出祭楢山的實質,就是白骨到處可見,鴉群啄食屍體。二、作家在民俗學的世界裡大顯身手。小說描寫了這個偏僻山村獨特的風俗習慣。這裡的婚姻形態是女方到男方家裡來,男方如果留宿了,這女人便成了男方家裡的人。在這個山村制裁小偷的方式也是獨特的。在村里,偷糧是最可恨的,要受到最嚴厲的懲罰——被拉去“向楢山神請罪”。小偷家裡的糧食要被抄出來由大家瓜分。誰想分到一份兒,就要趕去參加戰鬥,趕去時要手持木棒,赤著腳快跑。如果是穿上鞋趕去,他本人也要被圍起來,挨一頓揍。趕去的人都是拼著命去的,因為奪糧這種事情對於他們來說非同小可。

作者簡介

深澤七郎,日本“戰後派”作家。1914年生於山梨縣石和町的一個印刷業主家庭。山梨縣是一個盛行民間傳說的地方。深澤七郎自幼體弱多病,由於患角膜炎至使右眼失明。中學畢業後曾在東京藥房、麵包工廠、徵兵保險會社等作職員。1949年在日劇會堂長期演出,結識九尾長顯,在九尾的指導下開始寫小說。1956年11月在《中央公論》發表短篇小說《楢山小調考》,獲新人文學獎。小說的獨特風格,引起文壇的注目,被譯成法、德、英、匈牙利、中文。小說發表的第二年,深澤七郎又為“楢山小調”填詞譜曲。此外著有《東北的神武們》(1957)、《搖晃的房屋》(1957)、《笛吹川》(1958)。1960年11月由《中央公論》發表的小說《風流夢潭》得罪右翼勢力,被迫到關西、北海道等處流浪,一時中斷了寫作。其後又發表了《流浪手記》(1961)、《流轉記》(1962)、《庶民列傳》(1962)、《枕經》(1963)、《威脅者》(1963)、《千秋樂》(1964)。1968年,大和書房出版了《深澤七郎選集》。1970年,讀賣新聞社出版了《深澤七郎傑作小說集》。