簡介

楠竹

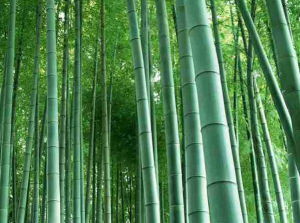

楠竹楠竹被統稱為毛竹,又別於毛竹,楠竹實際上是毛竹中最名貴,最有使用價值和經濟價值的一種實用竹。在中國300多種木本竹類植物引屬中,楠竹是生長最快,材質最好,用途最多,經濟價值最大,種植面積最大的竹種。

新中國成立後,楠竹一度有較大的發展,1958年以後,由於不適度的過量砍伐,使楠竹再度下降到歷史最低水平,蓄積量只有420萬根。

1962年楠竹蓄積量開始回升,到1976年蓄積量增加到1000萬根以上。1985年,主產地鹹寧楠竹面積達到14.8萬畝,蓄積量達到了1700萬根,人均擁有分別為0.4畝和60株。主要分布在境內的大幕、石橋、花紋、汀泗、古田、南川、桂花等七個鄉鎮。

形態特徵

楠竹

楠竹楠竹高10米以上,粗達18厘米。稈籜厚革質,密被糙毛和深褐色斑點和斑塊,籜耳和繸毛髮達,籜舌發達,籜片三角形,披針形,外翻。高大,稈環不隆起,葉披針形,筍籜有毛。

幼竿密被細柔毛及厚白粉,籜環有毛,老竿無毛,節下逐漸變黑色,頂梢下垂;基部節間甚短而向上則逐節較長,中部節間長達40厘米或更長,壁厚約1厘米(但有變異);竿環不明顯,低於籜環或在細竿中隆起。

籜鞘背面黃褐色或紫褐色,具黑褐色斑點及密生棕色刺毛;籜耳微小,繸毛髮達;籜舌寬短,強隆起乃至為尖拱形,邊緣具粗長纖毛;籜片較短,長三角形至披針形,有波狀彎曲,綠色,初時直立,以後外翻。

末級小枝具1-3葉;葉耳不明顯,鞘口繸毛存在而為脫落性;葉舌隆起;葉片較小較薄,披針形,長4-11厘米,寬0.5-1.2厘米,下表面在沿中脈基部具柔毛,次脈3-6對,再次脈9條。

花枝穗狀,長5-7厘米,基部托以4-6片逐漸稍較大的微小鱗片狀苞片,有時花枝下方尚有1-3片近於正常發達的葉,當此時則花枝呈頂生狀;佛焰苞通常在10片以上,常偏於一側,呈整齊的復瓦狀排列,下部數片不孕而早落,致使花枝下部露出而類似花枝之柄,上部的邊緣生纖毛及微毛,無葉耳,具易落的鞘口繸毛,縮小葉小,披針形至錐狀,每片孕性佛焰苞內具1-3枚假小穗。小穗僅有1朵小花;小穗軸延伸於最上方小花的內稃之背部,呈針狀,節間具短柔毛;

穎1片,長15-28毫米,頂端常具錐狀縮小葉有如佛焰苞,下部、上部以及邊緣常生毛茸;

外稃長22-24毫米,上部及邊緣被毛;內稃稍短於其外稃,中部以上生有毛茸;鱗被披針形,長約5毫米,寬約1毫米;花絲長4厘米,花葯長約12毫米;柱頭3,羽毛狀。

穎果長橢圓形,長4.5-6毫米,直徑1.5-1.8毫米,頂端有宿存的花柱基部。筍期4月,花期5-8月。

生長習性

楠竹

楠竹楠竹種子育苗,初期具有叢生性狀,經過1-3年逐步過渡到散生的特點。因此,幼苗在整個生育過程中,表現為生長-分櫱-再生長-再分櫱,直至竹鞭的形成。一般1年生竹苗不行鞭,當年可分櫱3-4代。分櫱的竹苗一代比一代粗壯主大,並且植株增多,葉面積加大,根系也越來越龐大,表現出強大的生命力。

楠竹生長快,適應性強,恢復一棵60英尺高的樹木需要60年的時間,而一棵60英尺的楠竹只需59天即可再生。

喜溫暖濕潤氣候,在深厚肥沃、排水良好的酸性土壤上生長良好,忌排水不良的低洼地。

分布範圍

楠竹主要分布在四川宜賓,湖南,江西,福建,浙江等地。楠竹竹質尤以湖南竹為最好,浙江,福建,江西次之。廣泛分布於400~800米的丘陵、低山山麓地帶,以長寧、江安、興文等縣最為集中,著名的蜀南竹海楠竹面積達6萬餘畝。全區年產楠竹150多萬根。

價值

生活用品

楠竹

楠竹楠竹材質堅韌,富彈性,竹稈是重要木材。大量用於建築、農用、家具製作和生活用品等。鞭、根、蔸、枝、籜等具有極高的工藝加工價值。

食用價值

竹筍味道鮮美,製作的“玉蘭片”是極好的饋贈佳品。春日出筍期,採挖春筍,鮮筍質嫩、脆、味鮮美。筍經烹飪加工,可做出許多美味佳肴。

環境保護

楠竹大面積的種植推廣能保持水土流失,調節局部小氣候,淨化空氣,美化環境,並且成林時間較木材而言大為縮短。

園林用途

可用於庭園觀賞,也可培植風景林。

栽培技術

護筍養竹

楠竹

楠竹護筍養竹是提高竹林密度,增加產量的關鍵措施。做到不挖鞭筍和冬筍,保護春筍,及時疏退筍。鞭筍俗稱鞭梢,是楠竹地下系統構造者。挖掘鞭筍,不僅直接妨礙新鞭鞭延,而且帶來次年出筍量減少,成竹質量差。一般認為冬筍不能成竹。花紋鄉星星村民眾在1972年冬觀測3株冬筍證明,冬筍是春筍的前身,是竹筍生長發育的一個階段,冬筍是能成竹的,因此應嚴禁挖取冬筍。春筍出土後,林內應禁止放牧。在清明、穀雨出筍盛期,要及時疏除退筍。退筍明顯特徵是,早晨筍尖上無“露水”和殼上的毛枯萎。

劈林

就是砍除竹林內的雜草灌木,並留置於林地腐爛為肥料。目的在於:①減少林地養分和水分的消耗,增加林地肥力。②消除病蟲害的寄生棲息場所,減少病蟲害發生。劈林應在6~7月進行。這時氣溫高,濕度大,雜草灌木幼嫩。易於腐爛。有條件的地方可在9月份再進行一次劈林,俗稱劈“白露林”。

深翻墾復

用鋤頭在竹林內挖松土壤。目的在於松疏土壤,給竹鞭行龍創造條件,提高竹鞭孕筍量。

①墾復時間。以7~8月份為佳,谷稱“7月挖金,8月挖銀。”

②墾復深度:要求達到10~15厘米為宜。

③墾復要求:挖除林地柴兜、竹兜和石頭,以及死鞭和老鞭。切忌傷害新壯鞭和筍芽。星星村試驗證明,墾復可提高新竹量20%~30%。

適時施肥

楠竹生長快,產量高,每年從土壤中吸收大量的養分。為保讓楠竹林穩定、高產,必適時施肥,補充土壤養分不足。

①施肥時間。每年追施兩次。第一次在清明前一個月(即4月)施筍前肥。第二次是在9月從施崔芽肥。

②施肥量。第一次以化學肥為主。每畝施用尿素10公斤,或碳氨20公斤及適量磷肥。第二次以有機肥為主。每畝施用土渣肥1000公斤,或餅肥50~100公斤。

③施肥方法。有機肥應以溝肥為主。即沿水平等高線方向,按1~1.5米的間距,開10×15厘米的施肥溝,將肥均勻施於溝內,並蓋土。化肥可穴施,或撒施,也可溝施。

合理採伐

①採伐原則:“存三去四不留六,四、五度竹見空留。”嚴格執行“五砍五不砍”,即“砍密不砍稀。砍劣不砍優,砍老竹不砍嫩竹,砍冬竹不砍春竹,砍林內竹不砍林緣竹。”保持合理的竹齡結構,一、二度竹占50%,三度竹占30%,四、五度竹占20%。

②採伐季節。在楠竹生長季節,因生理代謝旺盛,伐竹會引起大量傷流。這不僅損傷了竹林“元氣”,而且嚴重影響出筍量和成竹質量。因此,楠竹應在冬季採伐,春夏季節應嚴禁砍竹。

③採伐量。合理的採伐量應依據竹林採伐後應保留的合理株數。一般情況下,採伐量應視當年新竹量確定,做到採伐量不超過生長量。一般竹林應保留200株/畝以上的立竹度。豐產林應達300~350株/畝。因楠竹林有大小年之分,採伐時,應砍竹葉發黃來年即將換葉的竹株,而不能砍伐竹葉茂密正在“孕筍‘的竹株。忌砍林緣竹。

病蟲害防治

楠竹害蟲

竹蝗

竹蝗1、竹蝗。又名蝗蟲、蚱蜢、飛蝗、蚱雞子。常大面積危害,以成蟲、若蟲取食竹葉,致使竹林枯敗。防治方法:

①人工挖卵:可於11月份組織民眾至產卵多的地點挖卵塊。

②在跳蝻出土10天內,於早上露水未乾,用敵殺死噴撒。

③誘殺:用50公斤尿加1斤敵殺死,攔勻,再用稻草浸透,在竹林中每畝放5~10堆誘殺。

2、竹斑蛾:又名竹毛蟲。以幼蟲食葉危害。防治方法:

①消滅越冬蟲繭。冬季組織民眾在林內蒐集蟲繭消毀之。

②用蘇雲金桿菌,每毫升含2億孢子的濃度在竹林內噴灑。

3、竹筍泉蠅:以幼蟲蛀食竹筍,使內部腐爛,造成退筍。防治方法:

①挖除受害析退筍,殺死幼蟲。

②加強竹林撫育,消除棲息場所,保持林地衛生。

楠竹病害

1、竹水枯病:發病初,竹梢有部分葉子捲縮,變為枯黃,最後成灰白色脫落。接著小枝逐漸枯死,最後致使全株枯死。夏季枯死的竹子,節間有水,色黃而氣臭。目前沒有好的防治措施,只有加強竹林撫育管理。

2、楠竹枯梢病:常發生在一年生新竹上,最初側枝葉色變色,而後葉片開始捲曲並漸次脫落。輕者竹梢枯死、重者全株枯死。在防治上,首先要清除病株,減小侵染源。對病株要及時燒毀,不能留作它用。基次是加強竹林撫育,保護林地衛生。