歷史沿革

楓亭鎮鎮政府大樓

楓亭鎮鎮政府大樓霞街隸屬楓亭鎮,宋至明代,稱楓亭市;清代,稱楓亭驛;屬連江里管轄,明國時期,與霞橋合保,改成雙霞保,屬楓亭鎮。中華人名共和國成立後,稱雙霞鄉,斗南鄉,屬三區(楓亭)管轄。1961年12月,體制下放,稱霞街大隊,屬楓亭公社管轄。1968年,改稱霞街革委會。1984年底,稱霞街居委會,屬楓亭鎮管轄。現楓亭鎮鎮政府就處霞街北門

風俗人情

楓亭霞街社區

楓亭霞街社區楓亭元宵游燈歷史悠久,霞街游燈和北門游燈是楓亭游燈重要組成部分,相傳起源於北宋慶曆年間(1046年),當時楓亭人在朝為官者多,他們把京都燈廟中富有特色的燈飾款式傳回故鄉,與家鄉的燈節組合創新,形成獨具區域風味的元宵燈節。“明月滿街流水遠,春燈入望眾星高”,在古代楓亭燈節之盛已甲閩南。2008年6月楓亭游燈習俗列入國家級非物質文化遺產名錄。

楓亭霞街社區

楓亭霞街社區明朝成化四年(1468年)參議陳遷辭官返回楓亭霞溪(今霞街)老家,教霞溪村民用馬尾松掛燈籠,形成火樹銀花,以代替蛇燈,正月十五游燈的隊伍排列成鳴鑼開道,左右兩把“迴避”“肅靜”的木牌,接著一塊橫幅,寫“霞溪明山宮歡慶元宵”,後面兩排“文武烈聖”、“楊公太師”、“天上聖母”……等大燈,接著是“天官賜福”,“星月交輝”的牌子,接著是大大小小的火樹銀花,一株接一株,最後是菩薩。文藝游神隊中還分別插上車鼓、十番、八樂。正月十五暝(夜)霞溪這種別開生面的游燈隊伍和花樣,引起楓江民眾新鮮的讚譽和效法

楓亭霞街社區

楓亭霞街社區 楓亭霞街社區

楓亭霞街社區明崇禎末年,徐稚佳考中進士,魚街(今蘭友)鄉紳借慶祝“一溪出了四八座”的名義,向霞溪宮頭和鄉紳商量,暫借正月十五暝(夜)為魚街游燈夜。霞溪宮頭和鄉紳同意了,是年,魚街在十五這夜遊燈之時,更是花樣翻新,出奇制勝地吸引了眾多的觀眾,莆、仙、惠三縣村民扶老攜幼相率來楓觀燈,楓亭四周的鄉下民眾也三五成群前來觀看。當時萬人空巷,鑼鼓喧天,遊人如織,熱鬧非凡,曠古未有,大獲成功。第二年,霞溪宮頭和鄉紳向魚街宮頭和鄉紳要討回十五暝游燈的主辦權,卻遭到拒絕。兩宮相爭不下,只好由全連江里的鄉紳來共同調解,終是霞溪讓步。最後人們確定:霞橋三薛十三暝游燈,掛“獨占楓江第一春”,十四日下午出遊;霞溪十四暝游燈,掛“天官賜福”,十五日出遊;魚街十五暝游燈,十六日打街不出遊;十六暝學士游燈,十七日出遊;北門兜十七暝游燈,十八日出遊;十九日魚街出遊。這樣,此規定延續四百多年,形成了定製。

商貿簡介

楓亭霞街社區

楓亭霞街社區 楓亭霞街社區

楓亭霞街社區中華人民共和國成立後,這裡商貿納入了國家計畫經濟軌道,楓亭供銷社,糧站等設在霞街。1978年中共十一屆三中全會後。工商企業,交通運輸,郵電通信,金融保險等事業迅速發展。1988年有點部門在霞街北門安裝程控電話。實現與外地直撥電話通信。楓江大橋建成。促使經濟高速發展。霞街作為楓亭新的開發區,規劃300多畝新建高樓大廈。霞街已成新型集鎮中心。霞街作為楓亭鎮ZF所在地,鎮直機關,郵電,公安分局(現已搬遷),交警(現已搬遷),供銷社,銀行(八家),保險,車站均設在霞街。

楓亭霞街社區

楓亭霞街社區2009年,省級小城鎮建設示範項目---濱江步行街在楓亭霞街市場舊址奠基。隨後經過5年多的建設,基本完工,建築面積146438m2,屹立在楓亭鎮繁華的中心地段,毗鄰楓亭汽車站,扼守連線閩東、南交通要塞。傳統的楓亭中心鎮區近在咫尺,城市配套不斷完善。上承莆田,下啟泉州的商業輻射力緊扣數十萬周邊人潮.便捷的交通,優越的地理,優惠的政策,使這座古老的集鎮生機勃發,呈現出一派誘人的景象。

省級表彰

霞街社區綜合大樓

霞街社區綜合大樓1996年,獲省政府授予“家園杯”新型村鎮和優勝村莊稱號,受獎狀和銅牌

歷史名人

楓亭霞街社區

楓亭霞街社區陳遷(1434~1517),字漢崇,號倦飛,楓亭霞街人。明天順八年登進士,官至江西布政司右參議。後父逝在家守制,期滿後不願回朝為官,閒居在家30餘年,以園圃為樂,著書立說。不建府第,熱心修路橋、建書院等公益事。又悉心重修南宋《仙溪志》,使其更為系統詳盡。與戶部尚書鄭紀等11老人,在楓亭成立“耆樂社”,遊玩賦詩娛老,是楓亭歷史上一件盛事。

古蹟人文

楓亭霞街社區

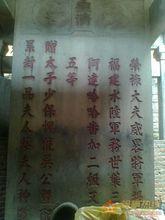

楓亭霞街社區境內有明清時代的戚繼光平倭功業碑和榮祿大夫戚略將軍福建水陸提督吳瑛的石坊(欽賜祭葬),均為縣級文物保護單位。下鄭有古代為中舉者矗立的兩對旗桿夾石,還有明山宮,龍珠宮,陳遷祠堂,鄭氏祠堂,養正堂,養霞堂,太平破。太平橋,楓江大橋等勝景。

霞街明山宮

霞街明山宮

霞街明山宮明山宮,祀太保公,在太平陂上亦名後洋宮,原宮在宮宅,正德十五年雷知縣除神宮為社學,鄭彬改建於此。天啟五年鄭廷用修。神最靈,崇禎丙子陳十、郭馬亂,寇黨陷楓,見巨人十餘丈,執長械當道立,賊駭遁,楓賴以全。按太保舊志,不詳其名氏,今仍之。(楓亭志)

北門龍珠宮

北門龍珠宮

北門龍珠宮北門龍珠宮殿內祭祀文武田公元帥、協天大帝、鐵拐李、白牙將軍

楓亭舊糧站

楓亭舊糧站

楓亭舊糧站楓亭糧站(楓亭舊時糧食管理倉庫,這裡原來是國民黨的大操場,這糧站邊上矗立著原國民黨十九軍的紀念碑。在不前方設立不孝台。解放後,紀念碑被推,被改為糧食倉庫。八十年代後,不需要倉庫了,糧站就關了。)

楓亭魚街

楓亭魚街

楓亭魚街 楓江大橋

楓江大橋 太平橋

太平橋霞街實際上是由兩條街組合起來的。一條是北門街,一條是魚街。北門街,在古楓亭街的最北邊,一直以來,這裡是楓亭的交通紐樞,從宋代的驛站至今的汽車站,就一直就是設在這兒,沒挪過步。車站前的那棵古老的大榕樹見證了北門街的風風雨雨。這條街上現存的最古老的建築,可是有名的“戚繼光碑”和“吳瑛碑坊”依鄰而建。現今北門街,依然是店鋪林立,熱鬧非凡。每天,天剛微亮,這街面上就有動靜了,那趕早挑菜上集的老農急促的腳步聲,那扁擔上咯吱咯吱的聲響,那早出路人的皮鞋與街面上鋪就的條石接吻時的點點堅實而清脆的響聲,腳踏車鈴聲,機車的車笛聲,偶而還有賣早點小販的吆喝聲,組成了那么一場多么和暢的交響曲。北門街的早晨是最忙碌的。魚街,實際上是連著北門街的一個拐道,楓亭近海,靠近碼頭,所以這裡從事海產買賣的生意,元代,林享(狀元)在《螺江風物》中記述:“舶艫街尾,風濤駕空,招來遐珍遠貨,無不輻輳於南北之賈客。”的確如此,從北門街出發,人沒走近,遠遠便聞有一股魚腥味,撲鼻而來。這裡的海產店,分兩種,一種是從門賣乾貨的店鋪,每家店裡淨是一袋袋,一筐筐的蟶乾,尤魚乾,目魚乾,花蛤乾,各種乾魚片,乾海帶等等,品種繁多,有批發,也有零售。鄰近的幾個鄉鎮的,誰家有坐月子的,她的親人好友準會在這兒採購海產品,(這裡的人們一直認為坐月子吃乾的海產品有助於剛生產的女人恢復身體,還會多出奶。)所以這裡一直是一片生意興隆的景象;另一種是鮮魚鋪,每當海水退去,這些店裡也總是擠滿了人群,那一筐筐,一桶桶剛從船上搬下來的清鮮帶魚,桂花魚,黃花魚,片刻間便進了人們的菜籃子裡了。更引人的還有那店前的屋檐下,那些擺地灘的小魚商販們,他們大都來自周邊地區,有惠安的,莆田的,長駐在此,他們都是專售一兩種特色海產的。都租有固定鋪位,這鋪位居說是按地下的方石計算的,2007年時是每占用一個方石是月租100元,不便宜吧。這擺地灘的賣出的海產品特便宜,最受一些不是很富裕的又喜歡吃海產品人的歡迎。這街面上也有一些提著小水桶的來來回回兜售的女人們,裡邊也有一些包著花花綠綠的頭巾戴著插花斗笠的惠安女,這桶里可是最新鮮的魚蝦,那是這些沿海的女人的男人們剛從近海上打撈上來的,街道周邊的人們總喜歡跟她們買,因為,人們普遍認為只有這裡的海產品才是真正野生的。

吳瑛神道碑亭

楓亭霞街社區

楓亭霞街社區 楓亭霞街社區

楓亭霞街社區 楓亭霞街社區

楓亭霞街社區 楓亭霞街社區

楓亭霞街社區《莆田縣誌·人物傳》記載:吳英(1637—1712),字為高,號愧能,明崇禎十年(1637)生,由莆田縣黃石遷居泉州黃龍。祖上系唐代入閩始遷祖吳祭(第一世),吳祭第六子吳育(第二世),吳育生吳要(第三世),吳要生吳光(第四世),吳光生吳繪(第五世),吳繪生吳應(第六世),吳應生吳熙(第七世),吳熙生吳識(第八世),吳識生吳公望(第九世),吳公望生吳廷芳(第十世),吳廷芳生吳珩、吳琚(第十一世),吳琚遷泉州黃龍居住,後復遷回莆田黃石定(鄭)莊。

清康熙二年(1663),吳英任守備,隨提督王進功率兵攻鄭經,拔銅山城,授浙江提標都司。康熙十三年(1674),耿精忠舉兵反清,犯浙江,吳英隨提督塞白理擊敗耿精忠的兵,以功升左營游擊。康熙十四年(1675),耿精忠的部將曾養性、祖宏勛率眾十餘萬犯台州。適鑲藍旗貝子傅拉塔到浙江視察jundui,賞識吳英的才能,命為先鋒。他領兵抵拒耿兵,殺耿將劉邦仁,收復黃岩,以功遷中軍參將。康熙十五年(1676),他又領兵收復太平、樂清、青田、象山等縣,解處州之圍,破曾養性於溫州,敗馮公輔、林惟仁於松陽、遂昌,水陸數十戰,都立了戰功。

康熙十七年(公元1678年),鄭經陷海澄,攻泉州,吳英擊敗鄭經部將劉國軒於洛陽橋,以功遷福建督標中軍副將。隨後,又連克十九寨,收復海澄。康熙十八年(1679),劉國軒謀奪江東橋,他擊退國軒的jundui,升同安總兵。康熙十九年(1680),他率水師攻金(門)、廈(門),鄭經兵敗,退回台灣。康熙二十一年(1682),他移鎮福建興化,康熙二十二年(1683),隨施琅攻台(灣)、澎(湖),連戰皆捷,鄭克爽降,施琅留吳英鎮撫其地。康熙二十四年(1685),吳英入京向朝廷陳述治理台、澎的措施。不久,調任舟山總兵,升授四川提督。康熙三十五年(1696),遷福建陸師提督,不久,改水師提督,“海疆戎務,無不悉力舉行”。康熙四十二年(1703),康熙南巡,親寫“作萬人敵”匾賜給他,又加授威略將軍。康熙五十一年(1712),吳英卒於官舍,終年七十六歲,贈太子少保。 吳英在鄉時,“敦族睦鄰,置義田,賑凶歲”,重修熙寧、寧海兩橋,便利行旅,頗為里人所稱道。著有《行間紀遇》四卷。

清代吳英(瑛)神道碑亭現為縣級文物保護單位。

蔡襄石雕像

楓亭車站的蔡襄石像

楓亭車站的蔡襄石像一座佇立在楓亭車站廣場的巨型蔡襄石雕像——蔡襄的故鄉“標識”映入眼帘。楓亭文化研究會秘書長朱義芳介紹說,這座高7米的雕像是廣東潮安旅泰華人蔡卓明捐贈的,2012年作為迎接蔡襄千年慶活動的標誌性雕像立在這裡,如今成為楓亭一道亮麗的風景。

古代旗桿夾石

楓亭霞街社區

楓亭霞街社區霞街下鄭有古代為中舉者矗立的兩對旗桿夾石

霞街賦

霞街賦

唐宋元明清

楓亭霞街者,七大社區也。處鎮區中心,始宋至今歷千年。東連輝煌,隔之國道相對;西至慈谿,二橋互通蘭友;南鄰霞橋,福廈路貫南北;北近鋪頭,景觀街劃分界。追溯名源,傳始“下溪”之說;論其姓氏,多以陳鄭方李;觀之面積,方圓足有公里;此為霞街,三路縱橫,交通之便利;楓慈在旁,沿溪好風光。地利人和,四面八方遷落戶;得天獨厚,政治金融皆駐足。

聞道宋元明,楓市留名;滿清易制,改之楓驛;民國倡保甲,合之雙霞;共和體制,遂成霞街。若論鄉賢,則推陳遷鄭得來;一溪四八皂,天順進士,怎奈漢崇不願為官,閒居在家耆樂社。墨愚工詩文,順治貢生,獨寫志略供縣參考,另有著述待發掘。至於古蹟勝景,約者七八;北門石坊,吳瑛神道碑也,旁有戚公平倭碑,此為縣保,然卻不盡人意。龍珠宮廟,見證古街人來往。明山宮廟,遠觀錦屏近慈谿。養霞堂者,三一教也,此間立於堤岸之上,高覽楓慈。下鄭旗夾,或為中舉者矗立。太平陂兮,蒙元始建,截流溪海辟後洋。另有祠堂數間,隱藏民居古巷。忠惠石像,立矗楓亭車站。若能元月十四十五臨楓,觀之霞街游燈巡遊;十七十八,亦可觀北門游燈巡遊。何樂而不為乎!

今昔霞街,古街新城相呼應。所謂古街,乃為北門街、新街也。北門街者,楓亭舊街之始;沿街商鋪,多為衣物;間雜蠣餅肉鋪,小吃供足。新街者,楓亭魚市也;海產乾貨,種類繁多;凡所應有,無所不有。所謂新城,乃為後洋南街、濱江步行街也。後洋南街,寬約二十四米;街達百米,其間商家林立,卻少有古街之繁榮。濱江步行街,楓亭第一街也;舊立農市,新駐永輝;夜景繁華,里人游集;廣場大媽,舞跳全場;奶茶店立,青年多聚;諸此人流,可媲古街乎?

贊曰:霞街社區,楓鎮中心;古街濱城,新舊繁榮;鄭紀留詩,楓市賽仙;車站北踞,交通便利;省府授稱,新型村鎮;福祝霞街,發展更上。