簡介概述

明正統十三年(1450年)撤銷興化縣後,興化府轄莆田、仙遊二縣,其中莆田縣為興化府附郭縣(府城所在縣)。明嘉靖四十一年(1562年)底,倭寇攻陷興化府城(莆田縣荔城),恣肆屠戮、劫掠,府城焚毀殆盡,官吏、士紳及百姓死傷無數,“環列數萬餘家,蓋蕩然一平野矣。”(載《願治堂疏稿》)。嘉靖時期,沿海縣城或衛所城淪陷的難計其數,然而府城的淪陷,這是第一次,因此全國震動。

莆田籍御史林潤向嘉靖皇帝上《請恤興化府事宜疏》,其中有“請求割鄰境界屬以寬民力”一項。主張割福州府屬福清縣、泉州府屬惠安縣歸屬興化府,藉此調劑補充興化屠戮殆盡的人口空虛和解決徵收稅賦的困難。但是福州、泉州二府皆拒絕興化府的割地要求。

興化府隨即上書申請析惠安縣北十五里(今泉州市泉港區)、莆田縣南二十五里(今莆田市秀嶼區)、仙遊縣南二里(連江里、慈孝里),以楓亭古鎮為中心,設立興化府附郭縣(府城所在縣)——楓亭縣。楓亭立縣申請通過後,興化府城將籌備從焚毀殆盡的莆田縣城遷至新設立的楓亭縣城。

楓亭老街

楓亭老街仙遊縣南部二里(楓城片區):陸域面積280平方公里,總面積約300多平方公里,包括今楓亭鎮、東海鎮、界山鎮、園莊鎮。

惠安縣北部十五里(惠北片區):陸域面積300平方公里,總面積約500平方公里,包括今山腰街道、後龍鎮、南埔鎮、塗嶺鎮、前黃鎮、峰尾鎮、輞川鎮。

莆田縣南部二十五里(莆南片區):陸域面積約500平方公里,海域面積約4600平方公里,包括今靈川鎮、笏石鎮、東莊鎮、忠門鎮、東埔鎮、東嶠鎮、埭頭鎮、平海鎮、南日鎮、湄洲鎮、月塘鄉、山亭鄉。

規劃楓亭縣的轄區陸域面積約為1080平方公里,總面積約為5900平方公里。但是楓亭縣並未真正建置,僅醞釀數月便宣告撤銷。

興化府呈寢議割地建縣文

呈為乞遵祖制,存封疆以綏罷民,以靖地方事。某自十一月伏見府檄下縣,稱林御史奏乞惠安縣、福清縣改屬興化府。興化府申乞楓亭立縣,析莆南二十五里、仙遊二里、惠安北十五里,共成新縣。某等訪之人情,酌之時勢,二者皆所不便。謹列上呈,用備採擇。自昔建郡立邑,皆因山川形便,與其人情所宜。

興化所屬二縣,編戶共二百二十有餘里……今遭寇亂之際,歷八年於茲矣。死於鋒鏑者十之二三;被其擄掠者十之四五;流離轉徙他鄉者,又不計其數。近又各府疫癧大作,城中尤甚。一坊數十家,而喪者五六。一家數十人,而死者十七八,甚至有盡絕者。哭聲連門,死屍塞野。孤城之外,千里為墟、田野長草萊,市鎮生荊棘。昔之一里十圖者,今存者一二圖耳。昔之一圖十甲者,今存者一二甲耳。民力愈困,賦稅愈重。倭患破壞既巨、人口減少、水利不修、農工不振,商業蕭條,城鎮的發展就此停頓。眾多媽祖宮廟在戰亂中被付之一炬,即使沒有被焚毀的,也因為所在村鎮遭遇兵火而致人煙稀少,香火冷清。遲至嘉靖四十二年四月二十一日,莆田九年倭禍才告結束。而仙遊則到嘉靖四十二年十一月才告結束倭患。

惠安改屬興化府之弊

惠,褊邑也,系宋太平興國析晉江東鄉之十六里疆域為一小縣。曆元及今,七百年余矣,一隸於泉州。而興化轄屬莆田、仙遊二邑,不聞病其為小,欲拓而大之也。今以倭患之故,便用藉口,欲務棼更。以某等之愚度之,二者均不可割。割之於惠有害,而興化未見其益也。先自割縣而言之。民受事於泉州,地近而便,去興化近者一倍,遠者再倍。倭毀之後,民情憚於奔走。害一也。泉州為惠治屬,惠之人童而游焉,長而習焉,故上下之體勢,樂於相安。驟移而之興化,愚民至府,勢孤力微,吏胥狡猾,挾官府之臨之,為刀為機;而惠安之赤子,半為魚肉。害二也。改屬興化,而錢糧獄囚行移,系籍於泉州者,勢非二三十年難與俱改,是必兩屬而後可。爾莆為新郡,泉為舊邦,送往迎來,一邑而供二府,害三也。莆陽以城陷自解,權時科派必多,取辦於惠,因循日久,遂成定製,害四也。惠安驛銀不足,仰給於泉之各屬者,歲四之一。巡司弓兵亦如之。今一改革,在泉必曰非我屬也,靳之而弗予矣。不知興化能處給如泉乎?吾知其不能也。害五也。歲苦倭暴,棘而請救於泉,則曰非我轄地也。惠孤城,力難獨完;賊狡,窺見此隙,且愈生心。害六也。是謂割縣之害。

惠安劃地歸楓亭之弊

而割圖以立縣,尤有八不可焉。

今民之困甚矣,省冗官、去閒務、撫養生息,與民相安,尤懼民之不聊生也。今一創縣,設官分職,民重增此一縣之費,固非期所以息民矣。然其費猶在後,尚未論也。較其近,則城池之築、衙宇廨舍之立,謂將以給之官,則官之帑藏既竭矣。將欲責辦於民,吾鞏非今之民所能堪也。時詘舉贏,不可一也。

割三縣合成一縣,莆割里二十五、仙遊割里二、惠割里十五,如是楓亭,為四十里之縣,亦庶幾矣。惠安僅二十里,則視楓亭僅得其半。況復倭後,邑里蕭條,丁糧消耗,邇而奉例省並,則彼二十里者,止可十里。古人裒多以益寡,今欲損寡以就多。圖里不均。不可二也。

惠地西北倚山,東南濱海,斥鹵不生五穀,民業漁鹽,末作以就口食。今若割十五里以去,則近楓亭而便於割者,皆其西北之腴。而此之僅存者,特其棄余之海地爾,肥瘠不均。不可三也。

惠米額,官民通萬八千,官米不差者六千,實差民米僅萬二千有奇。今割有半,則存者可得六千而已。一縣之中,歲有官吏之祿、有師生之糧、有院司之按臨,此其勢之必不可免者也。且又當南面之孔道,賓客過從,上下迎送,供億造繁,率取辦於六千糧之中。歲費不支,不可四也。

鹽米舊亦無差,六千之中,半系鹽籍。欲仍其舊不差,則民米不滿四千,無有能自為役之理。欲告鹽而均之,則在鹽者,復以祖制致辦。民鹽分爭。不可五也。

惠財賦出自西北,人物出自東南,今以地屬楓亭,出財之地去矣。士夫、舉監、生員通計,進士十三人,舉人九人,生員四百有奇。今較割去之都,進士生員僅十之一,舉人無一有焉,悉在見存圖里之中。歲當優免之數,及凡賓興迎送,與夫士夫問遺之禮,又不知其幾也。獨以此數里者當之,使將如舊以行,則力苦於不給,憊愈甚也,欲與時而俱革,是居中國而去人倫,無君子也,將何以為理乎?典禮不稱。不可六也。

邑小,城無千家之聚,賊至乘城,城內丁壯籍不滿千,所恃惟民兵爾,里割兵與之俱割矣。全惠之兵計六百,割半以去,則此三百兵者將何為乎?且守倉庫者,兵也;衛官廨者,兵也;縣官跟隨與凡勾攝追呼,亦兵也。公私雜役,皆此半留之兵任之。兵不實城。亦不可七也。

峰尾北通吉了,一帆之便,惠倚以為門戶;輞川去縣不十里,平時峰火相屬,堠望時至,譬之人其咽喉也。故本道方圖築城一,棄而之他,兵旅動靜,不相關白,賊由海道疾也,奄忽登岸,盪無關隘之障,而惠且愈單外。棄地失險,不可八也。是謂割里之不可。

總結利弊

然此害與不可,特自惠而言爾,使真有益於興化而害惠安,割猶可也。某等之愚復謂於興化無益,則今之建議者,何苦虛取祖制而紛更之也。蓋林御史之議,豈不謂莆殘毀,將割惠安以自廣乎。不知惠地磽确,民貧不任一縣之賦,其屬於泉,特以職事相統攝爾,非能有實益於泉也。泉州治開於晉江,舊時一府之費,晉江以大縣獨供焉。不足則均之於南安、同安等縣。而惠獨以其瘠而貧也,諸百征輸,不與他諸縣齒。以隸於泉,概之曰七縣,則亦徒具一縣之名籍而止爾。在泉無益於泉,則改而之興化,豈能有益於興化哉?至興化府之議,謂于楓亭立縣,以遏南賊,以廣聲援。不知賊風汛浮海而至,則東沙、鵝頭、青山諸處,迫近興化,皆賊登岸之所。若由南陸行,則彼以數萬之眾,長驅直馳,徑由楓亭城下而去,恐非楓亭所能御也。且興化一城爾,有縣、有府、有衛,又有監司之長臨之其上,上下相協,以保一郡。縱使不能殺賊,而於以自守有餘矣。不此急圖,曰必設縣而後可。夫縣新設,則凡兵糧器械所資,以為備者,蔑乎不足恃也,棘則復請於興化爾,為興化者不反以多縣為累乎。夫在惠安者既如彼,而其在興化者復無益又如此。

故愚等愚直,謂今封疆已定,分守素明,二議皆可,且無以為過。不自度願乞行下興化,士大夫毋私其鄉,有司毋私其郡,大小臣工務期奉法遵職,輕徭薄賦,以保境息民為務。惠不必割而民自蘇,縣不必立而守自固。不然,則自宋元之季,疆敵外侵,大資內潰,其間變故亦屢矣。視今何啻十倍。而其時之官吏及鄉士夫間,亦豈無通古今練國體之人,曾不聞有出一喙,建一議。若今割縣割都之紛然者,豈真昔愚而今智耶,其故可知矣。某等參人情、酌事勢,區區之見若然。又以其關一邑之大計也,故不敢避狂瞽之嫌,具陳如左。伏惟省覽,俯賜施行,地方幸甚,疲民幸甚。民受事於泉州,地近而便,去興化近者一倍,遠者再倍。嗚呼哀哉.。

欲置楓亭縣一統湄洲港起風波

楓亭縣

楓亭縣自唐武德五年(622年)析南安縣東北部正式設定莆田縣,至2002年2月1日莆田縣撤銷的1380年間,秀嶼區域一直屬莆田縣轄區。自北宋太平興國六年(981年)析晉江縣東鄉一十六里置惠安縣,至1996年泉州市肖厝經濟開發管理委員會成

立的1015年間,泉港區域一直屬惠安縣轄區。明朝嘉靖年間,曾經出現一場劃今泉港區、秀嶼區以設定興化府附郭縣——楓亭縣的爭議,成為興化、泉州二府九縣歷史上值得一書的一段插曲。明嘉靖四十一年(1562年)底,倭寇攻陷興化府城,恣肆屠戮、劫掠,府城焚毀殆盡,官吏、士紳及百姓死傷無數,“環列數萬餘家,蓋蕩然一平野矣。”(載《願治堂疏稿》)。嘉靖時期,沿海縣城或衛所城淪陷的難計其數,然而府城的淪陷,這是第一次,因此全國震動。莆田籍御史林潤向嘉靖皇帝上《請恤興化府事宜疏》,其中有“請求割鄰境界屬以寬民力”一項。主張割福州府屬福清縣、泉州府屬惠安縣歸屬興化府,藉此調劑補充興化屠戮殆盡的人口空虛和解決徵收稅賦的困難。興化府隨即申乞析惠北十五里(今泉港區)、莆南二十五里(今莆田市秀嶼區)、仙遊二里(連江里、慈孝里),以楓亭古鎮為中心,設立楓亭縣。惠安縣士紳沸沸揚揚,引起了一場圍繞“割地置縣”的爭議。

明都御史張岳的侄兒、貢生張宇遍訪全縣各地,尤其是深入惠北民眾中,廣泛徵求意見,然後上《呈寢議割地建縣文》,在論述割惠安縣隸屬興化府之“六害”後,條分縷析地陳述了割膏腴的惠北以立楓亭縣之“八不可”。

一、時詘舉贏。惠安本民生艱困,亟需省冗官、去閒務,與民休養生息,設立新縣,就要設官分職,修築城池,如此致民眾不堪其負。

二、圖里不均。一旦割惠北十五里地,惠安僅剩二十里,而將要設立的楓亭縣則有四十里。惠安僅占楓亭縣的一半。依慣例,只有割大縣以補小縣。如今割惠北地,造成楓亭、惠安兩縣版圖不均。

三、肥瘠不均。惠安縣東南濱海可耕之地甚少且地質瘠薄,民多賴漁鹽為生,而惠北靠山,皆屬惠邑膏沃之地。此地一割,惠安只剩貧瘠之地,導致楓亭、惠安兩地肥瘠不均。

四、歲費不支。惠安官田、民田的賦稅年收入約18000石。其中上繳國庫的官米6000石,供本縣財政費用的民米12000石。惠北地一旦割去,惠東南僅收民米6000石,難以應付官吏祿米、縣學師生的糧米、上級院司按臨及迎來送往的費用。

五、民鹽分爭。惠北膏腴之地一割,惠東南應上交的6000石民米,原由鹽地和田地分攤,實際上每年能收上的僅4000石,費用不足部分再由鹽戶和民戶均分,必然造成民、鹽之間矛盾。

六、典禮不稱。惠安人文,自古西北部出財賦,東南出人才。全縣的進士、舉人、生員多屬惠東南,惠北割後,此等人減免賦稅及賓客迎送等所需概由惠東南民眾承擔,民難堪其負,而這些費用又不可減免。

七、兵不實城。惠安城小,居民不足千人,倘賊眾攻城,只有依靠全縣民兵。全縣民兵計600人,割惠北後,惠東南僅能供300人,公私雜役均靠這300人,城守自然不堅實,不利於抗擊亂賊和倭寇的侵襲。

八、棄地失險。峰尾城為惠安門戶,輞川為惠安斥堠,檢行險阻,伺候盜賊,如今一割,這些要衝放棄,一旦有軍事動靜也就難以互相照應,如敵自海道登入,則惠安縣城關隘屏障均失,如此棄地失險做法萬不可為。

張宇在文末指出,士大夫們不要心存本鄉、本郡,而應奉行法制,遵守本職,做到輕徭薄賦,以民為本,本固則邦寧,因此,興化府應致力於採取切實有效的措施,使民生得以復甦。由於張宇的奏書入情入理,論據充分,有關部門反覆論證之後,便打消了割惠安隸屬興化府、割惠北地以設楓亭縣的主意了。

仙遊連江里分裂歸三縣

楓亭縣

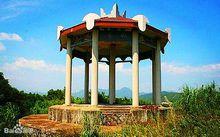

楓亭縣楓亭得名於西漢何氏九仙結楓為亭的美麗傳說,相傳漢武帝元狩元年(公元前122年),安徽廬江有個姓何的,帶了九個兒子,到江西臨川淮南王劉安家去做客。當晚九兄弟得知其父和劉安在商議謀叛漢朝之事,為了抗議父親的叛逆行為,何氏九兄弟連夜離家出走,來到東南沿海地帶,去九鯉湖之前在塔斗山坡上用楓樹之枝葉塔了一個涼亭過夜,以御秋寒。民間傳曰:“結楓為亭”,故稱“楓亭”。

三國孫吳永安三年(260年),析建安郡侯官縣南部置東安縣(南安縣),屬泉州南安縣。

唐武德二年(619年)設“楓亭館”,屬豐州(今泉州)南安縣。

唐武德五年(622年),復析南安縣東北部地再置莆田縣,屬豐州(今泉州)。

唐聖歷二年(699年),改豐州別置武榮州(今泉州),劃莆田縣西部、南安縣部分設清源縣,屬武榮州。

唐天寶元年(742年),因郡縣同名,改清源縣為仙遊縣,屬清源郡(今泉州)。

宋太平興國三年(978年)四月,正是南唐後主李煜亡國降宋三年後,南唐清源軍節度使陳洪進(楓亭秀峰人)被迫納土降宋,將泉漳兩州及其所轄14縣(含仙遊、莆田、同安三縣)正式歸入宋廷版圖。

宋太平興國六年(981年),劃泉州府莆田、仙遊二縣地歸屬興化軍,楓亭片區隨仙遊縣改屬興化軍管轄。

興化轄區

興化轄區宋初仙遊縣設定嘉禾、歸德、修德、唐安等四個鄉,下轄二十六里。其中唐安鄉距縣東南五十里,下轄香田裡、陽穀里、仙溪里、慈孝里、依安里、連江里。楓亭鎮區分屬連江、慈孝、依仁(依安)三里。

元朝,仙遊縣連江里沿海設海防三寨,即為朱寨、肖寨、柯寨。其中,朱寨包括海濱、海安、和平三村,肖寨包括輝煌村、滄溪村,柯寨包括界山村、鳩林村。

明正統七年(1442年),仙遊縣唐安鄉區劃變更,依安里併入連江里,楓亭鎮區分屬連江、慈孝二里。

明朝正德十五年(1520年)左右,仙遊縣連江里東沙鄉東部蔡氏居住地(東海鎮東沙、東海等村)劃入莆田縣永嘉鄉靈川里。

明嘉靖年間(1552—1560年),南莊、港西、東丘、倉厝、交界塘、柯寨等村自興化府仙遊縣連江里(楓亭鎮)劃歸泉州府惠安縣民蘇里(今分屬界山、南埔、塗嶺三鎮)管轄。

仙遊縣連江里,包括楓亭鎮東部、界山鎮、東海鎮西部(東沙、東海2村)以及塗嶺鎮北部(岑兜、秀溪、黃田、寨後、樟腳、白潼6村)。連江里因陸地多山,扼閩中官道要位,自古是官道楓亭驛站之所,為福州、興化、泉州、漳州之門戶。自晉唐始,連江里(楓亭鎮)是南遷的中原移民往返於閩中(包含泉州、興化一帶)必經之處,是南遷移民的主要落腳點之一。連江里疆城東至東沙村金沙宮米碎橋與莆田縣靈川里界,西至依仁的赤嶺與仙遊縣慈孝里界,南至白水坑與惠安縣光德里界,北至梅嶺與仙遊縣香田裡界,三面環山,東南頻溪海。 所謂連江里最主要是楓亭境內有楓慈谿、滄溪兩大溪流穿越而過。南側的楓慈谿發源於泉州府惠安縣嶺北村南坑嶺(建國後該村劃入仙遊縣園莊鄉),流經赤湖、龍泉壩、鴻坡、上岑壩、太平陂下流沉橋入太平港匯入海,全長30.8公里。北面的石牛溪(今名滄溪)發源仙遊縣香田裡(今郊尾鎮)大帽山、洪山、從寶坑村經古店、阮莊、後溪、染厝、暘谷、沙溪入望水橋過三峰陂、經楓亭滄溪港流入海,全長18.3公里,因下游溪流較寬俗呼為江。兩大溪流同匯入碧波告淼的湄州灣。宋時號其地名,取其地名古雅最有特色的雙溪匯流入海,故稱“連江里”。

明弘治《八閩通志》記載:仙遊縣境在府(興化府)西北七十里。東抵莆田縣界,西抵永春縣界,寬八十五里;南抵惠安縣界,北抵永福(永泰)縣,長一百五十里。

清乾隆官修《仙遊縣誌》:“仙遊縣在(福建)布政司西南三百二十里,東西寬九十里,南北長二百五十里。東抵俞潭鋪四十里莆田界, 西抵白隔嶺六十里永春州界, 南抵白水坑七十五里惠安縣界, 北抵小沽山一百五十里永福縣界。 東南抵長嶺五十里莆田縣界, 西南抵白塔嶺北三十五里南安縣界,東北抵後門一百里莆田縣界,西北抵磨頭寨一百里德化縣界。”

仙遊縣連江里,轄今楓亭東部、界山、東海西部(東海、東沙二村)和塗嶺東北部(秀溪、岑兜、黃田、寨後、樟腳、白潼等村)在內,她東連莆田縣永嘉鄉靈川里(今城廂區靈川鎮),西靠仙遊縣唐安鄉慈孝里(今楓亭鎮西部、園莊鎮),南接惠安縣城山鄉待賢里(今泉港區南埔鎮)、光德里(今泉港區塗嶺鎮),北承仙遊縣唐安鄉香甜里(今郊尾鎮)。仙遊縣慈孝里,轄今楓亭鎮西部(慈岳、溪南、溪北、山頭、東宅、下社等村)和園莊鎮(不含南部講惠安話的原屬惠安縣光德里的東坪、嶺北、義路、六戶村),她東連仙遊縣唐安鄉連江里(今楓亭東部、界山、東海西部、塗嶺北部),西靠晉江縣玉泉鄉常建里(今洛江區羅溪鎮),南接惠安縣城山鄉光德裏白水坑(今泉港區塗嶺鎮塗嶺村北),北承仙遊縣嘉禾鄉孝仁里(今賴店鎮),西南毗連晉江縣玉泉鄉仙溪里(今洛江區馬甲鎮)。今楓亭鎮,只管轄原仙遊縣連江里三分之一的中部、慈孝里三分之一的東部,沿海的行政村只有海濱、海安、輝煌、錦湖等四村,只有不到5公里的海岸線。

楓亭志

楓亭志今泉港區界山鎮(南莊、港西、東丘、倉厝、交界塘、柯寨等村)、塗嶺鎮東北部(秀溪、岑兜、黃田、寨後、樟腳、白潼七村)過去一直隸屬於興化府仙遊縣連江里(即今楓亭鎮),講的是以莆仙二縣話為主、惠安縣話為輔的楓亭話,流行的是以莆仙二縣習俗為主、惠安縣習俗為輔的楓亭習俗,有莆仙戲也有梨園戲。直至當前,這些村落的婚喪節慶的諸多繁文褥節,還保留著濃厚的莆仙色彩。但由於地理位置鄰惠北,與惠北“下路人”工耕匠作或商貿嫁娶,均來往頻繁,關係十分密切,倒是與仙遊一方有些疏遠。明嘉靖三十一年至嘉靖三十九年(1552—1560年)的某一年,曾任湖廣按察副使的惠安籍的李愷,以今界山鎮、塗嶺鎮的岑兜、秀溪、黃田、寨後、樟腳、白潼等村與惠北地緣鄰近便於管轄以及習俗相近為由,通過浙江、福建軍務總督王忬,提議把這些地方從仙遊縣連江里(楓亭鎮)劃出,劃給惠安縣待賢里(南埔鎮),從興化府劃回泉州府(太平興國五年,980年,宋太宗曾批准劃泉州府莆田、仙遊二縣設立興化軍)。得王忬等首肯幫忙後,李愷籌得資金,把這些村買下,從此這些村落計一萬多畝山林、土地及其幾萬多人便劃給惠安縣管轄, 並把原先位於白水坑的西面惠仙兩縣界碑北移幾公里到本來屬於興化府的界山自熱村的交界塘,東面界碑從鳩林村港西的安平橋移到楓慈谿畔,後來界山自然村建制擴大為界山鎮。當時,仙遊楓亭人薛光寵(字德馭,號龍川,以子薛大豐任廣西平樂府知府、貴州畢節按察司副使之貴封中憲大夫)極力反對,才使原定的惠安縣與仙遊縣的西面交界點耕豐鳳山廟前的橋界移至現在的柯寨交界點。 據舊版《莆田縣誌》、《連江里志》、《楓亭志》載,當時上述多個村落在行政上雖劃歸惠安縣管轄,但這些村稅糧在解放前仍然由楓亭負責,且楓亭稅收上繳仙遊縣和興化府,不分配給惠安縣,直到建國。1999年從南埔鎮分出獨立設定界山鎮,2000年4月歸屬泉州市泉港區。

唐聖歷二年(699年)至明正德十五年(公元1520年)的820餘年間,今城廂區東海鎮東沙、東海二村與楓亭鎮海安、海濱、和平三村一直隸屬於興化府仙遊縣連江里東沙鄉。明朝正德十五年(公元1520年),興化府莆田知縣雷應龍以仙遊縣連江里東沙鄉東部蔡氏居住地(東海鎮東沙、東海二村)與莆田縣永嘉鄉靈川里地緣鄰近及習俗相近為由,提議將東沙鄉東部從仙遊縣劃回莆田縣。不久,興化府作出行政調整,將仙遊縣連江里東沙鄉一分為二,東部蔡氏居住地劃歸莆田縣。於是東沙鄉西部“朱姓”與其東部“蔡姓”為了“東沙”地名爭執,械鬥年余,後告到官府,最終由莆田知縣雷應龍出面調解。對地名涵義作了明釋曰:“朱”與“珠”乃同音,珠乃稀世珍寶,應珍藏於匣,匣狀又似村落建築的防衛寨,朱族必號“朱寨”為宜;“蔡”與“菜”亦同音,菜須沙土培植才能生長,東沙符於蔡姓,兩姓里民均是皇帝子孫,應和睦相處,不必相爭。但朱族心有未決,傳說求卜聖君曰:“錢江老子頂浮丘,錦水潮來景色幽。安得才子憑字記,前人種果後人收。名曰‘錢江’為好。”另對蔡家曰:“沙堤近水曉前煙,萬代佳人繼續連。莫道今朝詩興絕。黃花自由晚來天。應號‘東沙’正合詩意。”從此朱蔡兩姓各取其名,互相往來,和睦如初。 原屬仙遊縣連江里的東沙鄉一分為二,以西一部分(海安、海濱、和平三村)新名“朱寨”仍屬仙遊縣連江里,以東一部分(東海、東沙二村)仍名“東沙”劃入莆田縣靈川里,後來東海自然村建制改為東海鎮。1999年從莆田縣靈川鎮分出獨立設定東海鎮,2002年莆田縣撤銷後劃入莆田市城廂區。

楓亭縣不宜成為莆田(或泉州)市轄區的原因

關於“楓亭縣(市)、莆田市楓亭區或者泉州市楓亭區”的構想早在20世紀80年代就成為楓亭人乃至周邊各區域百姓茶餘飯後老生長談的話題,尤其是2012年湄洲港整合泉州、興化二港的事件更為楓亭縣(市)的設立帶來一絲曙光。楓亭可立縣(市),不可設區,原因如下:

首先,對仙遊縣來說,楓亭鎮(楓亭縣城楓城)是仙遊縣僅有的臨海鎮,不可分割。仙遊縣一旦失去了楓亭鎮,就徹底變成了山區縣,仙遊縣海事部門也就失去了存在的意義。楓亭鎮是興化府莆田縣、仙遊縣與泉州府惠安縣交界處的商貿重鎮,是聯繫湄洲灣港南岸(惠安縣)與北岸(莆田縣)的中樞和紐帶,地位顯著。

其次,對莆仙二縣總體來看,楓亭鎮的母親是仙遊縣而非莆田縣,畢竟千餘年來仙遊縣與莆田縣一直都是平起平坐的姐妹。莆田縣升市後,其市轄區只能是原莆田縣轄區(今荔城、涵江、城廂、秀嶼四區),莆田作為大姐總不能搶走妹妹的孩子吧!1983年9月,莆田、仙遊二縣劃出泉州地區自立門戶,仙遊縣包括楓亭鎮在內僅僅是莆田市代管而已,就像一個家庭只有一個戶主一樣。他日省直管縣市後,仙遊縣與莆田縣(市)還是姐妹。興化府原來轄有莆田縣和仙遊縣,自從1983年9月莆田縣、仙遊縣二縣相繼從泉州地區劃出後成立地級莆田市,多少對仙遊縣有些不公平。若是興化市或者莆仙市,那么從仙遊、莆田二縣劃出幾個區在文化因素上都是無所謂的。再者,原楓亭縣城在明代中葉已經一分為三,分屬莆田、仙遊、惠安三縣,即為東海鎮(莆田縣)、楓亭鎮東部(仙遊縣)、界山鎮(惠安縣),如今要從三縣劃回故地確實有些困難,若是整合興泉二州實在困難重重。

然後,楓亭鎮(楓亭縣城)位於泉州、莆田二市交界處,無法設立莆田市楓亭區或者泉州市楓亭區。在福建省九個地級市中,市轄區陸地上不接壤是一個不成文的規定。莆田市楓亭區不能與泉州市泉港區、洛江區接壤,泉州市楓亭區也不能和莆田市秀嶼區、城廂區接壤。一般來說,市轄區是一個城市的核心,一個城市的重要組成部分,即使未來中國大陸實行“省直管縣(市)”後也還是城市的組成部分。就比如,福建省直管縣市後,莆田市只能管轄今荔城、涵江、城廂、秀嶼四區,就管不到仙遊縣了。而縣(縣級市)就不同了,縣(縣級市)只是由地級市代管而已,自成一個小城市,只是不分市轄區罷了,而且有著更多的管理許可權。在這裡要簡要說一下泉州市泉港區的事。泉港區名為泉州市轄區,但其相距泉州市中心近50公里,而且沒有一輛泉州城市中心的公車開往泉港。當初為了建設重污染的化工石油業,泉州市政府在泉州、莆田二市交界處設立泉港離區,旨在轉移環境污染危機。楓亭作為歷史文化重鎮,豈能成為下一個重污染的泉港區?與此同時,泉州還考慮到一個政治因素,一旦楓亭鎮成為莆田的市轄區,莆田市政府再遷到楓亭辦公,那么莆田市政府對於湄洲港的掌控力就會進一步加強,惠北地區也有可能劃入莆田市。但是,在惠北設立泉州市泉港區就不同了,泉州市轄區的地位決定了惠北泉港是泉州市不可分割的一部分,而且泉州市政府為了掌控湄洲港,可以隨時將市政府遷到泉港區辦公。未來楓城將作為縣城乃至市府,以湄洲港中心的地位傳揚楓江文化、興泉文化,整合興化、泉州二府。

最後,楓亭鎮(楓亭縣城)的政治地位的提升還有待將來泉州、莆田二市的重新整合,畢竟2012年4月湄洲港南北岸已經整合了。因此,可以設立縣級楓亭市,管轄今仙遊經濟開發區、泉港區、秀嶼區(撤銷此三區,土地併入),由福建省直管,必要時可以讓泉州、莆田二市共同代管。泉州市與莆田市原本共屬一郡(清源郡、泉州府、興泉道),有著深厚的血緣關係與文化聯繫,泉州府七縣與莆仙二縣合久而分,分久又合,但都是合的時間多於離。莆仙文化嚴格來說是閩南文化的一部分,屬於閩南次文化。古代的莆仙二縣的方言與泉州府七縣的方言是可以交流的,只是後來莆仙方言不斷融入閩東方言的元素,逐漸與閩南泉州七縣方言產生分歧,乃至只有交界地區的過渡方言才可交流。

祝願楓城早日整合周邊區域,成立楓亭縣,整合湄洲港,一統泉州、興化二府九縣,創造新型港口城市。

楓亭縣名人榜

閩林始祖林祿

楓亭縣

楓亭縣林祿(公元274—357年)字世蔭。五胡亂華之際,林祿奉敕守晉安郡,遷家居晉安,為林姓開閩始祖。其匡扶晉室,歷經多次戰爭,戰功卓著。先後輔佐晉元帝、晉明帝、晉成帝、晉康帝、晉穆帝五位皇帝,忠心耿耿。

東晉初年,林祿被封為黃門侍郎,奉命出守晉安郡(轄福建省福州、泉州、漳州、興化四府),所以入閩定居。林祿在晉安恩威並施,平凡叛亂,鼓勵農桑,提倡儒學,很快使得晉安郡大治。之後他的後代就居住在晉安,繁衍生息。這就是“晉安世系”或者稱“閩林晉安世系”,林祿也是林姓的開閩始祖。“晉安林”開創了林姓在東南沿海一帶發展的歷史,成為天下公認的林姓最大的支系。而經過這幾次大的遷徙,發源於北方的林姓開始在南方繁衍生息,並逐漸發展成南方的大姓。

公元357年,林祿在晉安郡辭世,死後被追封為晉安郡王,葬於溫陵九龍之崗。晉安郡王林祿之墓,亦為閩林始祖陵,位於泉州府惠安縣九龍之崗(明代中葉屬楓亭縣,今泉港區塗嶺鎮)。文革期間曾遭毀壞,後依原來式樣重新修建。墓前有坊門一座,正中匾鐫“閩林始祖”,左柱鐫“東晉名藩”,右柱鐫“開閩世胄”,左右分列華表二、旗桿柱四、石羊二、石將軍二。墓園右側通往水曲村路邊有一巨石,上鐫宋朱熹題字“長山世縉”。

林祿封晉安王:林祿是晉朝的異姓郡王,他是晉的五朝元老,去世後被晉太宗追封晉安王。儘管後世有傳說他是在唐朝顯靈被封郡王的說法,實際是誤傳。首先林祿鎮守晉朝的晉安郡在隋朝時就改為建安郡了,到唐朝更是改為福州,所以在唐朝根本就沒有晉安郡,也根本沒法追封為晉安王,況且僅是顯靈幫助平定叛亂,福建地區也沒有嚴重叛亂,能達到需要追封郡王的程度,不能把唐朝郡王封賞標準看得太低了。林祿是晉朝追封的晉安郡王,這是對他極其罕見地效忠五朝的尊敬,僅有他和司徒蔡謨等極少數人是五朝元老。

陳政 陳元光

楓亭縣

楓亭縣陳政,唐嶺南行軍總管、副諸衛上將,字一民(616~677)。

陳元光,陳政之子,首任漳州剌史、威惠靈著王、開漳聖王,字廷炬(657~711)。

陳政父子原籍河南固始,唐高宗時受命率府兵三千人並將士眷屬來到泉潮之間的蠻荒地帶,平定動亂和從事生產開發,父死子繼,經過三代人努力,終於奏請朝廷在漳州、漳浦設立州縣,陳元光首任漳州剌史,歷代追封為威惠靈著王、開漳聖王等。

據宋代《威惠廟集》和南宋《仙溪志》所載,來閩後長期以楓亭縣城為後方基地,安家陳廬園。陳政墓在楓亭赤湖,陳廬園中有靈著王古廟,宋南康郡王陳洪進是陳政在楓亭的十一世後裔。

留從效

楓亭縣

楓亭縣留從效,宋鄂國公晉江王,字元笵(906~926)。原籍永春,但從小定居楓亭縣城留宅,在五代王審知身後的福建動亂中,據有泉漳十七年,名義上隸屬南唐,實為自治,採取息兵安民保土政策,大力發展生產和海運,使興化、泉、漳三地在五代全國性的戰亂中獨得繁榮和發展,又能順應全國統一的歷史趨勢,擁護後周和北宋中央政權,《資治通鑑》等各種史書記述甚詳。其兄留從願曾任漳州刺史,從子留居道知莆田縣。留宅今存留府和御書樓遺址,御書樓存有南唐元宗、周世宗和宋太祖賜給留從效勅書共八通,留居道從越南引種荔枝18棵,現存3棵,留居道墓在赤湖。

陳洪進

楓亭縣

楓亭縣陳洪進,字濟川,宋南康郡王(919~985),南唐泉州府清源縣連江里(楓亭城侯欖村)人,陳政十一世孫。五代時與留從效一起開創了興、泉、漳三地和平發展的局面,在留從效身後繼領政權18年,使五代泉州在經濟和戶口增長上為全國第一,泉州港成為全國大港。後又主動將泉漳兩州歸入宋朝版圖,史稱“陳洪進納土”,對促成吳越歸宋貢獻很大。封杞國公,進歧國公,死贈中書令,封南康郡王;四弟六子皆封侯爵,或被任命為州刺史等重要官職,一門五侯,遂有楓亭五侯陳氏之稱和侯欖地名;其女陳璣創立泉州崇福寺,在楓亭修造金釵溝;還與其父在楓亭建全安莊作為崇福寺掛莊,並在塔斗山建造天中萬壽塔,現為全國重點文物保護單位。楓亭侯欖村今存陳洪進“德星堂”。

媽祖林默娘

楓亭縣

楓亭縣媽祖,原名林默娘,出生於公元960年南唐泉州府莆田縣湄洲嶼一書香世家,系閩林始祖晉安郡王林祿第二十二世孫。默娘長大成人後,矢志不嫁,決心終生以行善濟人為己任。她專心致志地做慈善公益事業,素來精研醫理,為人治病,教人防疫消災。她性情和順,熱心助人,為鄉親排憂解難,引導他們逢凶化吉。

生在湄洲灣畔的默娘,還洞悉天文氣象,熟悉水性。湄洲島與大陸之間的海峽有不少礁石,在該片海域裡遇難的漁舟、商船,經常得到默娘的救助,因而人們傳說她能“乘席渡海”。媽祖還會預測天氣變化。事前告訴船戶可否遠航,固有“神女”一說 。

媽祖文化,影響深遠,從最初的莆田縣、晉江縣、惠安縣到全國各地,再走向世界,可以看出媽祖文化的強大生命力。據統計資料顯示,全世界有近5000座媽祖廟,2億多媽祖信眾。每年農曆三月廿三媽祖誕辰日和九月初九媽祖升天日期間,朝聖旅遊盛況空前,被譽為“東方麥加”。 2015年元宵節期間,湄洲島媽祖祖廟的游燈慶祝活動受到白俄羅斯國家電視台工作組的現場拍攝。

蔡襄

楓亭縣

楓亭縣蔡襄(1012年—1067年),漢族,字君謨,出生於北宋泉州府仙遊縣慈孝里赤湖焦溪(今楓亭鎮九社村青澤亭自然村蔡坑)。君謨,是北宋著名的書法家、文學家、政治家、茶學家和園藝學家。任福州知府時,因福州舊俗病者不食醫藥而敦信巫覡,蔡襄堅決去除巫覡,殺其害人者,提倡就醫,一改陋習。本府為官,任泉州知府時,與其舅父盧錫共同主持建造洛陽橋。任福建路轉運使(相當於省長)時,他研製宮廷御茶武夷“小龍團” ,著《茶錄》、《荔枝譜》,倡令植福州府至漳州府七百里行道松。

蔡襄陵園,俗稱蔡襄墓,位於福建省仙遊縣楓亭鎮鋪頭社區錦嶺將軍山下,舊福廈公路西側。1961年被列為省級重點文物保護單位。原官道旁有巨碑“宋端明殿學士忠惠蔡公神道”。明成化年間,重修蔡襄墓,並建享堂、兩廡、儀門、圍牆。重刻歐陽修所撰墓誌立於堂中。

歐陽修撰寫的墓志銘是:“誰謂閩遠,而多奇產,產非物寶,惟士之賢,嶷嶷蔡公,其人傑然,奮躬當朝,讜言正色,出入左右,彌縫補闕,間關於閩,有政在人,食不畏盅,喪不患貧,疾者有醫,學者有師,問誰使然,孰不公恩,有公其墳,有拱其木,凡閩之人,過者必肅。”

陵園於明正德年間(1506~1521)重修,狀元柯潛(1423~1473)撰寫《重修蔡忠惠公墓記》。以後又頹廢。

陵園座東朝西,圍牆環抱著古墓。圍牆內,用石板塊築成“鳳”字形。埕分內、中、外,長80米,寬30米,封土高2.8米,占地2400平方米。陵園四周松樹長青、綠草如茵,山花盛開。墓左,立著“蔡襄墓”石碑,墓前,兩側矗立著一對高五米的石柱(華表),儼然對峙,猶如威嚴的門衛。柱上面題刻著:“四諫經邦,昔日芳型垂史冊”“萬安濟眾,今朝古道肅觀瞻”。明代馬歘在蔡襄墓前賦詩:

野蒿秋草翳殘碑,落日鳥啼宰樹悲。

來往行人知下馬,感恩多在過橋時。

楓亭縣

楓亭縣風雨滄桑,墓園興廢,只有人心是永恆的豐碑。蔡襄陵園日見宏偉壯觀,不盡因為他有一支龐大的後裔,而是他生前確為人民做了好事。

蔡襄陵園中後人的評價:

跨海築石橋不盡黎民歌惠政

揮毫飛龍風何曾勳業掩文章

忠國興邦三諫有詩譽揚端明殿

惠民利涉萬安無險功業洛陽橋

公攝奸魂千古乾坤留正氣

誠承祖德萬家荔譜永留芳

洛陽橋,原名萬安橋,位於泉州府晉江縣(今洛江區)萬安鎮與惠安縣(今台商區)洛陽鎮交界處的洛陽江上。北宋皇佑五年到嘉佑四年(公元1053年到1059年),由當時的泉州知府蔡襄與其舅盧錫(惠安縣人)共同主持建造。在洛陽橋中段,有一塊蔡襄親筆書寫的“晉惠分界”的牌匾。

楓亭縣

楓亭縣蔡襄諸後裔中:

宋龍圖閣侍制蔡佃,崇寧元年霍瑞友科榜眼,本為該科狀元,因其叔祖蔡京當朝宰相,為避嫌向皇帝要求降為第二名。

宋朝散郎贈朝請大夫蔡樞,因能善待元佑黨籍的常安民,劉安世等,受世人好評,中年退隱家鄉,建“世隱堂”,也曾在菜溪岩隱居。

宋特進左中大夫蔡伸,南宋建炎初跟隨高宗艱難創業,立有大功。

宋徽猷閣學士,戶部尚書蔡洸,南宋淳熙時能臣,為蔡襄請得諡號“忠惠”。

宋寶謨閣直學土蔡戡,卓有才華,著有《定齋集》、《忠襄年譜》等書。

蔡襄弟蔡高廉潔奉公,生活清苦,執法無私,曾向朝廷獻策數十萬言,二十八歲病逝開封府太康縣主簿任上,歐陽修為他撰寫墓誌,地方人士募銀二百兩為其辦喪,妻程氏婉言謝絕道:“吾家素來廉潔,不可以此玷污吾夫”。還有蔡傳,蔡橚、蔡伷、蔡楙、蔡頔、蔡珏、蔡師言、蔡諒、蔡點等數十人都曾進士及第,擔任過各種官職,事跡見於各種地方志書和宋人筆記。

蔡京

楓亭縣

楓亭縣蔡京(1047年-1126年),字元長,漢族,出生於北宋泉州府仙遊縣慈孝里赤嶺紫金山下(今楓亭鎮東宅村赤嶺自然村)。蔡京,是北宋徽宗朝丞相,著名的政治家、文學家、書法家、畫家。蔡京自熙寧三年(1070年)中進士以後,為官55年,調錢塘尉、舒州推官,歷任瀛州,揚州、鄆州、永興軍、成都府、開封府等10多個府的知府,當過朝廷的龍圖閣待制、直學士、翰林學士承旨、戶部尚書等職。蔡京的藝術天賦極高,素有才子之稱,在書法、詩詞、散文等各個藝術領域均有輝煌表現。存世書跡有《草堂詩題記》、《節夫帖》、《宮使帖》。

自崇寧元年(1102)至宣和七年(1125)共23年間,他先後五度為相,雖然期間有短暫的引退或免職,但很快又復職,實際執政時間有20年左右,是中國封建社會任職次數最多、時間最長的宰相。中國封建社會宰相平均任職時間只有1年多,而蔡京能在宰相位置上呆了20餘年,絕不是靠拍馬溜須的等閒之輩。蔡京,是北宋端明殿學士蔡襄的堂弟,先後無度拜相,封為太師。蔡京執政期間,在繼承王安石變法的基礎上,吸取了變法實踐的經驗和保守派的一些合理建議,對政治、經濟、文化教育等方面進行了卓有成效的改革,有所創新、有所發展,推動了宋王朝經濟文化的繁榮。

蔡京是醫保社保的開創者

《宋史》崇寧初,蔡京當國,置居養院、安濟坊。給常平米,厚至數倍。差官卒充使令,置火頭,具飲膳,給以袖衣絮被。。。三年,又置漏澤院。 蔡京執政後對慈善事業很熱衷,在其推動下,全國範圍(宋朝轄區)內建立起一套完整的社會救濟體系。體現於三分面:

居養院:收養天生殘疾、弱智、傷殘孤寡的老人

安濟坊:專門負責收治無錢治病的病人

漏澤園:劃出地皮建立墓地,專門安葬那些無錢埋葬的人

蔡京是一位優秀的財政部長

楓亭縣

楓亭縣南宋著名的書畫家、思想家、政論家葉適 “宋財賦之入比唐增倍,熙豐以後又增數倍,而蔡京變鈔法以後比熙寧又再倍矣。”。 蔡京當政時,GDP和財政收入都創下了中國封建社會的最高記錄,同最強大的唐王朝玄宗時期相比,有過之而無不及,也創下了當時世界經濟的首位,占世界的80%。如熙寧10年(公元1077年)財政收入7070萬貫,其中農業稅是2162萬貫,占30%,工商稅4911萬貫,這說明國家財政收入的大頭是工商業,而不是農業,可見龐大的財政收入,並沒有加重對農民剝削。年財政總收入是慶曆年間1975萬貫的3.6倍。 宋朝是中國歷史上兩個沒有爆發過全國性農民起義的王朝之一,還有一個是西晉。當時全國只發生宋江、方臘、鐘相、楊么等小規模的農民起義,都不超過一個省的範圍,老百姓的生活也不錯,一個熟悉工人的年收入比當時知府的收入還高。《清明上河圖》便是當時社會真實的情景。不少人認為北宋的老百姓生活艱難,哪是受《水滸傳》誤導的結果。

大刀闊斧地進行經濟改革。在茶法改革方面,廢除了通商法,恢復了官購商銷的禁榷制,實行茶葉專買制,允許商人同茶農直接交易,商人進行茶葉買賣需先向政府買茶引,並用官府製作的茶籠裝茶,同時建立了嚴格規範的契約法。茶引的印造和發賣權歸中央,由太府寺印造,都茶務發賣。在鹽法改革方面,廢除了官搬官賣制以及官府直接運鹽到各州軍賣發的做法,而由商人赴產鹽處請買販運,其做法與茶法大抵相同,不同的是食鹽的收購環節始終由官府壟斷。在貨幣改革方面,為適應商品經濟的快速發展,發行當十錢、夾鍚錢和錢引,不但給政府帶來了巨額的財政收入,而且也給私營企業主帶來了可觀的利潤,如一枚當十錢法定價值等於10文小平錢,而用料不到小平錢的3倍,企業可獲利4分。

蔡京是一位合格的教育部長

蔡京吸取了范仲淹慶曆興學和王安石熙寧興學的經驗教訓,積極穩妥地推進教育體制改革,掀起了崇寧興學的高潮,其規模之大、時間之長、影響之大,堪稱中國教育史之最。蔡京首次提出廢除科舉制度,以學校培養取代科舉選士,並藉助皇權,將太學三舍法推廣到地方州縣學,建立了從縣學到州學,從州學到辟雍,從辟雍到太學的逐級升學制度,使學校成為培養人才和選拔人才的基地。同時在全國範圍內動員各方力量進行校舍建設和教授、學官的配置。凡是興辦學校,不管是公立的,還是私立的,都撥給學田,解決了辦學經費的問題。對學校的教學內容、管理制度、考核措施、獎懲辦法等都作了具體規定。

對四川、廣西、廣東、福建等偏僻邊遠地方的學生赴京應試,其食宿路費,從學錢中給予解決。州縣小學生就學也給糧食補貼。由於採取了一系列比較系統的改革措施,當時的教育達到了一個前所未有的發展高度,不僅太學有較大發展,地方的州縣,甚至偏僻邊遠地區的教育也有了發展,特別是兒童國小和各類專科學校教育也出現了好的勢頭。蔡京倡導的這種尊師重教、捐資辦學、濟困助學的理念,直到當今仍有借鑑意義。而他提出的廢除科舉制度,直到他身後800多年才得以實現,足見其遠見卓識。想當年,宋朝之前的開閩第一進士薛令之,當年可是自掏腰包千山萬水上京赴考。

根據《福建文化概覽》統計: 兩宋318年間共舉行118次進士考試,錄取進士3萬多人,其中福建七千多人,占進士總數的四分之一左右。 就人口比例而言, 宋代平均閩人占全國人口總數的8%左右 福建進士的名額在兩宋絕對是居全國之首 福建高考狀元之鄉的傳統誰敢說沒有蔡京的功勞在裡面呢?

楓亭縣

楓亭縣蔡京還是新推水利的水利部要員

北宋莆田縣城關方巷人方天若在《木蘭水利志》有詳細陳述:“時蔡公兄弟京、卞,感涅之靈讖,念梓里之橫流,屢請於朝,乃下詔募築陂者。時福州有義士李宏,家雄於財而心樂於施。蔡公以書招之,遂傾家得緡錢七萬,率家乾七人入莆,定基於木蘭山下。負鍤如雲,散金如泥,陂未成而力已竭。於是蔡京復奏於朝,募有財有乾者輔之。得十四大家,遂慨然施錢共七十萬緡,助本陂!” {這篇文章記錄對蔡京建木蘭陂之事是第一次真實地透露給世人,對蔡京建陂之初衷持著肯定,這種實事求是態度本身也是值得肯定的。

蔡京在杭州錢塘當縣尉時,木睹家鄉莆田縣的木蘭溪興化灣,海水泛濫,該片土地上長不出莊稼,人民生活困苦,還是一小官的蔡京與其弟蔡卞,向朝廷請示號召大家捐錢興修木蘭坡水利工程。第一次上書後,福州人李宏捐七萬串錢,不夠。再上書,最終得到十四個大家族的捐款,共七十萬串錢。最終,木蘭坡建成,興化平原糧食產量居八閩第一。2014年9月16日,在韓國光州舉行的第22屆國際灌溉排水大會暨國際灌溉排水委員會(ICID)第65屆國際執行理事會上,福建莆田木蘭陂水利灌溉工程被列入首批世界灌溉工程遺產名錄,成為當前福建省內第一家世界灌溉工程遺產。