楊珺簡介

楊珺

楊珺畫家楊珺博士,湖南湘陰人,我國著名的水墨畫家,學院藝術的代表性人物,中央美術學院中國畫學科學術帶頭人,新彩墨花卉畫風開創者。

現為中央美術學院中國畫教師,中國美術家協會會員,

楊珺博士學術方面側重中國畫現代水墨畫創作以及20世紀中國美術現代性研究;主持文化部國家文化藝術類重點課題,《構成對20世紀水墨畫語言的現代性推進》。水墨代表作品有《百年印象》組畫,《大吉祥》花卉組畫,《忘憂》組畫,珺瓷系列,水墨肖像寫生系列。出版個人專著有《中國藝術年鑑——楊珺卷》、《2012中國藝術家年鑑楊珺卷》、《楊珺水墨畫集》等。

楊珺作品

大吉祥

大吉祥 大吉祥

大吉祥 大吉祥

大吉祥楊珺作品賞析

現代與傳統之間:從欲說還休到享想自由

(一)記憶的漣渏

“大吉祥”是楊珺的新作。與之前的作品相比,這個系列的作品有很大變化,放棄了人物而轉向花卉。

楊珺最初的選擇是以名為罌粟的花卉入題,並一而再地著筆於此,形成了一個系列。聯繫前後所畫的這些作品,會看到紙上花卉如同具有真實的生命一樣,也經歷了一個形態衍變的過程,花卉本身由低伏變高大,減弱了背景,突出了主題;畫面也漸漸變得單純,以便於筆墨的發揮;很男性化的造型樣式,透露著男性的力量感。這些都是我們能夠直接從畫面中捕捉到的直觀印象。畫的形式是直觀的,裡面的情感則是曲折的。畫家的閱歷、感受以及對藝術的認知都會預先干預畫家對題材和形式的選擇。最終呈現在我們面前的畫作並不會直接地訴說著這一選擇的過程。我們能否從所捕捉到的直觀形式中循著曲折的道路找到那干預了選擇的源點?

原本我們不需要如此做,因為強調張揚個性的現代畫家會直接地、自由地表達在作品中,但這些“大吉祥”花卉,卻不屬於此類作品。從“忘憂”到“百年印象”,再到“大吉祥”,這個轉換使我迷惑不解。是什麼使畫家放棄了人物而轉向花卉?貌似合理的解釋卻不能使人完全信服。

2008年到2010年,對楊珺來說最重要的事就是他的女兒。現在他快兩歲了,會走路了,在呀呀學語,她的一舉一動牽扯著父親的心情。正是在這個時間楊珺開始畫“大吉祥”。楊珺自己是這樣說的:“每天看著她成長變化,我心裡特別幸福。畫這些畫的時候感覺很好,它們就像從我筆下生長出來的。”畫花卉與女兒的成長似乎是自然而然的事情。為何從人物題材轉向花卉?楊珺本人的回答則是花卉更受歡迎。我也曾輕信了這話。但越與楊珺更多交談和接觸,越覺得沒有答案沒有這么直接。中國古人畫畫,在情感的表達上善於含而不露,現代畫家們則喜歡直接的表達方式。但楊珺在某些方而更接近古人,他的性格較為含蓄沉穩。此外,楊珺對人物畫的興趣之濃厚,以及學院教師的穩定身份,還不至於無奈到發出李唐落難時“早知不入時人眼,多買胭脂畫牡丹”的感慨吧。心有所疑,再去看大吉祥,就覺得它那明快的色彩、痛快的大塊面、概煉的形式都只不過是蟹類動物的甲殼,就有一種衝動想揭掉這個殼看看下面的隱在言語的衝動。

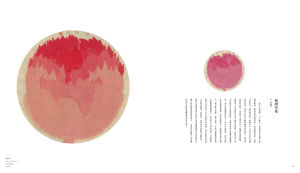

楊珺2005年畫的忘憂系列中是對漢代畫像石傳統的研摹學習的心得。現在看批畫還是很好,有收藏的意義和價值。漢畫像石豐富、生動的符號化造型體系,來源於漢人對生活的直觀感受體驗,對生命和死亡的認識。除了研摹學習,“忘憂”還包含了對個人日常受抑情緒的排解。“百年印象”則是一個新的起點,借百年歷史之題表達一種現代情感。後者展出時,形式表面上的沉悶和單調也並沒有隔絕觀者與它的情感交流。我認識的一位朋友就曾說她在還不認識楊珺前就喜歡上了這些畫。“沒錯,你認識了他,就會更喜歡他的畫。”我當時說。不浮躁,不跟隨時流,對人感情深厚,他的這些品質賦予了畫作以良好的品質。

其實,沒有必要做剝掉蟹甲這樣的煞風景之事,你也能聞到它身上挾藏的海的微腥而廣闊的味道。我也從未以好奇心為藉口去刺探過楊珺的內心世界,那有違人與人相處的和諧世界的宗旨(笑)。只需在海的近旁就能了解一切。他的早年經歷、聚談時的言語、他的創作、女兒的出生、他的關注點,這些就像海風、海的退潮與海潮一樣,無意中帶來了有關“大吉祥”的更多訊息。在一個整體的情境中,我頓然醒悟我的讚美和解讀是多么無力。我必須摒棄它,回到真實的求索之路上。在對楊珺的畫作的理解上,我這半年就像在荒野尋找水源,一直只是循著慣性思維去做這件事——找一間大屋,打開自來水龍頭,多么荒謬!最近才領悟到我必須需要藉助於不經意間的訊息才能捕捉到真實。

一段他本人常講起的小事不經意間點醒了我。楊珺曾意欲報考現現已去世的當代國畫大家和美術教育家盧沉先生的研究生,由於天意捉弄,最終沒實現這個想法。不久,盧先生病重,在醫院做化療,他與妻子一起去拜訪他。盧先生說話的氣力不夠,大家坐了半小時,他都基本上沒怎么說話。當時他們送了一盆蘭花給他,他看著它說了這么一句話:“——很美的蘭花。”“聽到他的話我差不多要哭了,感覺裡面摻雜了很多個人的情感。”楊珺說。一時之間,百味陳雜,泛起許多複雜的情感。楊珺在幾年後開始蒐集資料,積極地做著盧沉先生的“水墨構成”教學思想的課題研究。

原來花非花。這段記憶使我不再糾結於對畫花卉還是畫人物的背後原因。

(二)欲說還休,享想自由

自研究生畢業後兩年又見到楊珺,人有些變化,藝術的積蓄多了一層,性格脾氣卻像壓縮餅乾一樣品質不變,體積卻變小了一部分。“大吉祥”與“百年印象”相比,也不僅是題材有了轉換。

“大吉祥”在色彩的對比是明亮的,與“百年印象”的灰沉調子拉開了距離。用筆卻似是遲緩的,如挾泥帶沙,因而在大的塊面上形成了更有意味的凝滯感和悠長味兒。這種語言非常獨特。上一代輩畫家因為其教育和經歷喜歡曲折的表達情感,在這裡見到的正是這一類的表達方式,但又不是因為受束縛而呈現出的非我狀態,而是一種自我的曲折表達,完全是其個性使然。其中的畫旨,就是人生況味的欲言還休,換一種語言形式來表達。

這種傳統的情感方式卻又借寓於現代叛逆性的題材選擇中。2009年,楊珺選擇這個題材時,正值許多國內外藝界大腕吸食毒品被爆光。不以傳統的花卉入題,是畫家對常規的挑戰,如徐渭畫葡萄,他不畫晶瑩飽滿的果實而是選擇畫乾癟的殘果,又以迭宕的題詩帶出人生的落魄之境與詩意的精神升華。楊珺曾見過罌粟花開的景象,他對此印象很深:罌粟花的繁殖力很強,成熟的果實幹脆裂開,種子隨風向四方飄散,落土後很易成活。花型大而艷麗,在春夏之時盛放,吸取土地之氣和驕陽的力量,雖然莖枝柔軟,花瓣輕盈,卻野性十足,條件適宜時,它蔓延占領了一片又一片山坡。開花季節,似乎大方土地在燃燒。畫題一波三折,最終被定為今日的“大吉祥”。畫題的轉變,讓我心生暇想,似乎這些畫作共同講述了一個奇談故事:生長在城市中罌粟花,因為常常聽到楊兄誦讀《金剛經》,又為其女兒的天真之語所感動,終於歷劫重生變為吉祥花。

大吉祥,如古語所說,是指兵器收起,順從天意,與周邊國家達到和解,具有正面、積極、美好之意。吉字的上半部分是兵器,但象徵凶象的此物被放入盤中,就意味著停戰,而罌粟花失去毒性而成為治病救人的麻醉劑,與此有異曲同工之意。楊珺不是善言辭之人,正是由於此,他畫面與畫題更多了變化,從這個系列中可以找到很多種情緒和精神:張揚的生命、現代的情感、傳承與超越,俯瞰和仰觀……。站在畫前,觀其形,完全不受畫面框線的拘束,扶搖而磅礴,使人不由得心胸開闊,享想自由。楊珺雖然看起來粗線條之人,但畫起畫來,讓人時常生起士別三日之感,對於形式如何組織和蛻變非常有悟性。從2009年開始畫到2010年7月,從帶有真實感的花到平面化的花,如生命般迸裂和嬗變,畫面漸推遠效果。粉色與灰綠色的大塊面交織呼應……,少說讚美的言辭,還是看畫吧。

張志華

寫於北下關

2010年8月

![楊珺[畫家] 楊珺[畫家]](/img/b/67c/nBnauM3X1ETNyUTNyQTO3QTM1MTMxYDOzADN0MTNwAzMwIzL0kzLyczLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLxE2LvoDc0RHa.jpg)