形成的歷史原因

唐末五代時,四川節度使吳氏宣後裔吳竦定居此地,遍植甘棠樹,茂然成陰。《吳氏族譜·竦公傳》這樣記

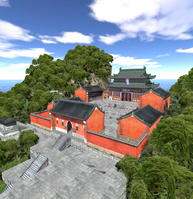

建築風格

棠陰屬於撫州,古稱臨川。發達的臨川文化,很大程度上影響到贛東得建築風格。由於建築工匠多出於撫

代表性建築

“八府君”祠“八府君”祠是棠陰吳姓(吳姓為棠陰大姓,人數最多)的大宗祠,現在是棠陰國小的所在地。從建築總體上看,前半部保存較好,後半部包括天井、寢室已毀,前院門樓也拆除,改建成了國小校舍。據《吳氏族譜·八府君傳》記載:八府君為吳氏開基始祖,即種甘棠者也。其姓吳,名竦公,字敬之,排行第八,故有“八府君”之稱。此祠的興建年代,據《吳氏族譜·八府君傳》(卷九)記載:“明神宗萬曆八年(1580年)庚辰歲七月於人和市(人和市即宗祠所在地)建造祠宇寢室,中廳三門、東西二廊、二十八柱、房外左右樓店、祠西廚房,祠前買地立人和神廟,規劃井然。”由此可見,吳氏宗祠創建年代應是明中、晚期,其建築主要是祭祖而營造的,故尊稱為“八府君”祠。“八府君”祠宅基面積達4000平方米,中堂為三開間,步入中堂有三道台階,中堂前是一院落,兩旁設有廂房,相傳每次鄉試,都是在這裡舉行。整座建築巨觀博大,其最具特色的中廳為單桅懸山頂,面闊3間,進深5間,有石礎木柱30根,柱皆巨大,4根中堂立柱周長各為2.46米,據專家考證為“江南民居第一柱”;石礎周長達到2.90米,有鏤空寶相仰蓮圖飾;抬梁式構架,斗拱交疊,雀替均有精緻的花紋;前梁雕有“雀、鹿、蜂、猴”圖案,隱喻“爵祿封侯”之意。中廳兩旁為掖門,掖門外各有小天井及上下兩殿,為放置神主牌位之處。中廳前為一大天井,長19.67米,寬17.46米,中有古井2口。天井旁各有28柱走廊,欄桿相連。至今,“八府君”祠與承恩坊仍保留明代建築風貌,成為棠陰街上最古老最經典最興盛的標誌。

“日字塘”老居“日字塘”是座民屋五開間住宅,坐落在棠陰鎮下街西巷,因天井前半部為一長方型池塘,中隔長條麻石,

“日字塘”的結構整齊,平面布置緊湊,功能分區也很明確,其構架的用材較大,柱與檁梁的連線均依靠斗拱。月梁彎部的凸曲率較大,帶有明代作風,前廳採用的斗拱多設定於廊檐上,而後廳的斗拱設定較多,做法也很精細。前廳的立柱粗於後廳,柱礎為木質,雕刻有簡單紋飾,天井兩側廂房曾修整,其餘保存完好,是一典型的明代中早期建築。承恩坊

承恩坊又叫功名牌坊,座落在棠陰鎮的下街口上,始建於明宣德五年(1430年),是知事譚政為當時由皇帝“恩賜”榮歸祭祖的吳餘慶而建,故坊名“承恩”。明隆慶辛未(1570年)重建,1985年重修。一座承恩坊,堪稱牌樓之經典,全木質結構,四百多年來一直矗立街口,成為棠陰鎮的一張歷史名片。其造型美觀,坊高8.35米,寬5.1米,四柱三門三樓式。枋分三層,底層為兩根1.12米長的楮木圓柱,立於基石上,每柱有兩塊刻花護柱石。中門高3.13米,寬3.1米。門上橫額鏤刻有“中憲大夫通政司右通政吳餘慶”十三個正楷字,字下嵌有四個木質葵花園柱。字額上端為第二層,斗拱直托檁椽,八字檐向左右延伸而出,中央下嵌長方形額匾,黑邊紅底,橫書“承恩”二字,遒勁俊逸,據傳是吳餘慶的手跡。最上層為土瓦歇山式枋頂,斗拱疏密得體,錯落有致,翼角飛翹,斗拱複雜、斗拱間還有許多下昂,頂端有鯉魚跳龍門的造型設計,反映了當時民間工匠精諶的工藝。《吳氏族譜》記載了吳餘慶的生平。吳餘慶即“棠陰十七世秉良公、儒仕,三台書經,名餘慶,字彥積,號斯白,行四、生於明洪武二十三年(1385年)丁丑四月,歿於天順六年(1462年)巳時”。因此說此坊創建於明前期是有文字根據的。

羅家大院羅家大院是一座清代建築,規模大,工藝精巧,有鮮明的地方色彩,斗拱、月梁做法特殊,多採用宗教花紋為裝飾,建築設定明確的中軸線,沿中軸線兩側有規則布置房間,建築用材巨大,其中有一塊長麻石達九米,為“江南民居第一長石”,在當時全靠人工搬運情況下其難度可想而知,相傳從遙遠的地方將巨石運來棠陰,僅運費就花費了一根金條,真可謂是黃金石。

吳家大院吳家大院是一棟典型的富豪所建的宅院,曾是鄉政府所在地。占地面積達1000多平方米。為清晚期建築,保存較完整。最有特色是右廂房的一座繡花樓,在繡花樓上可遠望宜水溪溪流去,迎恩塔也清淅可見,視野開闊。房檐、立柱、護欄布滿精美的雕刻,整個建築體現深閨幽美和神秘的氛圍。

迎恩塔迎恩塔是棠陰鎮的標誌性建築,位於棠陰鎮建設村西北1500米宜水畔的龜山上,為六面七層磚石結構。塔高36米,直徑8米,雄踞龜山,俯瞰棠陰,頗為壯觀。塔始建於明崇禎元年(公元1628年),清初建成。塔南底層有門,高2.3米,寬0.84米。從第2層起,每面有視窗一個,計三十六個,層與層之間用磚砌成飛檐,厚約一米,塔內壁有兩條通往塔頂的階梯共588個,分兩個門進入,互不相遇,至第一層可望但不可及,現塔頂部分損壞,頂部長有樹叢,塔身有裂紋數處。

式好居穿過九曲十三彎的青石板巷道來到下街,便是吳氏家族中保留最好最完整的一座建築“式好居”,始建於清

古鎮文化

棠陰曾是古代贛東文化發源地之一,這裡民風淳樸,尊師重教,“撿漏趁晴天,讀書趁少年”,百姓“樂讀書而好文辭”,故書院林立,賢能輩出。唐天佑年間官辦的“湖山書院”和“山灣書院”就設在楊坊村附近。北宋大文豪王安石的啟蒙恩師杜子野先生常在此著書立說,大戲劇家湯顯祖的驚世之作《臨川四夢》,也是在棠陰初演而聞名於世。此外,這裡還留存有第四次反圍剿時紅軍活動的大量遺蹟,如朱德和林彪的作戰指揮所及紅軍大學遺址、紅軍戰士書寫的革命標語等。

棠陰街最熱鬧的日子是正月十五的“承恩花燈”會。承恩花燈會的來歷有個傳說,明永樂年間,京師大放花燈,明成祖和文武大臣在宮廷樓上飲酒觀燈,詩興大發。皇帝有個習慣,他作的詩一定要吳餘慶的手書謄寫。當吳餘慶被召來時,只見他滿面愁容。皇上問他何事發愁,吳餘慶回奏,說是自幼喪父而今家中老母臥病冷冷清清,故而悲傷,皇上為吳餘慶的孝心感動,特賜宮廷花燈給吳母觀賞,從此棠陰的承恩花燈會越來越紅火,每年正月十五鬧花燈時,還特地製作“五朝名卿”,“纂修大典”、“出納王言”、“鄉賢名宦”等四座牌燈,以紀念吳餘慶的功德。

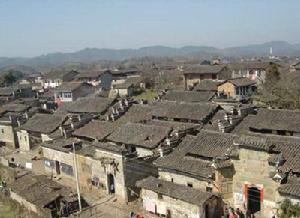

現狀

棠陰明清古建築群亟待保護。棠陰鎮的明清建築群目前留存於世的,集中在該鎮鎮政府所在地的民主、解