核電廠在建造階段、正常運行或事故狀態下以及退役期間可能對環境造成的輻射或非輻射影響。核電廠輻射環境影響系指核電廠在上述各階段釋放出的放射性氣、液態流出物及固體廢物對公眾造成的輻射照射。核電廠輻射環境影響的大小主要用向環境排放的放射性核素造成的公眾中最大個人有效劑量和群體的集體有效劑量來度量。核電廠的非輻射環境影響則指核電廠對周圍環境造成的除輻射影響以外的其他影響。

正常情況下的環境影響 指核電廠正常運行狀態下對環境造成的影響。

輻射環境影響 核電廠正常運行時的輻射環境影響主要來源於氣、液態流出物的排放和放射性固體廢物的儲存和處置。核電廠反應堆內的核燃料在裂變過程會產生大量裂變產物,堆內結構材料、腐蝕產物及反應堆冷卻劑中的雜質也會因受中子輻照而形成活化產物。這樣,在反應堆內會出現大量的各种放射性核素。這些放射性核素的絕大部分被嚴密地密封在燃料元件包殼和一迴路冷卻劑系統中;少量逸出的放射性核素經廢物處理系統處理後,只有極少量或通過煙囪排入大氣環境,或與冷卻水混合後排入水環境中。核電廠運行和維修過程也要產生一定數量的放射性固體廢物。

輻射照射途徑

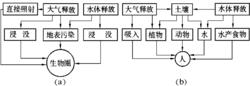

輻射照射途徑輻射照射分外照射和內照射兩類。對公眾的外照射主要來自含放射性物質的煙羽的外照射和沉積於地表的放射性物質的沉積外照射;內照射主要由吸入放射性核素或食入被放射性污染的食物所致。具體照射途徑示於圖。

核電廠排放的主要氣載放射性核素有133Ar、85Kr等惰性氣體、各種碘同位素、3H、14C以及其他顆粒物(主要有90Sr、137Cs、60Co等)。液態流出物中除3H外,主要有90Sr、137Cs等。有關國家標準明確規定了每座核電廠放射性流出物排放的年控制量:氣載流出物中,惰性氣體,2.5×10Bq/a;碘,7.5×10Bq/a;粒子,2×10Bq/a;液態流出物中,3H,1.5×10Bq/a;除3H外的放射性核素,7.5×10Bq/a。中國的秦山核電廠和大亞灣核電廠自運行以來,氣、液態流出物的實際年排放量僅為國家規定的年控制值的較小份額。

核電廠流出物排放所致公眾的輻射劑量是很小的,從全球平均看,與核能相關的活動產生的對個人的年輻射劑量只占個人接受的年輻射劑量(主要來自天然本底照射)的約0.006%。中國秦山和大亞灣核電廠自運行以來,放射性流出物排放所致公眾中年最大個人劑量不僅遠遠低於天然本底照射的年劑量(~2.3mSv/a),也遠低於國家對核電廠規定的控制值0.25mSv/a。同樣,對周圍80km範圍內公眾產生的集體劑量也很小(小於估算同範圍內公眾接受的天然本底照射的集體劑量產生的變化和不確定性)。而且,聯合國原子輻射效應科學委員會報告(UNSCEAR)和中國的研究工作還表明,燃煤核電廠因燃煤時天然放射性的釋放對公眾產生的輻射劑量高於同電功率的核電廠。

放射性廢物的最終處置是人們廣泛關注的另一個輻射環境問題。到目前,核電廠正在採取措施進一步減少中低放廢物的產生量與體積,同時,通過近地表掩埋的辦法使中低放固體廢物得到最終安全處置。至於核電廠產生的高放廢物(包括乏燃料在後處理過程中產生的高放廢液和不經後處理的乏燃料),現階段仍採取暫存的辦法,等待最終處置(高放廢物的最終處置技術正在開發,工程上則尚未實踐)。

非輻射環境影響 非輻射環境影響包括溫排水排放和非放射性污染物排放以及諸如土地擾動、人口變遷、施工等的環境影響。

核電廠反應堆內裂變過程產生的熱量,約有2/3排放到附近環境中,這就出現了餘熱排放的環境影響問題。核電廠一般採取水冷的辦法。大量冷卻水經散熱器後,通常可能產生10℃左右的溫升,然後排入環境水體,導致排放口附近局部水域的水溫升高。迄今為止調查研究表明,溫排水排放導致的水域水溫升高僅限於有限範圍,達到4℃溫升的區域更是十分有限,因此不會對水生生物產生明顯的影響,而且在核電廠選址和工程設計中已充分考慮了這種影響。大量冷卻水取水過程還可能對較小的水生生物產生卷吸效應,使它們受到熱衝擊或機械撞擊。不過這種影響也是十分有限的。

核電廠運行過程也有少量非放射性污染物排入環境(例如生活污水及水處理過程的排水),但和其他能源工業相比,核電廠的污染物排放是極有限的。例如,一座電功率1000MW燃煤核電廠平均每年向大氣排放約44000t硫氧化物、22000t氮氧化物,以及約32000t煙塵,但核電廠基本沒有這些污染物的排放;又如,化石燃料核電廠因向大氣排放大量的CO2而成為全球溫室氣體排放的最主要來源,而核電廠自身卻沒有溫室氣體排放,目前的核電生產已避免了全球電力生產中約8%的CO2排放量。至於對土地、水資源、人口等等的影響,相對講也是比較小的。

事故時的環境影響 指核電廠處於偏離正常運行的事故工況或出現嚴重堆芯損壞的嚴重事故時的環境影響。一旦出現這些情況,有可能向環境釋放比較大量的放射性物質,從而可能對環境和公眾健康產生較大影響。

三里島核電廠事故與車諾比核電廠事故 世界上已發生兩起嚴重的核電廠事故:1979年3月的美國三里島核電廠事故和1986年4月的前蘇聯車諾比核電廠事故。三里島事故雖造成嚴重堆芯損壞,但向環境釋放的放射性物質不多,也未對周圍公眾產生明顯的輻射影響。車諾比事故中有大量放射性物質釋放到環境,並造成了30人急性死亡(其中28人死於高水平的急性照射),另有134人受到嚴重的輻射損傷。對廣大公眾,除觀察到兒童甲狀腺癌的發病率有所增加外,未觀察到其他癌症發病率的增加。

各種能源系統事故後果比較 表中列出了1976~1992年間主要能源系統每生產1吉瓦·年(1GW.a)電能發生的急性死亡的平均人數。可以看出,核能嚴重事故造成的急性死亡的人數最低,這在一定程度上說明核能相對是安全的。而且,應注意到已發生的車諾比事故出現於前蘇聯的石墨水堆,而且該堆也沒有安全殼(中國運行和在建的核電廠為壓水堆或重水堆,且均有安全殼)。現在還正在開發設計發生嚴重事故可能性更小的先進核電廠,可以相信,核電廠的安全是有保證的。

急性死亡人數(1970~1992年)

| 事 件 | 死 亡 人 數 | 每GW·a電能平均 死亡人數 | ||

| 范 圍 | 總 數 | |||

| 煤① 石油 天然氣 液化丙烷氣 水力 核能 | 133 295 88 77 13 1 | 5~434 5~500 5~425 5~100 10~2500 31 | 6418 10273 1200 2292 4015 31 | 0.32 0.36 0.09 3.1 0.8 0.01 |

①若將涉及5人以下死亡人數的事故計算在內,總數將增高到約10倍。