物質文化

校園文化建設

校園文化建設完善的校園設施將為師生員工開展豐富多彩的寓教於文、寓教於樂的教育活動提供重要的陣地,使師生員工教有其所、學有其所、樂有其所,在求知、求美、求樂中受到潛移默化的啟迪和教育。

完善的設施、合理的布局、各具特色的建築和場所,將使人心曠神怡、賞心悅目,將有助於陶冶校園人的情操,將塑造校園人的美好心靈,將激發校園人的開拓進取精神,將約束校園人的不良風氣和行為,將促進校園人的身心健康發展。

精神文化

爭當文明使者

爭當文明使者校園精神文化建設是校園文化建設的核心內容,也是校園文化的最高層次。它主要包括校園歷史傳統和被全體師生員工認同的共同文化觀念、價值觀念、生活觀念等意識形態,是一個學校本質、個性、精神面貌的集中反映。校園精神文化又被稱為“學校精神”,並具體體現在校風、教風、學風、班風和學校人際關係上。

校風建設

校風建設實際上就是校園精神的塑造,校風作為構成教育環境的獨特的因素,體現著一個學校的精神風貌。在校風體現形式上,校風主要表現在校訓、校歌、校徽和校旗上。好的校風具有深刻“強制性”的感染力,使不符合環境氣氛要求的心理和行為時刻感受到一種無形的壓力,使每一位校園人的集體感受日趨鞏固和擴展,形成集體成員心理特性最協調的心理相容狀態;好的校風具有對學校成員內在動力的激發作用,催人奮進;好的校風對學校成員的心理發展具有保護作用,對不良的心理傾向和行為具有強大的抵禦力量,有效地排除各種不良心理和行為的侵蝕和干擾。

教風建設

教風是教師在長期教育實踐活動中形成的教育教學的特點、作風和風格,是教師道德品質、文化知識水平、教育理論、技能等素質的綜合表現。要抓好校風建設首先必須抓好教風建設(包括工作作風建設),因為學校是育人的場所,是人才的搖籃,而教師是人才的培養者,理應在“三育人”(即管理育人、教書育人、服務育人)的過程中發揮主力軍的作用,只有在幹部職工中樹立起實事求是、艱苦奮鬥、勤政廉政、團結協作、高效嚴謹、服務周到、細心耐心的工作作風和在教師中樹立起為人師表、教書育人、治學嚴謹、認真負責、耐心細緻、開拓進取的教風,才能引導和促進勤奮學習、積極向上、嚴謹求實、尊師重教、遵紀守法、舉止文明的優良學風的形成。總之,沒有良好的工作作風和教風就難以形成良好的學風。

學風建設

學風是指學生集體在學習過程中表現出來的治學態度和方法,是學生在長期學習過程中形成的學習習慣、生活習慣、衛生習慣、行為習慣等方面的表現。優良學風像校風、教風一樣,對學校教育教學質量的提高,對學生人格品質的發展和完善,對培養學生成為德、智、體、美、勞全面發展的接班人,都有重要意義。

人際關係

學校人際關係包括學校領導之間的關係、學校領導與教職工之間的關係、教師之間的關係、教師與學生之間的關係、學生與學生之間的關係。良好的學校人際關係有助於廣大師生員工達到密切合作,形成一個團結統一的集體,更好的發揮整體效應。

制度文化

校園制度文化作為校園文化的內在機制,包括學校的傳統、儀式和規章制度,是維繫學校正常秩序必不可少的保障機制,是校園文化建設的保障系統。“沒有規矩,不成方圓”,只有建立起完整的規章制度、規範了師生的行為,才有可能建立起良好的校風,才能保證校園各方面工作和活動的開展與落實。但僅有完整的規章制度是遠遠不夠的,還必須有負責將各項規章制度予以執行和落實的組織機構和隊伍,因此,還必須加強相應的組織機構建設和隊伍建設。也就是說,制度文化建設實際上包括制度建設、組織機構建設和隊伍建設三個方面,組織機構建設和隊伍建設是確保制度建設落到實處,並使其真正起到規範校園人言行的關鍵環節,校園文化組織機構的健全和完善,校園文化隊伍的勤奮與能幹,對正常開展校園文化活動,加強校園文化建設,具有十分重要的、決定性的作用。

重要性

校園文化建設

校園文化建設2.校園文化建設可以極大提升學校的文化品位。古人云,“近朱者赤,近墨者黑。”有位哲人也曾說過:“對學生真正有價值的東西,是他周圍的環境”。學校的校容校貌,表現出一個學校整體精神的價值取向,是具有強大引導功能的教育資源。校園文化作為一種環境教育力量,對學生的健康成長有著巨大的影響。校園文化建設的終極目標就在於創建一種氛圍,以陶冶學生的情操,構築健康的人格,全面提高學生素質。因此,要加強校園文化建設,發揮學校師生在校園文化建設中的主體作用,構築全員共建的校園文化體系。要樹立校園文化全員共建意識,上至學校領導、下至每個師生員工都要重視、參與校園文化建設。校園文化在高校實現培養目標過程中的重要作用決定著它不是單靠學校內部某一部門努力就能收到應有效果,它與學校各方面工作都有關係。

3.校園文化是一所學校綜合實力的反映。校園文化建設包括學校物質文化建設、精神文化建設和制度文化建設,這三個方面建設的全面、協調的發展,將為學校樹立起完整的文化形象。校園文化是一所學校綜合實力的反映,校園文化的核心競爭力主要表現在文化的凝聚力和創造力,優秀的校園文化能賦予師生獨立的人格、獨立的精神,激勵師生不斷反思、不斷超越。

方案

改造

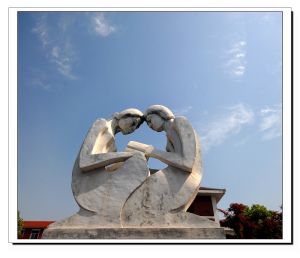

校園塑像

校園塑像校園是每個孩子學習生活的地方,是他們成長的搖籃,也是實現他們理想,放飛夢想的地方!對於每一位學生來說,良好的校園環境給他們帶來的是溫馨、舒適的學習和生活狀態。你可以想像一下,那種漫步林蔭大道,與同學們一起端坐在草地上,仰望蒼天,激揚文字那種豪邁之情;走進古香古色而又富有現代氣息的圖書館內,那種寧謐、神聖的氛圍讓你融入到書海的世界裡,享受那五千年的人文情懷;一方池塘,芬芳的花香,讓我們感受那花園般的清新。對校園文化進行改造就是對校園的整體布局進行調整,以及對校園環境進行升華,讓學子們有著更好的學習生活環境。

宣傳

校園文化作為一種文化形態,它所包含的內容是十分廣泛的,它通過豐富多彩的內容和各種各樣的形式對學生價值觀念、道德情操、思想內涵和行為模式的形成和發展起著較深的影響。校園文化多種多樣,其主要形式:一是宣傳教育,即以形勢政策、愛國主義主鏇律教育為主要內容的各種報告、講座、媒體宣傳等。二是各種文化活動,即知識講座、辯論賽、講演賽、各種徵文比賽、讀書工程、體育節、學術講座等等。三是社會實踐,即社會調查、社會服務等。四是社團活動,既有大學生根據興趣愛好自願組成的社團組織,在學校有關部門指導下開展活動。五是社區文化活動,即以社區為單位組織的各種文化活動,包括宿舍文化活動等。六是心理諮詢,即心理測試、心理諮詢等。校園文化的推行除了對內加強宣傳,也要加強對外的宣傳方式,這樣才能達到將校園文化的精神傳遞到每個人的腦海里。

分類

顯性文化

顯性文化包括了校園的物質環境,如校園場地布置、校園活動儀式等。

1、校園建築具有德育價值:學生在不會“說話”的校園建築里學習、活動,不知不覺地接受著道德教育。

2、校園儀式具有德育價值:如升旗、入團(隊)宣誓、運動會入場等學校儀式,既是學校教育的一個組成部分,同時也蘊涵著十分豐富的德育價值。

隱性文化

隱性文化包括校風、班風、人際關係等。

1、對學生影響最大的是校園人際環境。

班級是學生精神成長的搖籃。班級中的人際關係,會影響每一位學生的成長。

建立友愛、信賴、關心、負責、和諧的校園人際關係,就是最有德育價值的校園隱性文化。

2、豐富校園的精神生活,“使每一個人都能找到發揮、表現和確立自己力量和創造才能的場所。——蘇霍姆林斯基

3、校園文化建設的一個重要載體是“書香校園”,通過開展讀書活動,鼓勵學生讀好書,在閱讀生動感人、充滿人性美的道德文選或文學作品中,激發對真善美之情以及對假醜惡的憎恨感。

從學校德育的對象來進行劃分,可以將學校文化分成教師文化、學生文化等

學生文化

1、尊重學生權利。學生文化是學生孕育理想信念的搖籃。

2、尊重學生需要。關注學生、兒童的生存環境,促進學生的成長,實現人的發展的教育目的。

理念

校園建設規劃的理念創新主要包括規劃理念的轉變,規劃立足點的轉變,投入觀念的轉變以及功能分區理念的轉變等內容。在模式轉化的過程中,十分明顯地產生出兩個“社會化”,即一是部分校園職能的社會化,二是校園內的後勤服務體系的社會化。這樣,與之相應,校園建設規劃的理念也發生了變化:不再搞“校中校”的規劃與設計,而是要從校園總體發展的角度來考慮生活區、後勤區的規劃與設計;同時,還要從學校與所在城市兩者的發展高度,從結構最佳化與功能分區的角度來考慮建設規劃。

以往,在實際的建設規劃中,人們往往強調如何保持和體現出某種設計的流派風格,而如今,從科學發展觀出發,我們則應該在繼承傳統建築風格和校園原有風格的同時,著重強調如何體現出學校的發展目標和辦學特色、教育與教學目標、學科建設規劃和學校事業發展規劃等諸多元素與環節。應該說,這是一個建設規劃立足點的轉變問題。具體來說,大學校園及其建築的品質,不僅要體現出特定的地域性、歷史性、文化性、藝術性等氛圍,而且它還要體現出人才培養的最佳化環境。這些體現即是校園規劃建設理念的創新。同時,在校園規劃與建設中,我們還應具有對內、對外的開放意識,突出公眾參與理念、特色理念以及人文關懷理念,突出大學的辦學特色和辦學理念。

措施

1.加強物質文化建設,美化校園環境。

如校園布局、建築裝飾、教學設施、環境衛生等。物質文化的建設及管理直接地反映出學校的辦學水平。因此,校園文化建設應從以創建優美校園為主要內容的物質文化入手。

2.加強制度文化建設,強化管理機制。

學校的規章制度要體現三個特點:一是全。規章制度應該是全方位的,做到事事有章可循,如行政管理制度、德育管理制度、教學管理制度、總務管理制度、內部體制管理制度等;二是細。內容具體明確,操作性強;三是嚴。紀律嚴明,賞罰分明。

3.加強課餘文化建設,豐富校園生活。

校園文化的載體主要是各種各樣的集體活動。如果課業和正規活動擠占時間太多,學生就會感到校園生活單調泛味,並可能形成熱衷於某些有害活動的潛流。因此,學校應適度地開展一些豐富多彩的課外活動。

4.加強輿論文化建設,形成優良校風。

首先是加強政治思想學習,注重養成教育。通過校會、晨會、級會、班會,組織學生認真學習政治檔案、法規制度、道德修養等文章,提高學生的思想認識水平及明辨是非的能力,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,養成良好的道德行為習慣。

其次,要加強“愛校”教育,培養母校意識。向學生講述學校光輝的歷史,成立校史展覽室,設計校旗校徽,製作校歌,統一校服,提高學校在學生心目中的地位,使學生自然生髮出強烈的榮譽感、自豪感、熱愛母校的情感,從而產生凝聚力,形成學校精神。

第三、確定共同的奮鬥目標。學校根據社會發展趨勢及自己的實際情況、辦學特點,提出校訓和奮鬥目標。各班相應地制定班級奮鬥目標,直至幫助學校制定個人奮鬥目標。並開展“爭先創優”活動,爭先進個人、先進集體、先進學校,創優秀品質、優異成績、優美環境。在全校形成一股比、學、趕、幫的熱潮。

第四、強化學校“三風”建設。學校“三風”即領導的作風、教師的教風、學生的學風。首先,領導作風是關鍵,學校領導要加強修養,提高自身素質,在學校的各項工作以及執行各項規章制度中發揮好帶頭作用。其次,要狠抓教師在學生中的表率作用。要求教師從精神風貌、道德修養、工作作風、學識水平到儀表風度、言談舉止、生活起居都應起到為人師表的作用。

第五、開展各種有益的健康的活動。如學雷鋒活動、演講比賽、創建活動等,以培養正確的輿論。

第六、清除校園文化垃圾,淨化校園空氣。禁止傳閱不健康的書報雜誌,禁止學唱不健康的歌曲,清理課桌、書本文具盒上的不健康的圖畫及語言文字,消除消極文化的影響。

第七、針對傾向性問題或熱點文化,舉辦專題講座、主題班會、辨論會,澄清模糊認識,糾正錯誤觀點,引導正確輿論。

第八、抓好宣傳陣地。充分發揮廣播室、黑板報、閱報欄、宣傳櫥窗、

圖書閱覽室、名人名言警示牌的作用,大張旗鼓地表揚好人好事,同時批評錯誤的思想行為,抑制歪風邪氣,樹立正確輿論。通過以上種種辦法,使整個學校到處充滿著正確的輿論氣氛,從而促進優良校風的形成。

5.創造和諧人際關係,最佳化人際環境。

從某種意義上講,人際關係是一種高級形式的校園文化。良好的人際關係不僅可以使學生全身心地投入學習,促進學生奮發向上,健康成長,還可以形成良好的集體意識。良好的集體意識是一種向上的群體規範,是對學生思想品德的一種無形的巨大的力量。