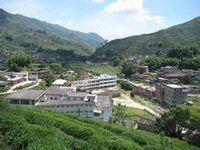

福建省泉州市安溪縣虎邱鎮林東村

林東村

林東村尖 頂 在門前尖山北坡。該地山丘尖聳,故稱尖頂。包括上尖、中尖、下尖。山崎。

山東省煙臺市海陽市郭城鎮林東村

基本概況

海陽市郭城鎮林東村,現有76戶,220人口,位於海陽市北部山區,屬於山村,村共有黨員14人,村兩委班子成員3人,均國中以上文化程度,兩委班子健全。全村耕地總面積500畝,主要以種植果樹糧食為主,其中果園100畝,糧田面積400畝,村集體資產淨值8.2萬元,集體可支配財力6800元,集體年經營性收入3.1萬元,村裡有林果等可開發利用資源,糧食、果業是農民收入的主要來源。2006年,農民人均收入2400元。

明朝末年,建村于山谷。因建村處煙霞繚繞,故命村名煙霞,後演變為院下。另一說,清朝初年,于姓由郭城村遷居此地定居,因林寺山東有一座大型寺院,本村居其下方,遂命名為院下村。1954年,張姓20世祖張進山由萊西縣東南閣村遷至本村,後劉姓由掖縣遷來。1981年,因村名與留格莊公社的院下村重名,且位於林寺山東,故改名為林東村。 林東村位於海陽市北部,地處東經121°08′,北緯37°01′。東鄰柳樹村,西南靠山角村,南接上十字夼村,西北毗北朱村。西部為林寺山。隸屬郭城鎮。距市政府駐地39公里。 全村轄區面積約2平方公里,其中耕地面積34.7公頃,其餘為山林。適宜種植的農作物主要有小麥、玉米、花生、大豆、蘋果、板栗等。 2002年,全村有82戶,240口人。有於、張、劉3姓,均為漢族。

大事記

1941年3月本村解放。1974年村投資1.7萬元,建起10間校舍。

1982年村投資2萬元,全村用上電網供電。

1983年實行家庭聯產承包責任制。

1986年村投資3.2萬元,建起村前大口井。

1989年修村鎮路3.5公里。 同年挖前溝大型池塘1個,修攔河閘3處。

經濟發展

第一產業1955年,糧食畝產只有100公斤,總產2.2萬公斤。1983年,糧食畝產達到200公斤,總產4.5萬公斤。2002年,糧食畝產388公斤,總產達到11.3萬公斤。 20世紀90年代後,發揮山多地廣的優勢,大力發展水果、乾雜果。2000年,全村果品總收入達到8萬元。 改革開放以來,牛、羊、豬、雞等養殖發展迅速。2000年,畜牧養殖業收入達到6萬元。 2002年,全村第一產業總收入230萬元,其中農業200萬元,林業20萬元,畜牧養殖業10萬元。第二、三產業建國初期,本村沒有工業項目。改革開放後,第二、三產業得到發展。2002年,第二、三產業從業人員達到30人,收入39萬元,其中工業10萬元,運輸業29萬元。

社會進步

文教科技解放前,很少有人能讀得起書。改革開放後,教育事業得到發展,教育質量逐步提高。自建國至2002年,全村共考取大中專院校的學生10名。人民生活解放前,人均糧食不足百公斤,大都過著半糧半糠菜的生活,要飯的就有十多戶。解放後,農民的生活水平逐步提高。1983年,實行家庭聯產承包責任制,人均糧食達到200公斤,解決了溫飽。2002年,人均糧食400公斤,人均存款餘額2000元,全村有運輸汽車3輛,拖拉機4台,三輪車10多輛,機車20多輛,電話50部、彩電74台、冰櫃20台。戶戶吃上了自來水。

村莊建設解放前,居民住房全是草房,人均住房面積不足10平方米。建國後,住房條件逐步改善,舊房逐年翻新為瓦房。2002年,人均居住面積達到15平方米。