景區介紹

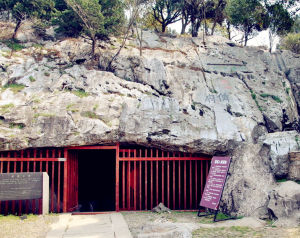

林屋洞

林屋洞林屋洞林屋洞是一個石灰岩溶洞,產生於石灰紀,深入山體內部,屬於腹洞,洞內岩壁光滑,石頭圓潤,水淺清澈。因為有水,特別夢幻,林屋洞實際上是水洞,每日的出水量在300立方米左右。

洞內有平橋四座,汀步兩處。橋下都是天然的溝壑,經過探測,淤泥底下還有兩丈多深。林屋洞是一座由大自然精心構築的地下宮殿,在裡面可以看到被地下水溶蝕成的洞壁基岩水蝕石景;在滲流水作用下所形成的次生性化學沉積石景;在水體、崩塌等物理因素作用下所形成的物理堆積石景。

洞內獨立的象形石非常多,有個區域簡直像個小迷宮,時而需要側身或俯身通過,趣味十足。據說林屋洞的形成時間距今約3億年左右,洞齡至少也有2.5億年了,並且至今還在發育之中,所以它是研究太湖流域地質科學的重要活材料。

出洞後登山,如果是在傍晚,可以看到西山著名古十景之一“林屋晚煙”。每年2月底至3月初“太湖西山梅花節”都會在林屋洞開展,“林屋梅海”已成為全國最大的賞梅及梅文化活動基地。

景區特點

一是石芽多

林屋洞

林屋洞二是石塹多

石塹是溶洞底板上的溝槽。狀若戰壕。它的特點是深度大於寬度。石塹或直或曲,或長或短,深淺不一,變化多端。《五行》書稱石塹為地脈,它連通地下暗河,源遠流長,終年不涸。

三是象形石多

在溶洞岩石底部有許多口子朝上敞開的窩穴,名叫坑臼。一個較大的坑臼連著一個較小的透洞,上部如灶台,下部是灶堂。道教把它神化了一番,叫它仙人灶。

林屋洞

林屋洞它的斷面水平寬度大於垂直高度。天溝長約20多米,在溝體上伴有起伏多變的石紋且有龍的形象,道教稱它為神龍。

四是泉水多

林屋洞實際上是水洞,每日的出水量在300立方米左右。每天要排水,否則就無法進洞參觀。洞內無形的泉眼許許多多,有形的泉眼有兩個——乳泉和紫隱泉。乳泉之水白如乳汁,俗稱奶奶泉。它的特點是雨季水多,激烈奔放,狀如瀑布;旱季水少,輕柔徐緩,形似細線。紫隱泉水源充沛,終年不斷。

五是倒影多

水隨洞流,洞因水活,碧水倒影映照其間。虛實相見,妙趣橫生。

六是橋樑多

洞內有平橋四座,汀步兩處。橋下都是天然的溝壑,經過探測,淤泥底下還有兩丈多深。考慮到安全因素,才未將液泥挖盡,所以現在只能給人以一個臨波之感。

形成條件

林屋洞

林屋洞第二是林屋山下有許多裂隙,為地下水流動、地表水滲透提供了通道。林屋洞的洞腔近於東西走向,這是由於水沿著石灰岩近於東西走向裂隙溶蝕的結果。

第三是林屋山位於多水地區。二億年前這裡是海,後來岩線東移,這裡是太湖。

林屋山,山裡有洞,洞中有山,洞中有洞,大洞套小洞,洞洞相通。洞外廣闊天地,洞內別有乾坤。冬季,洞外天寒地凍,洞內溫暖如春;夏季,洞外驕陽似火,洞內清涼溫潤。真是冬暖夏涼。