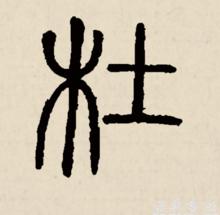

字源演變

“杜”,形聲字,從木,土聲。“木”是樹木的總稱,“土”是聲旁,亦表義。

![杜[漢語漢字]](/img/c/098/wZwpmL2ADO1kzMyMTN2IDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLzUzL3MzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg) 杜[漢語漢字] 杜[漢語漢字] |

| 甲骨文、金文、 小篆、漢隸、楷書“杜” |

“杜”的甲骨文字形是“土”在左,“木”在右。發展到金文後,開始變為“木”在左,“土”在右的字形,且“土”形部分變化較大,更為線條化。發展到小篆時,其字形基本承續金文,但更加整齊、規範了。隸變則把左邊的“木”形部分簡化了,變成了現代的標準化“杜”字形。楷書的“杜”則是上下左右,更為對稱的調整。

古籍解釋

說文解字

甘棠也。從木土聲。徒古切。

康熙字典

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》 並動五切,音。《說文》:甘棠也。牡曰棠,牝曰杜。樊光曰:赤者為杜,白者為棠。《陸璣·草木疏》:赤棠,子澀而酢,無味。木理韌,可作弓乾。與《說文》不同。

又塞也。《書·費誓》:杜乃擭。《周禮·夏官·大司馬》:犯令凌政則杜之。

又《爾雅·釋草》:杜榮。《注》似茅,皮可為索。

又香草名。《屈原·九歌》:采芳洲兮杜若。又繚之兮杜蘅。

又《方言》:東齊謂根為杜。

又澀也。

又《本草》:杜仲,藥名。

又《博雅·釋蟲》:杜伯,蠍也。

又姓。《廣韻》:本帝堯劉累之後。出京兆、濮陽、襄陽三望。

又《集韻》:董五切,音睹。姓也。楚有杜敖。

又《類篇》:同都切,音徒。亦姓也。晉有杜蒯。

![杜[漢語漢字]](/img/2/9db/wZwpmL1UTMwETNyMDO4EDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLzgzL2IzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg) 杜[漢語漢字] 杜[漢語漢字] | ![杜[漢語漢字]](/img/f/9d3/wZwpmLyYDNxYDM0EjN1ATN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLxYzLyMzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg) 杜[漢語漢字] 杜[漢語漢字] |

| 《說文解字》“杜” | 《康熙字典》“杜” |

詳細釋義

| 詞性 | 釋義 | 英譯 | 例句 | 例詞 |

| 名 | 杜梨,棠梨,一種木本植物 | birch-leaf pear | 《齊民要術》:杜樹大者插五枝。 | 杜樹 |

| 一種香草 | 《邢疏》:杜,香草也,一名杜,一名土鹵。 | |||

| (Dù)姓 | ||||

| 動 | 堵塞 | Stop | 《周禮·大司馬》:犯令陵政則杜之。 | 杜耳惡聞;杜禁 |

| 關門,封閉 | close | 《周禮·夏官·大司馬》:犯令陵政則杜之。 | 杜口;杜門晦跡 | |

| 衝擊 | impact | 《管子·度地》:杜曲則搗毀,杜曲激則躍。 |

詳細釋義來源:

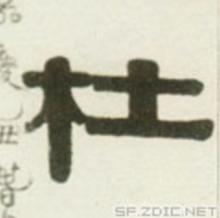

字形書法

字形對比

![杜[漢語漢字]](/img/0/a49/wZwpmL4EzNzgTN0ATM5IDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLwEzL0YzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg) 杜[漢語漢字] 杜[漢語漢字] |

| “杜”字形對比 |

書寫演示

![杜[漢語漢字]](/img/c/cc3/wZwpmL3EDM0gTOwcjNxIDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL3YzL2AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg) 杜[漢語漢字] 杜[漢語漢字] |

| “杜”字形對比 |

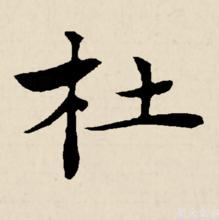

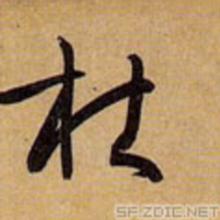

書法欣賞

篆書 篆書 |  隸書 隸書 |  楷書 楷書 |  行書 行書 |  草書 草書 |

| 篆體“杜” | 隸書“杜” | 楷書“杜” | 行書“杜” | 草書“杜” |

字形對比、書寫演示參考資料: 書法欣賞參考資料:

音韻匯集

| 字頭 | 小韻 | 聲符 | 反切 | 聲母 | 韻母 | 韻目韻部 | 聲調 | |

| 上古音系 | 杜 | 杜 | 土 | 魚 | ||||

| 廣韻 | 杜 | 杜 | 徒古 | 定 | 模 | 姥 | 上聲 | |

| 中原音韻 | 杜 | 杜 | 端 | 魚模合 | 魚模 | 去聲 | ||

| 洪武正韻 | 杜 | 杜 | 徒古 | 三薺 | 五姥 模 | 上聲 | ||

| 分韻撮要 | 杜 | 度 | 端 | 孤 | 第十二孤古故 | 陽去 |

音韻匯集參考資料來源:

![杜[漢語漢字] 杜[漢語漢字]](/img/7/e4f/nBnauM3X2czM2MDN2ETO1ATN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLxkzL4MzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)