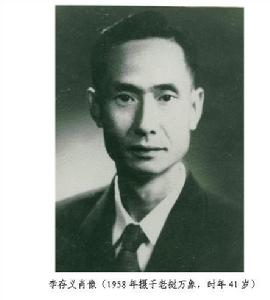

簡介

李存義是家中長子,自幼聰明,為人豪爽。由於其祖父李承宗是清朝武庠生,喜歡舞槍弄棒、常給兒孫講述古代英雄人物故事,這對少年李存義確立“從軍報國,馳騁疆場”思想有很大影響。同時,由於李存義少年時代家境寬裕,父親李華廷又常年奔波越南、寮國等地經商,無力過多顧及兒女教育,祖父、祖母的溺愛養成了李存義揮霍好賭、固執任性毛病。

生平

抗日戰士李存義

抗日戰士李存義1931年夏天,不滿15歲的李存義在迤薩國小畢業後,到昆明繼續求學。此時,父 親在昆明的“光華昌”商號生意興隆,但父親經商大半輩子,飽嘗了馬幫商人的萬苦千辛,不想再讓孩子走他的老路,也不願讓孩子以軍、警為業。希望李存義讀完中學後上大學,將來謀一份體面的職業。可是,李存義不聽父親的叮囑,趁父親在寮國川壙鞭長莫及,考入雲南省警察學校,畢業後留在昆明當警察。

做了警察,他依然舊習不改,時常到“光華昌”商號找賬房去“借”錢揮霍、賭博,欠下不少債務。

父親本來就不讓他當兵當警察。他做了警察後還不自我檢點,這讓父親很失望。父親從寮國到昆明後得知他的所作所為,大為惱火,一氣之下,在雲南日報刊載聲明,與他“脫離家庭父子關係”。此事,曾作為迤薩的頭號新聞,流傳了幾十年。

1936年,19歲的李存義花錢買了一份“軍官”證,考入滇軍“軍官訓練團炮兵科”,學習專業炮兵軍事知識。畢業安置時,他的假身份被查出,即被校方除名。

雖然,他的軍官夢破滅了,但卻系統地學到了過硬的軍事技術,結識了一批滇軍中的中、下級軍官,為他日後的發展打下了基礎。

正當他被校方除名,又無臉面回警察局時,恰逢“南京憲兵學校”到昆明招生,他以優異成績考入該校。

父親與他斷絕“父子關係”後,返回寮國去了,並交代商號不再讓他以任何藉口“借”支費用,他連去南京就讀的車船費都沒有,也不好意思再去商號“借”錢。後來,商號聽說了他的情況,偷偷“借”了點錢給他,但不多。只夠食宿費,不夠車船費。無奈之下,他只得步行到南京學習。

南京憲兵學校訓練尚未畢業,日軍圍攻南京,李存義隨學生兵被整編參加了南京保衛戰。1937年12月13日南京淪陷後,他所在部隊被擊散,日軍到處搜捕中國軍民,他和幾個學生兵四處躲藏,幸免於難。最後,逃出南京,到了武漢。

正當李存義在武漢舉目無親,走投無路時,1938年元旦,滇軍六十軍北上抗日到達武漢,李存義找到在滇軍“軍官訓練團”時的舊友,要求一道北上抗日。軍方根據他的學識,編入一八四師炮兵營,奔赴山東台兒莊,投身到抗日戰爭的一線戰場。

1940年秋天,為了防備日軍從越南進攻中國,加強雲南防務,滇軍奉命從武漢撤回,李存義隨軍駐防雲南蒙自新安所。此時,他從軍不過三年,卻已身經許多大戰惡戰,參加了南京保衛戰、台兒莊大戰、武漢保衛戰等重大戰役。並且,從一個士兵、班長、排長,晉升為炮兵營中尉副營長。時年他才23歲。

1942年5月,父親李華廷從寮國回到迤薩,因事趕往昆明,在昆明住了幾天就感染鼠疫,三天后病故昆明。

李存義收到父親病故噩耗,旋即到昆裝殮父親,並利用滇軍中的朋友關係,將父親靈柩火車運到建水,由建水人力抬回阿巴村安葬。

父親突然病故,對家庭是一個沉重的打擊。四個弟弟還在讀書,母親、妻女需人侍養,辦完父親喪事後,李存義只好辭去軍職,回迤薩主持家務。重操父親趕馬幫走煙幫下壩子的舊業。

1947年,李存義不惜典當家中大部分田地和迤薩西門街商鋪、住宅,以及阿巴部分房產,籌得6000銀元作資本,組織了一隊馬幫,期望走煙幫大賺一把。不料,他帶著17歲的四弟李存忠進入寮國地界後,遭到法國殖民軍的伏擊,人員被打散,馬匹、錢財被搶劫一空,血本無歸。

人員打散後,四弟隨幫工逃入勐臘地界而回國,李存義則慌亂中隻身逃到寮國芒賽。在芒賽穩定下來後,想到家中田地、房產典當一空,無顏面對家人,便僑居芒賽,娶一寮國女為妻。開了個小米店維持生計。後來,又遷到芒賽城外芒條村居住。

1970年夏天的一個上午,李存義突感肚子疼痛,繼而疼痛不止。由於當地缺醫少藥,下午便暴病而逝。

李存義病逝時,長子15歲,次子11歲,三子8歲,無力安葬父親,是芒賽華僑理事會和紅河縣籍華僑出資出力為其打碑造墓,葬於芒賽第二條公路5公里處公路邊。