後堡抗日紀念堂

中國攝影家協會會員、新華社簽約攝影師李奎懋撰文並攝影

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂浙江省紹興市越城區東湖鎮後堡村的戚里江北岸有個胡家祠堂,建立在清乾隆年間。1941年紹興被日軍占領後,中共紹興工委書記馬青創建的中共在紹興的第一支敵後抗日武裝---------皋北抗日自衛隊,就駐紮在胡家祠堂內,為後堡村留下光榮的記憶。

原來1941年4月17日紹興淪陷時,國民政府紹興縣縣長鄧訒在突圍時犧牲,由原縣府秘書、中共地下黨員劉民代理縣長。他領導紹興縣政府遷往富盛、平水、稽東裘村等地繼續抗日,並組建紹興抗日縣大隊。劉明按照中共關於抗日戰爭的指示與馬青密切配合,派共產黨員施竟成任皋埠區區長,並創建皋北辦事處。辦事處主任是楊浩友,楊浩友是中共黨員,接受馬青直接領導,馬青選派的皋北抗日自衛隊隊長是朱鐵群,來自皖南新四軍教導隊,曾是復旦大學高材生,中共黨員。指導員葉向陽是新昌抗日政工隊隊長,中共黨員,隊員是馬青到各地黨組織選拔的中共黨員和黨的積極分子。為此皋北抗日自衛隊是共產黨領導的抗日隊伍,由於當時形勢的需要,暫時沒有亮出共產黨的牌子。

皋北抗日自衛隊堅決執行共產黨對武裝部隊既是戰鬥隊又是工作隊、生產隊的指示,除了訓練、戰鬥外還積極幫助老百姓生產。部隊戰士在經費困難,每天只吃二頓飯情況下,不向後堡人要錢要糧,不拿民眾一針一線,對百姓生活秋毫無犯,在民眾中有極好口碑,百姓視為子弟兵,是我黨、我軍在紹興地區播下的第一塊軍民魚水情火種的寶地。1941年9月9日,日軍駐陶堰的特工小隊偷襲後堡村,妄想一舉消滅在萌芽狀態下的抗日武裝。我方指戰員英勇奮戰,打響了紹興地區我黨抗擊日寇第一槍。在敵強我弱形勢下,指戰員頑強戰鬥,在後堡鄉親捨命掩護下,我部突出重圍。後堡人民奮勇護軍,出現臨危報警、門後藏乾,灶底匿兵,廟宇藏彈----------等等阿慶嫂式人和事。

從此,我黨在紹興的抗日武裝如燎原之火愈燒愈旺。在馬青領導下轉戰紹興、諸暨、上虞、餘姚,最後上了四明山,發展成為浩浩蕩蕩的浙東人民解放軍。解放了天台、紹興,融入了南下解放大軍、完成解放浙江等南邊數省的戰鬥任務。所以說在後堡駐紮的皋北抗日自衛隊是我黨在紹興的武裝火種,後堡在紹興軍史、黨史、國史上應有其不可磨滅的地位。

後堡抗日紀念堂座落在紹興市越城區東湖鎮後堡村戚里江北岸,是在原胡家祠堂建築物基礎上修茸而成。三間二進加前庭後院。遵循文物保護原則修舊如舊,除木材更新換舊外,石柱、磚瓦、地板凡可用的材料仍用原有舊物,總建築面積約400平方米。

後堡抗日紀念堂,最早命名是在2000年4月,由中共紹興縣縣委副書記李杏芬與原皋北抗日自衛隊副指導員王光生在後進修復典禮上宣布。

現在的布展按著突出社會主義核心價值觀體系,做到史料真實、內容全面、重點突出、布局大氣的原則進行安排。市黨史研究室副主任趙玲華為紀念堂撰寫了全部說明文稿,做到材料正確,觀點明朗,文筆簡樸,圖文配合,雅俗共賞,是一部可讀性強的文獻資料。現按紀念堂地形順序一一介紹

一、大門外牆:

1、 大門正上方是一塊後堡抗日紀念堂門匾,匾額材質用金屬鐫刻焊接而成,黑底金字壯嚴肅穆。2011年9月9日越城區委書記章長勝、紹興市委宣傳部副部長俞國娟為後堡抗日紀念堂隆重揭匾。一時間禮花飄揚掌聲雷動,情景定格在後堡人民心坎上。

當時門匾上 “後堡抗日紀念堂”幾個大字由誰執筆?一時成了當地民眾議論中心,推薦了幾位書法家,經反覆議論最後還是決定徐志賢題寫,原因徐志賢是省、市書法家協會會員,擔任著好幾個書畫組織的領導,徐志賢是浙江省書法家協會會員、紹興市書法家辦公室專職管理幹部、紹興三陰書畫院院長,寫得一手好字,更使後堡人津津樂道的他是當年的紹興縣民政局黨組副書記,是他第一個代表紹興縣人民政府來後堡調研胡家祠堂的歷史和現狀,是他具體向紹興縣領導匯報併力主修復胡家祠堂,最後縣裡決定由他負責設計、監督胡家祠堂後進的修復工作,並建立抗日紀念堂,為全面修復打好了基礎。否則破爛不堪的後進,不可能拖到2011年的,紹興縣民政局和徐志賢功不可沒。他又是紹興市新四軍研究會會員,而紹興市新四軍研究會是後堡胡家祠堂的現狀發現者、歷史發掘者,因此一致認為寫匾額的人非他莫屬。

2、大門前樹著一對旗桿石,上面有兩面直立大旗,左面大旗上書“皋北抗日自衛隊駐地”,點明了這座建築物的歷史意義;右面大旗上書“後堡抗日紀念堂”,說明了今天這座建築物的作用。旗桿石原是胡家祖上經過科舉考試得過功名的象徵,但它為抗日作過重要貢獻。原來當年日軍偷襲後堡,沿戚里江北岸進犯,準備通過戚里橋直達胡家祠堂。隊長朱鐵群接到民眾報警,立即組織部隊轉移,自己就在祠堂門口,以旗桿石為掩體,開槍阻擊敵人。日寇受阻不敢前進,就在橋頭駕起重機槍,瘋狂掃射朱鐵群,正因為這塊旗桿石保護了朱鐵群,贏得了寶貴的時間,使祠堂內的戰士全部突圍。此石在文革時被認定是封建遺物毀壞後不知去向, 2010年工程隊特地從外地購置設立,以致紀念。

3、門匾下有四塊錚亮的銅牌,分別是紹興市愛國主義教育基地、越城區德育基地、紹興市一中分校愛國主義教育基地、東湖鎮中心國小愛國主義教育基地,點明了這座紀念堂在革命傳統教育陣地上的地位和作用。

4、再下面是由紹藉著名書法家郭子美按當年自衛隊隊長朱鐵群在後堡橋洞書寫的抗日標語內容,重寫“衝過錢江,誓復失地”八個大字,由石工用花崗石雕刻,鑲嵌在紀念堂大門正面牆壁上。這句標語原文是“衝過錢塘江,收復杭嘉湖”。這是1937年杭州被日軍占領,紹興成了抗日最前線,在紹興人民民眾中廣泛流行的一句抗日救亡口號。此口號曾在1939年被來紹興視察工作的周恩來作為題詞書贈親友。皋北抗日自衛隊隊長朱鐵群為表明我軍鬥志,抗日決心特地把“衝過錢塘江,收復杭嘉湖”濃縮成“衝過錢江,誓復失地”。在後堡橋洞兩側寫上。大門上重寫這句標語,目的是讓我們警鐘長嗚,永遠不忘國恥,奮發圖強。這個設計是採用當時任村黨支部書記徐國祉的建議。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂二、新修復的前進,分三間,中間一間是過道也是序館。說它是過道,因為這是大門後的前進的中間的一間,進了這個過道後面就是紀念堂的後進。原胡家堂也有這個前後進的過道,我們在設計時,有意增加幾個元素,使之成為一個紀念館的序館,既開門見山又提領樹綱。

1、沙盤模型放在中間正中,這是由紹興一中分校(現越州中學)設計監製並捐贈。具體圖形分12個講解點:

1)、日軍上岸處;2)、日軍在戚里江橋頭架重機槍處;3)、原大墳頭---敵人在祠堂北面架重機槍處;4)、胡家祠堂---自衛隊駐地;5)、友生大媽家; 6)、朱鐵群犧牲處;7)、葉向陽犧牲處;8)、鬍子青犧牲處;9)、陳冬犧牲處;10)、後堡橋;11)、土地廟、12)、戚里橋。講解員可指著沙盤,邊指邊講,形象、具體、實在。這裡除了一般介紹後堡戰鬥環境外,還可著重介紹:

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂(1)胡和尚臨危報警:胡和尚系後堡農民,日軍進犯時他與妻子正在祠堂前一塊田頭拆水車,猛聽得對面有人喊 “日佬來了”忙抬頭,看到離祠堂70米處東首埠頭一群鬼子正在上岸,他來不及思索,丟下手上工作和年輕的妻子,急忙向祠堂里自衛隊報警,為自衛隊撤離贏得寶貴時間。大部份戰士迅速撤離,在後堡鄉親掩護下分別在民眾的田頭、豬舍、牛棚、灶間掩蔽。無一人去舉報,更無一人當漢奸。當時中共紹興工委十分敬佩後堡人,八十年代馬青離休特地來後堡訪問親人,並與胡和尚合影,表彰他的愛軍、護軍的行動。照片是由馬青夫人邵鳴拍攝的。

(2)阿慶嫂式護軍大娘友生大媽: 2000年祠堂後進修復,92歲原皋北抗日自衛隊副指導員王光生應邀來後堡,他虔誠地向後堡人三鞠躬,說:“是後堡人救了皋北抗日自衛隊,我自己這條命是友生大媽給的”。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂友生大媽,後堡農民,當時年齡五十多歲,丈夫長年在嘉興撐船,日軍在全村搜捕抗日戰士緊要關頭,她把從門口撤走的副指導員王光生藏匿在大門背後,門下端木板已破,她在王腳下墊上一塊石頭,門旁再放一桶水,她自已在門外坐著挑網。在這不滿30平方的房子裡只有一張床,一個小柴灶。日軍進來兩次,第一次,從床鋪底下取走一條繩子,就離開。據王光生後來才知道,那是去縛被捕戰士陳蘇亞和黃秀盛的,可是不到五分鐘日軍又進來了,王光生說當時他很緊張,準備拼搏,可是從門縫中見門外的友生大媽仍然鎮靜坐著挑網。就在這瞬間,日本兵卻退了出來,原來他是來拿灶上的一盒火柴。王光生說憑著友生大媽的愛子弟兵的真誠和機智,我得救了。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂(3)和尚婆婆是胡和尚的妻子,當年在日本兵偷襲後堡時,村民胡和尚冒險給部隊報警,給自衛隊贏得了時間,祠堂後進修復前,和尚婆婆懷揣著當年領導人馬青與她老伴合影的照片,對來後堡的外來的工作人員,都要訴說一番當年自衛隊的業績,求求這些幹部,趕快向領導報告 “救救後堡祠堂”,這句樸實無華的語言成了後堡人夢寐以求的理想口號。

(4)徐芝麟(1924.7-2010.9)後堡人,他世代務農,閒空時幫母親打掃土地廟衛生。朱鐵群來後堡時,就是與他一起住在土地廟裡。兩人同吃同住,成了生活上的好朋友,工作上的好幫手,是朱鐵群聯繫民眾得力助手。後來隊員多了,隊伍搬到胡家祠堂,土地廟是部隊伙房,他義務幫廚,稻草全用他家的。他親眼看朱鐵群在橋洞裡寫標語,也親眼看到隊員每天只吃兩餐飯,是自衛隊歷史見證人。日軍搜查後堡時他把自衛隊留在廟裡手榴彈藏匿在神像後,避免日軍發現。解放後是村裡的積極分子,更是皋北抗日自衛隊的義務宣傳員,把自己對自衛隊的了解講給學生聽,是後堡抗日紀念堂的堅實支持者。

(5)灶下護軍的柳大媽,日軍偷襲後堡, 自衛隊戰士小張已撤出胡家祠堂,見日軍到處搜查,就一頭扎進柳大媽家。柳大媽一見是自衛隊小張,閒話不說,拿起一件黑布衫要他披上,安排他坐在灶頭燒火,自已在灶上炒起菜來。日本兵進來,以為一家人正忙著做飯。嘟噥了一句就走了。圖為紹興電視台正在採訪她的女兒。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂(6)徐阿土後堡農民,日軍偷襲後堡時,他才11歲。他家的老屋原在祠堂隔壁,而且大門朝東。因此他從門縫中目睹了祠堂前的戰鬥。他親眼看見朱隊長、葉指導員、陳冬的犧牲。他愛抗日部隊的戰士,恨日本法西斯。1995年後他積極配合紹興市新四軍研究會,為修復胡家祠堂多處奔走。1996、1997、1998連續三年去市、縣、信訪辦要求及早修復胡家祠,最後得到紹興縣領導的批示,要民政局徐志賢接待、辦理。祠堂後進修復後他主動擔任義務講解員,接待來訪人員,成了抗日紀念堂的接待員、講解員、管理員、清衛員-------。

2、左右兩面牆上各是一幅大照片,左面是一幅後堡橋照片,後堡橋位於祠堂北面,建於20世紀30年代,系族長徐霞楣為方便兒童上學,發動村民集資助工建成。橋為單孔石平橋,長12米寬1.7米高3.3米。橋東、橋西的橋坡石階各為8 級和18級。橋南接5 孔引橋,長12.5米。主橋橋洞裡留有朱鐵群書寫抗日標語字跡,該橋現為縣級重點文物保護單位。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂橋上曾是自衛隊宣傳抗日場所,也是軍民聯繫交流的地方。橋西是土地廟,自衛隊籌建時,朱鐵群隊長就在這個土地廟裡住過。盛夏,每當天黑夜晚他與葉指導員和鄉親們一起在橋上納涼。正橋和引橋的扶攔上、階石上都坐滿了人,聆聽朱、葉兩位領導,縱論抗日形勢。還暢所欲言陳述老百姓對部隊建設要求。軍民親如一家如魚得水融洽無比。序館中放這張大照片表示了皋北抗日自衛隊的抗擊日寇保護人民的宗旨和部隊和民眾的魚水深情,這是後堡抗日紀念堂特突亮點和深厚的意義所在。

在吼山的烈士陵園

在吼山的烈士陵園右邊是吼山烈士陵園全貌,烈士陵園位於紹興市越城區吼山風景區東邊山麓。1988年紹興縣人民政府接受馬青建議,為紀念後堡抗日烈士而建。陵園背靠青山,面對大路,十分莊嚴肅穆。西邊山腳有一座用石欄圍起來的一塊高大紀念碑,上面寫著“吼山烈士墓”五個大字,這是由原紹興縣敵後抗日武裝領導人馬青、施竟成題簽,由書法家周庸村書寫的。馬青當時病重臥床不起,聽說陵園落成要他題詞,硬是欠起身來,寫上“馬青”兩字。碑後面刻有碑文,署名是紹興縣人民政府,立碑時間是1988年春。碑座左面是寬寬的石台階,沿著60級石階上去是一塊由青石板鋪成的大祭壇,中間是一座十餘米高的戰士石雕像,右手提槍,左手按在胸前,挺胸矗立,注目遠眺,警惕地監視著一切妄圖侵略祖國的敵人。整個形象剛毅機警,據說,這是按照自衛隊指導員烈士葉向陽照片設計的。靠近山巒東西各有兩座烈士墓,西邊一座是邱文良、黃培宜,他倆是解放軍戰士,在解放一江山島時,隨大軍路過皋埠,被敵機掃射,獻出寶貴生命。西邊一座烈士墓,墓碑上書“皋北抗日自衛隊朱鐵群、葉向陽、鬍子青、陳冬烈士之墓”,寄託了紹興人民對抗日烈士的深厚感情。每年清明節一批批紅領巾、中學生、幹部、教師、職工……前來祭掃,絡繹不絕。在序館中放這張大照片目的是說明紹興人民會永遠記住這批抗日救亡的烈士,不忘國恥、奮發圖強,代代相傳。

3、序館中間是一塊屏風,上寫“英烈千古 ”這屏風不光是紀念堂前後兩進過渡,更是用這句振聾發聵的口號,引起人們的對烈士的崇敬心情,營造莊嚴肅穆的氣氛,然後引導觀眾進入第一展覽室。

三、左邊第一展室原來是自衛隊隊部辦公室,展覽內容主要是皋北抗日自衛隊的建立經過、部隊的情況介紹、突圍戰鬥實況、烈士犧牲事跡等等。核心主題是宣揚了中國軍人在頑強敵人面前不屈不撓,誓死抗爭,寧死不屈的大無畏的民族傳統精神。形式是兩幅整牆的大照片和16塊圖文並茂的展板。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂1)、北面牆上一幅內容是中共中央書記胡錦濤語錄,摘自在抗日戰爭勝利六十周年紀念大會上的講話。這是對抗日戰爭的評價和紀念抗日戰爭的意義精僻論述,也是本紀念堂的指導思想。建議參觀者可集體朗誦一遍以加深印象。

背景是“九·一八”紀念館大門雕塑,莊嚴沉重,讓人們思路又回到那令人難忘的抗日救亡鬥爭的殘酷實現,

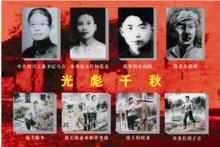

2)、南邊牆上一幅是以光彪千秋為題照片,展現了在後堡組建、領導皋北抗日自衛隊領導及犧牲的指戰員的芳名和照片或畫像。讓人民永遠記住他們的名字。

抗日英靈永垂不朽

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂(1)馬青(1908.8 — 1989.4),紹興孫端吳融人,1941年任中共紹興工委書記奉命在紹興創建敵後抗日武裝,親自籌款調幹部組建皋北抗日自衛隊。後堡突圍後又在前小庫組建浙東遊擊大隊,1942年後率領抗日骨幹到諸暨山區繼續戰鬥,隊伍愈戰愈強,到1949年已發展成幾千人的浙東人民解放軍,解放了天台、紹興,是紹興第一任專員工署專員。

(2)楊浩友(1917—1942),諸暨朱宅村人, 1941年2月加入中國共產黨。同年6月他接受中共地下黨員、國民黨紹興縣政府代理縣長劉明委派任皋北辦事處主任,他遵照中共紹興縣工委指示,在後堡組建皋北抗日自衛隊,負責籌集經費和槍枝、彈藥。1942年調任餘姚三、五支隊辦事處主任,同年7月1日遭特務暗殺犧牲。時年25歲。

(3)指導員葉向陽,新昌人,曾任學校教師,才華出眾,號稱 “新昌三傑”之一。1939年加入中國共產黨,曾在省政工隊,嵊縣區委工作,後調後堡任皋北抗日自衛隊指導員,在突圍時在胡家祠堂東面豆腐店門口犧牲,終年23歲。

(4)隊長朱鐵群(-1941.9)安徽宿縣人,復旦大學高材生,新四軍教導隊學員。皖南事變後,來浙江工作,先後在諸暨政工隊任分隊長、上虞後郭鹽碼頭參加背鹽工人隊伍,發動鹽工抗日。1941年調任皋北自衛隊隊長,為掩護戰友突圍在祠堂前以身殉職。時年26歲。

(5)事務長鬍子青,傳說是諸暨人,中共黨員。突圍時因敵人緊追不放,他怕連累後堡人,幾次避開或謝絕鄉親的掩藏,最後在通向胡家台門時,被日軍槍彈擊中倒地,但仍頑強地用兩手支撐爬向後門,被敵人亂刀砍死在胡家台門後門的門檻上。

(6)陳冬,為掩護朱隊長突圍,他奮勇投入戚里江,泅渡過河,不幸被敵人發現,慘死在胡家祠堂對河的踏道頭。

(7)班長陳蘇亞和戰士黃秀盛被捕後,拒絕投降,在敵人據地受盡嚴刑拷打,絕不暴露部隊秘密,被敵人在腳上套上酒罈,沉在白塔洋中活活淹死。黃秀盛只有19歲,陳蘇亞年僅22歲。遺骨均留在洋底。

(8)倪蛟龍,紹興孫端人,原名家祿,為抗戰到底特地改名。他在衝出祠堂時即被鬼子機槍擊中,遺體被父母領回家去,另行安葬,為此在後堡只留四具遺骨。

3、室內還有16幅圖文並茂的展板,內容是:

(1)紹興淪陷時軍民抗日經過;

(2)皋北抗日自衛隊的組建;

(3)抗日先烈犧牲經過,後堡人民捨命護軍事跡;

4、四隻展櫃內是當年抗日戰士用過的生活用品,宣示了當年抗日部隊的艱苦卓絕的生活環境和頑強拼搏的戰鬥精神。

二、進入右邊展覽第二室主要內容是後堡人民對部隊的支持和紀念堂的發展歷史。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂1、北面牆上一組大照片,記述了胡家祠堂興起、毀損、後進修復、全面修復的過程。中華民族在上個世紀經歷了太多災難,小小的後堡村胡家祠堂也不例外。40年代抗日救亡興起,胡家祠堂成中共抗日部隊的軍營,開創光輝的一頁,70年代文革時期抗日救亡部隊被造反派扣上失敗典型,拆毀祠堂前進,90年代紹興縣政府接受民眾意見重新修復後進,建立抗日紀念堂,祠堂獲得新生,2011年省政府撥專款、市、區、鎮等政府相繼出資全面修復祠堂,以壯嚴肅穆的形象重新矗立在戚里江畔。祠堂成現代史的縮影,令人感嘆。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂2、南邊牆上又一組大照片是由六幅照片構成:(1)小南池烈士墓地,1941年9月9日,日偽軍襲擊後堡,自衛隊五位同志犧牲,兩位同志被捕,其餘二十幾位同志都在鄉親們的掩護下撤離包圍圈。當晚馬青要楊浩友、陳中祺兩同志到後堡集合隊伍,組織民眾掩埋烈士遺體。鄉親們趁著濃濃夜色,把四位烈士遺體埋葬在小南池村早已荒廢的廣福庵的院子裡。由於那裡靠近日軍駐地陶堰村,因此行動十分秘密而迅速。鄉親們只掘了淺淺的一個大坑,捧了一捆稻草,把遺體放在稻草叢中,然後覆蓋上泥土,堆成一個墳頭。(2)幾天后,鄉親們又在墓前立了一塊碑,上面刻著“先考朱、葉、胡、陳先生合墓”。先考者父親也,但父親怎么會是四個平行的姓氏,而下面具名,卻是“胡、徐公助”。顯然這是為了蒙蔽敵人。但從這塊“六姓”碑書寫布局,充分表達了鄉親們與自衛隊之間的真摯魚水親情。後來廣福庵全倒了,野草遍地,雜樹叢生,把這座烈士墳墓嚴嚴實實地掩護起, 解放後,馬青同志曾多次訪問後堡,祭掃小南池烈士墓。據當時的大隊會計徐首雄回憶,馬青曾對村幹部講,以後要以這個墓地為中心,建造一個烈士陵園。並特地要小南池大隊運來幾船塊石,堆在墓旁,以作標記。後來紹興縣人民政府在吼山另造烈士陵園,但小南池墓地仍是鄉親們悼念烈士的場所。雖說沒有墳頭也沒有墓碑,但每年清明小學生都要來這裡獻上花圈,悼念英靈。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂(3)多年來烈士墓地周圍民眾一直反映,吼山烈士陵園只派人來平了墳頭,沒有把墓地中遺骨移走,1999年11月14日,在村黨支部書記徐首雄帶領下,後堡村的老年協會和小南池幾位村幹部,一起在原墓地上開挖。因為來的都是熟悉墓地的老年人,又有馬青建議堆著的石塊標記指引,非常順利地找到墓址。扒開表土,不多一會兒,發現四個並排放著遺骨。果然不出所料,有遺骨,老人們緊張起來,他們丟掉事先準備的鐵鏟、鐵耙,小心翼翼地用手扒、挖,仔細地挑選、剝離泥土,收集大小骨頭一大堆,分成四個大包運回後堡。原來遺體埋在地平線以下,難怪當年雖平了墳頭但找不到遺骨。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂(4)這情況引起了紹興市、縣有關領導重視,縣民政局黨組書記徐志賢當天就委託新四軍研究會會員、中國攝影家協會會員李奎懋到墓地現場查看並拍照留證。市、縣黨史部門、市新四軍研究會、市農工民主黨外科專家醫師周家驊都來現場察看、鑑定。縣黨史辦王淑珍到場作證。民眾一致要求,把烈士遺骨安葬在紀念堂天井西邊的紀念碑後。1999年12月17日,後堡村委在紀念堂院子裡舉行隆重的烈士遺骸安葬儀式。後堡人把烈士遺骨分成四份,分別包上大紅布,安放在新制木棺內,後堡國小全體少先隊員繞場一周,哀樂聲中村支部領導和趕來參加儀式的紹興縣民政局領導徐志賢同志一起把裝著遺骨的木棺徐徐放入紀念碑後墓穴中,蓋上水泥板,上面種滿綠草鮮花。真是“ 烈士義重,長留後堡熱土;鄉親情深,永祀戰士英靈” 。

3、展室兩旁,四隻展櫃內除了繼續展出烈士生前用過的生活用品外,還有各種媒體和有關人士發表的紀念後堡抗日烈士文章和書籍。

4、四周牆上又陳列了16塊圖文並茂的展板,內容是:從1996年起後堡抗日紀念堂年年有活動,歲歲祭英雄。圖片真實記錄了1996年到了2011年各種活動的盛況是一部後堡抗日紀念堂的形象檔案。這裡有幾個可圈可點值得讓後世學習的人和事:

(1) 第一個認定皋北抗日自衛隊為“紹興中共抗日的第一支武裝”並主張立即修復的組織是紹興市新四軍研究會。當時會長是俞建華、秘書長是楊伯成。另人感動的是2002年俞建華重病去杭州求醫,臨別時囑咐身邊同事,一定要幫後堡人夢想成真。

(2) 第一個視察後堡胡家祠堂並提出幾點關鍵性保護措施是皋埠鎮黨委。具體領導是教育局派來皋埠鎮掛職的副書記楊志強;

(3) 第一個修復胡家祠堂後進的組織是紹興縣人民政府。具體經辦人是民政局黨組書記徐志賢;

(4) 第一個把後堡抗日紀念堂列為愛國主義重要課堂並年年精心策劃、舉辦活動是越城區關工委。領導人是徐錫類;

(5) 第一本記述皋北抗日戰自衛隊事跡的黨史書籍是中共紹興市委黨史研究室《中共紹興黨史》,主編是趙玲華。

(6) 第一本全面記載後堡軍民抗日事跡和胡家祠堂變遷,熱情歌頌抗日軍民,表彰為修復遺址出力的熱心人士的書籍是《槍聲從後堡響起》,撰稿並攝影是中國攝影家協會會員李奎懋;

(7) 新華社記者第一次採訪後堡是2009年9月14日,記者是張海玉、王哲。報導文章題目是“後堡村那場血戰是村民永不忘卻的紀念”,浙江日報、紹興日報、晚報、縣報、紹興電視台、紹興廣播台多次發稿報導後堡。

(8) 2008年後堡村歸屬東湖鎮,東湖鎮黨委書記陳瑛瑛,在紀念後堡烈士犧牲67周年會上宣布:東湖鎮委盡最大努力極早修復祠堂前進,為全面修復祠堂作出貢獻。後堡人聽了熱烈鼓掌說她說話沒有推委,更沒有等待。確是共產黨書記的態度,後堡祠堂有救了。

(9) 在市黨史研究室極力推薦下,2010年浙江省人民政府撥革命遺址維修經費十萬元,給後堡村修復前進,紹興市民政局、越城區委宣傳部、東湖鎮人民政府相繼撥款修復了祠堂前進,全面完成胡家祠堂修復工程。

(10) 後堡民眾在抗戰時期擁軍護軍,為修復胡家祠堂出工出力,宣傳後堡、接待來訪盡心盡力,深得各方好評。代表人物有徐芝麟、徐阿土等。

(11) 後堡抗日紀念堂前後兩期修復工作均由皇甫莊范海林、范存鑫父子主持,用材考究、施工精心,後堡民眾和來後堡參觀的領導和來賓交口稱讚。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂三、參觀完第二展覽室,然後穿過天井,進入第二進,這是一個報告廳。廳外南面大門兩邊各有一幅展板,左面一塊是參觀者須知,右面一塊是嗚謝表彰詞,內容是表揚為建設後堡抗日紀念堂出力出資的單位及熱心人士。

報告廳原是戰士學習地方,也是戰士夜晚休息場所, 四周十根大石柱和地面石板都是當年舊物。她們見證了當年戰士們艱苦奮鬥史實。四周牆上書法作品都是紹興幾位書法家獻給紀念堂的墨寶。這是由紹興市書法家協會徐志賢組織,由書法家郭子美、祝人良 、王觀慶、陶美麗等無償供獻墨寶。

四、出了報告廳,原是祠堂第三進,60年代已倒塌全無,當年徐志賢在設計中把四周用圍牆圍起,成了一 個體積約為100平方米大小的院落,有三個可瞻仰的地方:

1、南邊是一個長廊,

有三個內容:

(1)、東邊是一幅說明,用文字介紹後堡抗日紀念堂概況,西邊是用組照加說明,簡介當年後堡突圍戰鬥的經過。這兩幅寫真裝置於2000年,那時後進剛剛修復前進未打通,只得向北開了個門,後堡胡家祠堂成了抗日紀念堂。對著大門設立這兩塊展板,作為紀念堂的前言和說明,圖片由李奎懋供稿,紹興縣人民政府府製作。時過十年,但無論內容和形式都沒有過時。

(2)、長廊,東西西兩邊各有一長條石凳,系新四軍研究會老同志李奎懋捐贈的。

後堡抗日紀念堂

後堡抗日紀念堂(3)、長廊東牆有兩塊石碑其中一塊是老碑,這塊碑是胡家祠堂的見證。石碑原在祠堂前進,前進拆毀後這碑成了曬穀場的鋪地石。字跡不甚清楚,是乾隆(1736---1795)修建胡家祠堂的記事碑,此碑是新四軍研究會副會長鬍理1997年來後堡考察時在原曬場上發現並建議保存在紀念堂內,推算到2011年已相隔200餘年。

另一塊新碑立於2013年,由著名書法家郭子美書寫,值得一提的是他在患重病住院前最後封筆之作,他當時對夫人說“紀念後堡抗日烈士碑我一定完成,其他請代為謝絕。”

2、院子西邊是烈士遺骨埋藏處。

3、烈士墓碑,院子西邊有一塊大青石碑,正面刻有“皋北抗日自衛隊駐地”字樣,反面刻有紀念堂後進修復記,這是在1999年祠堂後進修復後樹立的,具名是紹興縣人民政府。此碑由徐志賢撰文,縣委辦公室秘書審校,紹興縣人民政府具名,由徐志賢懇請書法家甘稼泥書寫正面,縣委辦公室幹部高德蔭書寫碑後記事。

4、烈士墓,在碑後,是一座真正的後堡烈士墓, 水泥框箱上面復蓋著一塊紅色花崗石,靠牆是一塊橫放著的黑色大理石,上書“抗日烈士遺骨安放處”。凡來後堡參觀的人們,都會在此默哀致敬。到此參觀全部結束。

抗日戰爭的戰火雖早已遠去,然而留在中國人民心頭國恥感和悲痛心情卻會一代代傳流下去。戰爭狂人還在叫囂,世界還不安寧,我們一定要不忘歷史,警鐘長鳴。才能對得住為國犧牲的先烈。