家庭背景

李元芳出生於公元1489年夏天,甘肅秦安縣興國鎮人。其父李嵋曾在兩部任職,邊儲河西。明世宗嘉靖年間,隴上發生饑荒,李嵋即用私糧賑救災民。李元芳叔父李岱以舉人任河南考城(今河南蘭考縣)知縣。

個人經歷

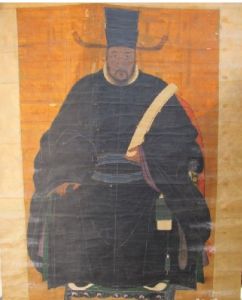

秦安民間收藏的明代李元芳掛像

秦安民間收藏的明代李元芳掛像李元芳出身仕宦家庭,從小聰明好學,又有長輩的良好親職教育與薰陶,學習經史子集,日漸長進,聞名鄉里。

明武宗正德二年(1507年)鄉試考取舉人,後參加進士考試不第,於明世宗嘉靖初年(1523年)任順天府宛平縣(北京)知縣。

當時朝政腐敗,世宗昏庸日甚,無視朝政,閉齋練丹,導致宦官專權,奸宄橫行。而位於京畿的宛平縣,朝庭的高官、外戚,依附權勢,無所不作,極難治理。建昌侯張延齡侵占民地,惠安伯張偉私藏罪犯,民憤極大。

李元芳直行已任,力張正義,不怕炙手,不畏權貴,依法辦理,嚴懲邪惡,贏得宛平人民的稱讚。東廠事件株連宛平張仲金等7人,全部定為死罪,李元芳據證力爭,使他們的冤案得以昭雪。當時,大宦官麥福、國戚陳萬言等一類權貴對李元芳恨之入骨。

宛平距朝廷咫尺,各類苛捐雜稅隨時都有,如不按期完成或稍慢,就有被殺頭的可能,所以宛平民眾外出逃亡者不計其數。針對此種情況,李元芳義憤填膺,置個人安危於不顧,將宛平民眾深受苦難的七件事,上疏皇帝請求廢除。

這七件事:一是賞勞各官洋酒;二是冊封諸王夫役;三是修齋河燈;四是皇妃墳祭儀;五是外番各官病故棺木;六是部科書役工食;七是懷慶遠麴車輛。

這七件事輾轉累派,大為民害。李元芳上書其弊,亦觸及世宗皇帝練丹求仙之非。疏上五日不得命,且此時世宗反感上疏言弊,"仗誅大臣無虛日",所以群僚議論紛紛,說李遠芳“禍且不測”。然而李元芳布襪青衣,坦然自如地拱手等待。聖旨下來後,竟全部準奏,宛平百姓喜出望外,歡欣鼓舞,並塑李元芳肖像,以示紀念。

李元芳的直言進諫而名聞朝野,朝廷當事者中有人準備推薦讓李元芳任台諫職務,但由於宦官阻撓,李元芳被派去作山東登州府(今山東蓬萊縣)同知,後轉任山西潞安府(今山西長治)同知。任職期間,政績顯著,山西巡撫和按察使一起呈文,請擢升李元芳任潞安府知府。但此事反遭誣告,後查無實據,使其不了了之。

李元芳也因此遭受打擊,感嘆說:“是尚可以行吾志矣!”於是稱病回鄉,閉門不出。後於嘉靖三十二年(1553年)十二月二十一日病故,葬於秦縣城東山之麓。亨年64歲。

著作

《安命賦》

![李元芳[明朝官員] 李元芳[明朝官員]](/img/e/a79/nBnauM3X0ADM3kDO5QzM3EDN1MTM3cTN4QjMxADMwAzMwIzL0MzL2czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)