節日簡介

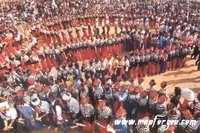

在雲南省德宏州的瑞麗、隴川、潞西等景頗族生活的地區,每年農曆正月十五日至十七日都要舉行景頗族的木腦縱歌節。在節日來臨之際,景頗族選定一塊天然坪場闊地為舞場,在舞場正中央架好木腦示棟,示棟(用木柱搭成的標牌)上有舞形圖。這木腦示棟是腦縱歌必不可少的重要組成部分,也是景頗人最神聖、崇敬的塔壇。到了節日這一天,數百里山村的男女老少身穿節日盛裝,鳴放著槍炮,從四面八方匯集到木腦會場來。參加木腦縱歌的小伙子們,個個身穿白襯衣、黑褲子,頭裹白布,白布上的紅色穗子鮮艷奪目,景頗姑娘們上身穿黑色對襟衣,衣服上綴著閃閃發光的銀泡,走起路來“掙掙”作響,悅耳動聽;下著色彩艷麗的圍裙,手裡拿著各色手帕或花環。老年人身背盛滿糯米和竹筒酒的筒帕(挎包)。來參加這一盛會的還有傣族、阿昌族、德昂族、布朗族、漢族等兄弟民族。整個會場人山人海,充滿節日氣氛。

節日來源

木腦縱歌

木腦縱歌景頗族在每年農曆正月十五日一定要舉行盛大的《木腦縱歌》活動

,這一傳統的民俗活動包括全體族人對祖先的無限懷念與祭祀,不忘先民遷徙與創業的艱難,號召大家團結一致、奮發圖強的融禮儀、歌舞、各類民俗表演為一體的民族活動。《木腦縱歌》的名稱,取自景頗族4個語言支系中景頗語支的“木腦”和載瓦語支的“縱歌”兩種語音的組合,意為“聚會歌舞”。此外,在景頗族民間對《木腦縱歌》的來歷也流傳著美麗的傳說:據說在遠古時代,只有天上太陽神的子女才會歌舞和舉辦歌舞活動,而大地上的人們是不會唱歌和跳舞的。一次,太陽神邀請所有的鳥類到天宮參加盛大的《木腦縱歌》活動,使鳥類學會了盛會上的所有歌舞。在飛鳥們返回大地途中,來到一片樹上結滿成熟果實的森林時,長途飛行的勞累使它們決定在此停落休息。天宮美妙的歌舞,對恢復體力後的鳥兒們充滿著無限的誘惑,它們便情不自禁地在大地上的森林中舉行了第一次《木腦縱歌》活動。這個歡樂的歌舞盛會,被正巧進山砍柴伐木的一對景頗族男女青年看到,從此《木腦縱歌》活動便被帶到了景頗族民間,一隻被流傳到今天。

民族簡介

木腦縱歌

木腦縱歌景頗族追思祖先的《木腦縱歌》:集中居住在中國雲南省德宏傣族景頗族自治州

的景頗族,系屬於漢藏語系藏緬語族的景頗語支。據古籍記載和傳說,景頗族先民是中國古老“尋傳蠻”中的一部分。最早居住於青藏高原南部的山區,唐代時沿橫斷山脈南遷到瀾滄江、金沙江以東的永勝、麗水兩地區,明末清初繼續遷至雲南省紅河地區。因長期與傣族比鄰,使景頗族在音樂、舞蹈風格和所用樂器種類等方面,深受傣族文化的影響。

相關傳說

木腦縱歌

木腦縱歌第一種傳說,說是宋末元初,井陘深山裡有一個殘忍無道的歹徒,占山為王,經常搶劫民財,殘害百姓,每逢年關,都要下山搶男霸女,男的充當奴隸,為其守護山寨,女的供其淫樂。當地百姓恨之入骨,便想除掉這個惡貫滿盈的山大王。有一年春節,他們選拔了一夥膽大心細、武藝高強的青年男女,裝扮成賣藝的,如:村姑、花童、漁婦、田公、貨郎等,身著五顏六色的彩衣,手持精巧美麗的花傘、花扇、花瓶、花籃、霸王鞭等物件,暗中攜帶著各種兵器,佯裝途經山親,故意讓強盜劫掠入山,深夜,趁山大王尋歡作樂和給他獻藝之機,與被搶劫去的民夫裡應外合,放火燒了山寨,除掉了山大王,解救出許多被掠的黎民百姓。自此以後,每逢年節,當地百姓都打起花傘,舞起彩扇,挑起花瓶、花籃,打起霸王鞭,結隊歡舞,以示慶祝。就這樣世代相傳到了今天,井陘拉花中仍保留了花傘、花扇、霸王鞭、挑花籃、花瓶等特有的道具和動作。 第二種傳說,說是井陘山區歷來土瘠民貧。每逢旱澇災年,首姓難以餬口,不得不攜兒帶女,背井離鄉,外出逃荒,尤其每到年關,為逃避財主討祖逼債,更是如此。井陘拉花《走西口》、《跑關東》等就反映了這樣的內容:男女老少,外出逃荒,領路的長者手持雨傘,妻子身背包袱,男女青年肩挑菜籃,風餐露宿,四處奔波,在低沉、緩慢哀怨的樂曲聲中,邁著艱難的腳步,跋山涉水,踉蹌前進。當然,在苦難的歷程中,人們並沒有絕望,奮力在尋覓出路,追求光明,對未來、對自由幸福,充滿著憧憬。拉花舞蹈中,前邊開路的花傘是福星的象徵,它領著人們去尋找福地,去找風調雨順、五穀豐登的幸福生活。手中敲擊的四塊瓦(四塊竹板),象徵著四季平安,寓有吉慶有餘之意。霸王鞭代表除惡的武器,花籃或花瓶表示如花似錦的美好前程和對未來的嚮往。

第三種傳說,說是古時候,井陘一帶的深山密林里,住著一些勤勞、質樸的農民,依靠狩獵、砍柴、採藥為生。淳樸、憨厚的村民,聰明、美麗的村姑,常常不辭千辛萬苦,攀懸崖、跨峻岭,在一起砍柴、狩獵、採藥,他們在勞動中相助,困難中相幫,貧苦中相憐,建立了真摯、堅貞的愛情。那一對對男女,互相攙扶著登山跨澗,彼此間情真意切,男的含情試探,女的羞喜遮掩,接著便是男女雙方對天三拜(即“鳳凰三點頭”),意在海誓山盟,白頭偕老。女的手中的花籃代表採藥籃子,男的手中的霸玉鞭代表打柴用的扁擔)雙方伴隨著樂曲,載歌載舞,反映了代勞動人民的生產活動與甜美的愛情生活。

遺存風俗

木腦縱歌

木腦縱歌原始社會的舞蹈與原始舞蹈遺存是兩個不同的概念,前者指原始社會特定歷史時期的舞蹈;後者指目前仍在流傳的民間舞蹈中,一些帶有原始舞蹈因素的形式,這種文化遺存的現象,在中國少數民族的民間舞蹈中尤為常見。原始舞蹈遺存是一種特殊的文化現象,中國民間舞蹈中有許多原始舞蹈的遺存,其中包括有:原始形式的遺存、原始觀念的遺存、以及向自娛性舞蹈過渡的多種形式。這些帶有原始文化因素的舞蹈,多和原始信仰、原始生產方式的遺存有著密切的關係。木腦縱歌——“木腦縱歌”一詞是景頗語“目腦”與載瓦方言“縱歌”合成詞的漢語譯音,一般也寫作“木腦縱歌”,意為“聚集歌舞”。流傳於雲南盈江、隴川、瑞麗、潞西等景頗族聚居區。過去,它是原始信仰祭祀神靈的大型活動,現已演變為懷念先祖、增強本民族團結的歌舞盛會,於每年農曆正月十五日開始,連續進行三五日,屆時遠近民眾都趕來參加,人數多達千人。按傳統習俗,該活動場地中心必須設定四塊繪有蕨葉紋圖案的木牌柱,中心兩柱間還系有兩把交叉的景頗長刀(長刀是勞動工具)。柱牌上的蕨葉紋象徵先祖從喜馬拉雅山遷來時走過的曲折路線,舞蹈時也必須按此路線進行;長刀則喻意繼承先祖開荒勞動、團結戰鬥的精神。 表演開始時,幾名有威望的長者,穿著近似過去巫師的“龍袍”,頭上戴著鑲插有犀鳥嘴、野豬牙、孔雀羽毛等飾物的“神帽”,手持長刀先繞場一周,表示傳說中景頗人先祖,從鳥禽那裡學會了太陽神子女們所跳的舞蹈,以此祈福、消災。然後,身著盛裝的民眾跟隨巫師其後,男子手握長刀、肩背獵槍,女子持手帕等物歌舞前進,逐漸形成迴旋不斷的蕨葉紋圖案,人們在歌舞中重溫先祖遷徙和創業的茹苦艱辛。舞至高潮,放聲高歌,鳴放火槍,熱烈壯觀。表演中,舞者膝部自然彎曲、微顫,上身隨之俯仰等,是舞蹈的基本動律特點。有時,當中還穿插表演“木鼓舞”“刀舞”“舂米舞”等。伴奏樂器有木鼓、象腳鼓、竹笛、洞巴等民族樂器外,有時還用西洋的鼓、號以及風笛(景頗語稱作“巴扎”)等樂器。

祭祀活動

木腦縱歌

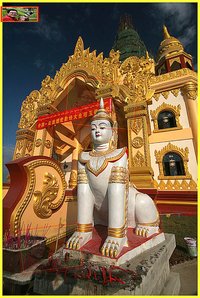

木腦縱歌在景頗族中,“太陽”和“土地”分別是天地間最大的神靈。除此之外,

家神“木代”的權力在所有神靈中是至高無上的。因此,“木腦縱歌”中除以將“太陽”和“土地”神繪畫在祭祀木牌上,受到人們永久的敬仰外,最為重要的內容是對“木代”神的祭祀和對祖先萬里遷徙、為本民族“創世紀”造福於後人表示感激和懷念,同時也是作為向本民族後代進行傳統教育,極為生動的歌舞形式。《木腦縱歌》是景頗族具有濃厚儀式性和祭祀氣氛的活動,活動場地一般設在山寨中的平坦廣場上。在場地的一邊,人們高高豎起上面分別畫有代表陽、陰兩性的“太陽”紋和“月亮”紋,以各種形狀線條來象徵景頗族祖先,歷經艱難險阻、跋涉千山萬水最後定居於今日住地所走過遙遠路程的4塊高大木牌,木牌下還放置著具有圖騰寓意的孔雀、犀鳥等吉祥物,作為整個《木腦縱歌》活動場地的祭祀標誌。

表演形式

木腦縱歌

木腦縱歌為了能參加盛大的《木腦縱歌》集會,不少人在活動的前一兩天就踏上趕赴會場的路程。正月十五日清晨,來自各方的人們身著盛裝陸續集中到集會廣場,等待著活動的開始。屆時,在盛會中參加禮儀的姑娘們,各個頭戴紅穗筒帽、身穿帶有紅色花紋筒裙和黑色圓領對襟短上衣,上衣外披錫質銀泡相連的披肩,在明媚的陽光照耀下,襯托出年輕姑娘們的端莊俊美與無限的活力。青年男子們也各個身挎腰刀,分別頭纏末端繡有各種花紋圖案和綴有小絨球的白色包頭,表現著景頗男子特有的精悍與英武。

一切準備停當之後,人們便在頭戴插有孔雀翎兜鍪、身著長衫,手舉長刀的神師“董薩” 和兩位德高望重、倍受當地人們推崇的長者“腦雙”帶領下,排成兩列縱隊伴隨著象腳鼓、芒鑼、小三弦和葫蘆絲樂曲,在廣場上高高豎起的木牌前,緊密相連地圍繞成圈邊唱邊舞。整個舞蹈動作簡單,舞步剛健有力、節奏明快。數以千計的景頗族人在“腦雙”的帶領下,井然有序地不斷變化著隊伍行進的方向和路線。在舞隊的行進中,英姿颯爽的青年男子,一邊呼喊著口號一邊揮舞手中長刀;輕柔婀娜的少女們隨舞步頻頻搖動彩帕,好似彩蝶紛飛、萬花飄落。在這個被人們又稱為“萬人舞”,漫長、莊嚴而充滿歡樂的儀式舞蹈中,人們忘卻了時間與勞累,沉浸在用自己的舞步重蹈著古代祖先們自西北至雲南的遷徙之途。舞蹈者莊重肅穆的神情、頓步前行的舞姿和忽起忽落的合唱,使在場的人們深深地被這種顯示景頗族對祖先與故地的懷念和對民族遷徙衷心讚頌的精神所感動。參加跳舞的人雖然多,但舞隊變化有序,舞步剛健不亂。整個舞隊似一條長龍在移動。在這樣的舞場上,所有的景頗人像喝醉了香甜的米酒似的,保持著不懈的激情,邊跳邊舞,邊舞邊唱,通宵達旦。這樣的活動要舉行三天三夜。

藝術沿用

木腦縱歌

木腦縱歌隨著時間的流逝,景頗族一年一度的《木腦縱歌》活動,除舉行祭祀“木代神”禮儀和由全體族人參與的氣勢宏大的“萬人舞”外,現在還增加了在豐收後作舞的《爭木腦》,表現與外族發生爭戰,準備出征時跳的《布當木腦》,官宦家中祭祀“木代神”時所跳的《粘木腦》,兄弟分家時跳的《公讓木腦》和人們遷居時跳的《公來木腦》等等傳統儀式舞蹈表演。這些舞蹈動作基本相同,只是所用舞具和舞蹈方向有一定的差異。此外,為了增加節日的歡愉,由人們自發表演的自娛性舞蹈和武術等也被納入了活動範圍。其中,為顯示武藝水平和嫻熟技巧的《刀舞》,是青年男子所熱衷的項目。景頗族《刀舞》不但有固定的程式和動作套路,而且已形成了各自不同的流派。各種流派的“單刀”或“雙刀”獨舞或持刀雙人對打等不同表演形式,在動作與風格上都各有獨特之處,是景頗族代表性的男子舞蹈。在歌聲中模擬日常生活動作和田間勞動的女子集體自娛性歌舞《舂米舞》,動作多以鏇轉、相互勾腳的下肢動作為主,氣氛歡快熱烈,深受人們的喜愛。它代代相傳,成為景頗人民傳統的盛大節日。節日中最壯觀的場面是成百上千人列隊迴旋舞蹈,據說是按柱上的迴旋形圖案所示,回溯祖先發源之地,讓人們牢記自己是誰的子孫。