歷史成因

前世

君子垌

君子垌君子垌原名雲垌村,又稱懷北二里,其村名最早見於清朝光緒癸已年(公元1893年)出版的《貴縣誌》卷之一《紀地·鄉村》,在懷北二里的十三個村子中就有君子垌的文字記載了。南宋末至元初,中原大地“元兵擾亂”。為避戰亂,不少祖居江西、福建的客家人開始背井離鄉,遷往廣東等地,“奔流粵東”。在這些人當中,有一個人叫黎肇基的客家人,他帶著妻小由福建寧化石壁遷至廣東嘉州(今梅州市)雁蓬辣坑村;隨後,他的後代捷寬、捷敏於乾隆四十年間,遷移至貴縣(現貴港)木格君子垌,開創君子垌黎氏一脈,並在這裡築城為家。黎氏遷至君子垌後,那些為數不多的好田地、好山場已被當地土著居民占有。但是,“只要有一捧土、一勺水,就餓不死人”,這是客家人的一句俗話,黎氏初遷至此,“男女俱勤農事,不憚辛勞”,披荊斬棘,拓土墾荒,憑藉著從中原和廣東帶來的良好的耕作技術、灌溉方法並引進優良的稻作品種,迅速改變了“芭芒茅草遍地,灌木叢生,虎狼出沒”的落後狀態,使君子垌初現“百尺之木,堆嶺塞野”的豐饒之貌,也改變了自己的生存狀態。隨黎氏前後遷至君子垌的,還有鄧、殷、葉、黃、李、陳、許、祝、鍾、杜、曾、何、陸、范、魏、劉、丘、韋、鄒、林、梁、謝、盧、蔡等25個姓氏的客家人。大家團結拼搏,艱苦奮鬥,終於使荒原變成了米糧倉,並被譽為貴港市的“烏克蘭”,同時還有一個響噹噹的名字——君子垌。目前,居住在君子垌的客家人已經發展到26世了。

據民國二十年<<貴縣誌>>記載,君子垌的圍城建築始於鹹豐年間,最早是里人黎詩文等人建築的“雲龍圍”以及里人鄧逢元建築的“段心圍”,之後黎氏、鄧氏、葉氏等客家人的十七座圍屋城相繼在君子垌建成。

黎氏主要有:黎詩文故居雲龍圍、黎傑材故居同記城、黎太康故居暢記城(在長城、也叫桅桿城內)、雙城、顯記城、雙城、顯記城等;鄧氏主要有鄧啟端故居隆記圍城、鄧建勛故居新城、鄧逢元故居同心圍、昌城、犁頭城、紫金城、茂隆城、老屋城等;葉氏主要有谷坡城等。歷史上黎氏相對而言尚文的多一些,圍城建築最早、獨具特色,數量極多;而鄧氏歷史上比較富足,因此他們的圍城也相當講究、數量彼多。相傳,近代有個已定居香港的君子垌籍人鄧某某,就曾富甲一方,他的傳奇故事遠近聞名,流傳至今;葉氏人口最多,城座也很不錯,但數量最少。

特點

木格圍屋

木格圍屋君子垌客家建築最主要的外部特徵,體現在一個“圍”字。“圍”的功能就是防禦,主要靠月牙池塘、大城牆、炮樓、槍眼、狗洞、外城門、拖籠門等來實施。明清時期,粵、桂地區社會動盪,山民聚眾為“匪”者不少,他們把遷徙來的客家人當成生財之地,打家劫舍,嚴重威脅到客家人的安全。在這極不穩定的社會背景下,人生地不熟的客家人只能以本姓氏為單位聚居,團結群體力量,共渡難關。他們設計建造起具有防禦功能、能聚居團結本族人的圍狀屋、樓、城,並迅速在各地客家人中推廣開來。這樣,圍屋成了客家人獨特的普遍民居形式,移遷到君子垌的客家人也不例外地採取了這種獨特的民居方式。

君子垌圍屋有一個與其他地區客家圍屋不一樣的特徵,那就是家家戶戶大門前都有一個月牙形的池塘。這些地方本來就沒有池塘,是屋主僱請民工挖掘而成的,作為正面防禦的重要屏障——城防塘,其作用有三:一是防匪攻城,二是儲水防火,三是抗旱。此外,在客家人的風水學上,“前水後山”是非常吉利的,門前有水意味著主人家從此“風生水起”。

長長的城牆把每座城嚴嚴實實地圍了一圈。君子垌城堡背面的城牆高的有9米,正面的城牆因為有了城防池塘、炮樓等協防,稍矮一些也有1.5米高,城牆最寬0.6米。牆體的建築工藝頗為講究,當時還沒有混凝土,用的是混合三合土,它是用黃泥加進石灰,再摻與砂糖、鵝卵石、碎磚塊、糯米、紅酒、紅糖、蛋清等製成,其配方及比例很是講究。時間證明,以此工藝造成的客家城牆,儘管經歷了200多年的風雨侵蝕,卻幾無損壞,堅固如初。

今生

如今,17座君子垌客家圍屋大部分由於年久失修,且不少已經空置,無人居住,已經有點破敗。黎、鄧等家族的子孫像當年乃祖從廣東遷來一樣,散居全國乃至全世界各地,在新的地方演繹著祖宗當年的故事,成為新的“客家人”。

黎氏、鄧氏等客家人遷徙至君子垌,其後世子孫不斷遷徙到香港、到國外,體現了客家人勇往直前、無所畏懼的開拓氣概;他們收藏和記述本家族的族譜,重視本家祠堂,又飽含著濃重的歷史追溯感。懷土不重遷,這是客家人的特點。這也是君子垌17座客家圍屋興起以至最終衰落的根本原因。

屋裡的客家人

木格圍屋裡的人

木格圍屋裡的人圍屋客家風俗

上燈,就是將花燈掛上去的意思,含“添燈”“添丁”的寓意。這是客家人十分重視、極富客家特色的一個風俗,是除春節之外最為隆重的一個節日。每年從正月初九到正月十五這幾天為上燈時間,其中最集中的是在正月十一、二、三這幾天。對當年生了男孩的人家來講,上燈就更重要、更高興、更隆重了。

君子垌客家人的上燈特別火爆,因為他們一般分居在不同的圍屋中,每次上燈先把貢品抬到祖祠所在的圍城祭拜上燈,然後又回到所在的圍城分祠堂祭拜上燈,程式較豐富,炮仗都是拿麻袋裝的。這一天,每一座圍城都是人頭擠擠,炮仗聲此起彼伏,硝煙滿天,滿地紅紙屑。每一座城都是大魚大肉,酒香四溢,猜拳四起,歡聲笑語。

到了每年這個時候,生子的家庭在上燈之前,一般都會到民間手工藝人那裡選購一個精美的花燈回來,用染紅了的大煤油燈繩將花燈掛在老祠堂上廳里。

花燈大約有一米多長,用竹子做筐架,再用彩紙糊成,分為一層一層的,就像一棟圓形的小樓,上面有許多小小的人公仔。除了花燈之外還會有燈鼓、燈籠,燈籠與燈鼓差不多一樣大,不同之外在於燈籠是圓形的,而燈鼓是方形的,燈籠的下方有燈裙,燈裙四周均豎寫有四句詩,這些詩都是謎語。上燈的時候,大家都饒有興趣地圍上前去看去猜,看誰猜得最多。

接花燈是最熱鬧的場面。一路上,鑼鼓喧天,一邊舞獅一邊放炮,好是熱鬧。掛燈前後的一個星期,祠堂里天天都燈燭通明。上燈當天,祠堂大廳花燈高掛,現場香菸騰騰,鑼鼓喧天,里里外外,人頭涌動,一派節日喜慶氣氛。長長的染紅的大煤油燈繩,由一條條棉繩連線成,每一條代表一家添丁。在客家人心目中,紅繩被視為祥物,在來年下燈後還將被精心收藏。

客家人品質

客家人勤勞善作。光緒《貴縣誌》卷五《紀人·風俗》說,聚居木格等地的客家“其人兼耐寒苦,隴無棄地,塍無宿草,一望而知為彼田也”。同時,他們還善於經商,廣西師範大學教授鍾文典《廣西客家研究》中說,“客家人創圩,廣府人旺圩”。客家人富於開拓精神,黎、鄧、殷、葉等客家到木格後,先是事農,後又走上農、商、學結合的道路,迅速積累了財富。據君子垌今人介紹,全盛時期,黎氏、鄧氏等大家族占有木格及鄰近的木梓半個商業街。客家人善做生意,這與他們的商品意識和拼搏精神有關。據君子垌後人介紹,文革“割資本主義尾巴”時,被拉上台批鬥的23個人當中,有18個是“客家佬”。改革開放以後,重操木格商貿優勢、帶頭髮家致富的,依然是這些“客家佬”。

黎、鄧、殷、葉等客家“耕讀傳家”,在當地站穩根基後,他們開辦起許多私塾。清朝末年,潯州府賜君子垌以“文化鄉”稱號。民國《貴縣誌》記載,某年君子垌考取大專生及留學有數達25人,竟占全縣236人的10%強。君子垌先後出了留學美國、榮獲“抗日勳章”的黎傑材、在湖南大學任教授的黎頌初、早年赴日留學企望知識救國的黎大康以及黎庚揚等數位縣長、1960年進京受到國家領導人劉少奇接見的全國優秀教師黎佩英、中國科學院院士鄧啟金、居港商人鄧建勛等為代表的一批君子垌籍客家傑出人才。

從清末至今,村中人才輩出,僅民國期間便出過3位將軍、13位縣長、26位留學生,解放後後更是不勝枚舉,既有留美博士、也有全國名牌大學的教授、工商巨賈,還有不少政府要員。現雲垌村有一萬多人,何氏宗親主要居住在上垌和大垌,還有分居貴港城區、玉林、南寧、柳州、梧州、北海、防城、廣州和貴州興義、雲南河口、台灣新竹等地。

木格圍屋代表

桅桿城:規模宏偉 經典有致

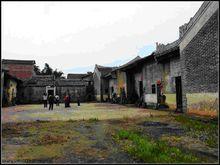

木格圍屋

木格圍屋 桅桿城前立桅桿

桅桿城前立桅桿在君子垌近二十座圍城中,民居風格最為經典、建築規模最恢弘、保存得最為完好、最有代表性的圍城之一,就是黎太康故居所在的長城(民坊也稱桅桿城)。官方之所以稱該城為長城,是因這座城特別長而得名,其所在的生產隊稱為長城生產隊。民坊之所以稱為桅桿城,是因為宣統年間客家人黎庚楊才學超人,考取撥貢(經查貴縣文化史記登載:整個明清兩代貴縣考取撥貢僅有20人)。地方官府為了褒獎客家人的傑出表現,特撥出專款,在撥貢者所在的城座月牙池塘前築建兩條別的城所沒有的桅桿,桿高四丈,古代官吏過此,文官須下橋,武官須下馬,以示敬意。君子垌雖有近二十座城之多,但風格大同小異,無原則差別。讓我們走進桅桿城這座頗具有代表性的城堡,象剝筍一樣、層層深入,通過揭開這座城堡神秘傳奇的面紗,來展現君子垌圍城群那獨特的風彩。

在《黎氏族譜》里,記錄著黎姓客家人建造桅桿城的經過——約南宋未至元初,黎家太始祖黎肇基公帶領家人由福建遷至廣東嘉州(今梅州)。清乾隆四十年間,黎家十七世祖捷寬、捷敏二公遷移至廣西貴縣,在君子垌定居。到乾隆未年,黎家家財漸豐,在木子街擁有多間鋪面,開始築造圍屋。整座圍屋的建造經歷了三個階段:乾隆未年建起右老祠堂,為三間三進式結構;黎家財丁兩旺後,又續建左老祠堂;光緒年間,又築起新城“暢記城”,新城、舊城間以城門相連,合稱“長城”。桅桿城屬於粵桂常見的長形的四方城圍城結構,具有四方城外部及內部結構變化多端的特點。

鄧家祠:風格獨特 氣派非凡

木格圍屋

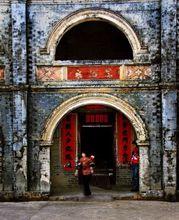

木格圍屋人口逾千的鄧氏宗祠始建於清朝乾隆盛世。據鄧氏族譜記述:乾隆四十八年(1783年),鄧氏“龍鳳朝陽”(文龍、文鳳、文朝、文陽)四兄弟千里迢迢,風塵僕僕,從廣東龍川縣登雲鎮石福村遷來廣西貴縣懷北二里上垌村開基立業,隨即在犁頭嶺東南面興建鄧氏祠堂。祠堂為二進五開間磚木結構,石灰築棟,但與眾不同的是,上廳與兩側正間只有磚柱,沒有隔牆,也沒有廂房,是四面廳結構,祠堂顯得格外寬敞明亮。據稱這樣可以容納眾多的族人祭祖聚會和接待賓客,又可在祠堂開設族塾,教育子孫。四廳中間是一口長方形天井,赭黃石底,古色古香,至今完整無損。左右廳三面均有青磚拱門與正間、水門、橫屋相通,和祠堂祖屋成為一體。牆上壁畫古樸秀美,飄逸雅致。祠堂大門陳舊的門扇和兩隻平穩光滑的麻石門墩銘記著祠堂的滄桑歲月。堂前四根方柱引人注目,堂下五級台階外是空地、池塘。從建築結構看,已有220多年歷史的鄧家祠個性鮮明,氣派非凡,具有濃厚的廣式建築的獨特風格,是目前我市少有的保存尚好的古祠。

鄧家祠大門兩旁的堂聯是“南陽世澤,東漢家聲”, 鄧氏堂號為“高密第”。世居河南南陽的鄧姓在東漢時揚名天下,四十七世祖、“東漢開國第一人”鄧禹被封為高密候,故而有此堂聯和堂號。二千年來,鄧氏的宗功祖德一直激勵著後裔崇文重教,努力進取,耕讀傳家,技藝立業。

目前,君子垌鄧氏宗親會正動員族人集資,在“修舊如舊,維持原貌”的前提下,對老祠堂進行修繕,拓寬內部空間和堂前空地,建立文化室,陳列鄧氏族史資料,以教育後人繼承和發揚先祖的優良遺風,愛國愛家,為建設富裕、文明、和諧的社會而努力。作為清代文化遺產的鄧家祠將得到妥善保護。

段心圍:古樸傳奇 書聲增輝

在鄧氏四兄弟的族人中,鄧文陽的子孫靠飼養母鴨起家,逐步富裕起來,廣置田產,育子成才。鹹豐四年(1854年),附貢生鄧逢元(人稱鄧貢爺)從鄧家祠搬出,在上垌村中段心腹地帶建築貴縣第一座客家圍屋——段心圍。圍屋坐南向北,二進五開間結構,建築面積3000多平方米。圍屋前面空地外是月牙形池塘,用圍牆隔開;後面是二層樓客廳;東西兩側各有二列橫屋,與四角四樓組成方城。這種方形圍屋比福建、江西的園樓更顯得靚麗而富於時代特色。圍屋四周是用石灰和沙土石塊夯實的圍牆或重牆,正屋前面東西兩側各開一門。東門較窄,平時不開,外有壕溝護城;西門較寬,為家人出入門戶。門設三層:弄子、門扉和拖弄,均裝有暗鎖。塘邊圍牆有四口炮眼,一字擺開,四面圍牆樓角則布滿槍眼。關上兩口大門,整座圍屋儼然就是一座堅固的城堡。

段心圍是君子垌最具傳奇色彩的客家圍屋。據光緒版《貴縣誌》記載,鹹豐八年(1858年),一批艇匪前來“攻劫本里村鄉,附近村民均扶老攜幼,運資重逃避入圍。匪逼圍,下窺。形勢鞏固,布置周密,遂解圍去”。正當匪徒離村時,段心圍向他們打了一炮。猛烈的炮火夾著鐵砂、鐵鏈射向匪群,嚇得匪徒魂飛魄散,狼狽逃竄。鄧逢元因助剿立功,加五品銜翎。此後,段心圍嚇退艇匪的故事在民間廣為流傳。1970年夏天,段心生產隊的社員在圍屋西門外草堆下掘出一門烏黑有光澤、重達1500公斤的土炮(客家人稱之為大生狗”),訊息傳開,許多村民爭相前來觀看,驚嘆不已。可惜,這門具有文物價值的古炮後來被當作廢鐵賣給了木格供銷社。

段心圍還是貴縣享有盛名的清蘭國小的原校址。清朝末年,在“廢舊學、興新學”的潮流下,君子垌教育也與時俱進,繼雲龍國小和強南學校之後,鄧氏族人在段心圍西南角的空置房子開辦清蘭國小堂,聘請鄧俊賢任校長。學校設初、高級班各二班,招收鄧家和附近村民的子弟入學,收費一視同仁,教師工資則由鄧家蒸嘗(宗族公用資金)發給,甚得村民稱讚。清蘭國小除國文算術外,還開設英語、物理、體育、圖音課。學校辦得有聲有色,許多外地家長也慕名而來,把子弟送到清蘭國小就讀。琅琅書聲,為段心圍增輝生色。圍屋開辦學校,使廣大村民都得實惠。後來由於學生不斷增加,校舍不夠,曾任過貴縣縣長的鄧東屏與族人商量,決定用清蘭公蒸嘗在村東北的窯墩買地另建新校。1927年,一所新型美麗的完全國小——私立清蘭國小在窯墩建成招生,學校共有四座教學和宿舍樓,還有花園、操場。操場左邊種有一棵榕樹,榕樹下面是一條小溪,溪上建有一座小巧玲瓏的石拱橋,環境幽靜優美。學校設1至6年級,5、6年級學生住校學習。1932年和1934年,私立清蘭國小相繼改為區立清蘭國小和縣立清蘭國小,後又改為貴縣君子鄉中心國民基礎學校,也就是今天的雲垌國小。可以說,君子垌教育一直處於領先地位,人才輩出,段心圍功不可沒。

隆記城:中西合璧 引領潮流

君子垌最大的客家圍屋是附生鄧炳辰於光緒年初興建的隆記城,包括圍屋、曬場、池塘、花園、果園等,占地約27畝。隆記城位於上垌村石龍口,坐南向北,二進五開間,四角四樓。與段心圍不同的是,下廳前與宅門之間有一個比籃球場還大的灰沙禾堂——曬場,後面有可容數百人的二層大型客廳,客廳兩側還有玲瓏小巧的角樓。圍屋雕龍畫棟,在灰沙批盪的牆壁上,精美的壁畫隨處可見。

隆記城客廳前面辟有花園,園中栽有鄧炳辰大兒子鄧東屏留學日本時帶回的東洋紅色桂花樹和玉蘭,至今已有百餘年歷史。每年金秋時節,桂花盛開,花香散飄全垌,吸引許多小學生前來觀賞、採摘。前些年,一老闆曾出高價要買這棵廣西僅有的百年名貴桂花樹,幸得住在附近的退休老幹部何觀買和許多不約而來的村民及時阻攔,使古樹得以保存下來。

20世紀30年代,鄧東屏的弟弟鄧紫鴻和鄧華安分別在圍屋東西兩側建新房。其中鄧紫鴻在東邊建築的是騎樓圍屋:二進五開間二層結構,前座五間一式騎樓,中間有天井與后座隔開,有迴廊和走廊,牆上有吉祥圖案,頗具西歐韻味。騎樓圍屋與老圍屋相映成趣,使隆記城顯得更加恢弘典雅,也體現出圍屋主人思想開放前衛。抗日戰爭時期,香港同胞李仁燦先生攜帶家眷20多人避難君子垌,在騎樓圍屋住了半年多。

鄧炳辰家族是民國時期貴縣最富有、最顯赫的家族。據《貴港市志》記載,鄧炳辰的兒子鄧東屏兄弟共有土地3000畝,在香港擁有漢中大廈房產,鄧東屏兒子鄧啟瑞先生1931年從嶺南大學畢業後到香港開辦銀行,任永安銀行總經理。曾任貴縣縣長的鄧東屏屬貴縣名士,無人不曉。1939年,他向貴縣縣政府進言在木格圩開辦中學。在得到縣府批覆後,即與曾在清蘭國小任教後來出任木格街街長的鄧振光和離任的清蘭國小校長鄧啟松等選址集資籌建木格縣立國民中學。公眾認為,正是鄧東屏的努力爭取,才使得貴縣南岸第一所中學在木格落戶。

鄧家圍:族運昌隆 人才輩出

木格圍屋

木格圍屋具有客家人耕讀傳家、崇文重教傳統的君子垌鄧氏家族,亦農亦商,大力發展經濟。1949年前,在君子垌、木格和貴縣縣城的鄧家商鋪有20多家,規模最大的是隆記城在木格開的裕誠商行,經營洋紗布匹、糧油倉儲、養豬煮酒、典當運輸等,還有火船來往於貴縣至香港之間,專門運輸生豬與洋紗布匹,另有店員奔走於貴縣、北海與貴州、雲南之間販運海味、藥材。在木格的福生堂、福祿壽、利民生、太平藥房、仁貴堂,君子垌坡坪的普濟堂、永安堂以及窯墩的德昌等鄧氏家族的商店、藥房,生意也紅紅火火。在鄧氏家族的財富快速增長的同時,君子垌的鄧家圍屋也迅速增加。在上垌村除段心圍和隆記城外,先後建築的新圍屋有鄧庭英的濟昌城、鄧庭霖的茂華城、鄧仕勤的奎昌城、鄧庭章的三德城和鄧茂卿的茂隆城;在大垌村則有鄧逢祥與他的兒子建造的祥合城、元隆城;在雲龍有鄧庭潘和鄧庭球建造的火磚城(香港同胞、港北區政協委員鄧寶賢先生曾在此居住)和鄧壽光的圍屋城,總共11座,鄧氏成為君子垌建築客家圍屋最多的家族。

君子垌鄧家圍不但富有,而且人才輩出。除上面所述的鄧逢元、鄧東屏和鄧啟瑞之外,民國時期還有從上海東南醫學院畢業、1946年擔任貴縣衛生院(即貴縣人民醫院)院長、解放後調任賓陽人民醫院副院長的鄧啟俊先生;從四川大學畢業後到上海開辦中華橡膠廠的鄧啟新先生(後移居香港);從德國留學回國、先在中國科學院工作、20世紀60年代調到中國科技大學任工化教研室主任的鄧啟金先生等。今天從君子垌鄧家圍出來的鄧氏後人,遍布全國,如南寧、桂林、梧州、玉林、貴港、香港、廣州、上海、蘭州、瀋陽、新疆等地。還有不少人定居美國、加拿大、紐西蘭等,其中有居美博士鄧國倫、鄧德生,居美碩士鄧國柱、鄧國璋等。此外,高級工程師、教授、記者、牧師、中學高級教師、高級經濟師等高級人才數以十計。

由於社會滄桑,人們保護意識薄弱和經費短缺,作為人文景觀的君子垌鄧家圍有些已嚴重受損,破敗不堪,人們對此除了惋惜之外,更多的是無奈,又夾著幾分祈盼。