史籍記載

《三國志·諸夏侯曹傳·曹洪傳》裴注引《魏書》記載:曹洪的伯父曹鼎擔任尚書令時,委任曹洪為蘄春縣長。

《三國志·諸夏侯曹傳·曹休傳》:曹休十多歲時喪父,他自己與一客人把父親暫時安葬了,以後他帶著母親,渡江到了吳郡。(裴注引《魏書》記載:曹休的祖父曾經擔任吳郡太守,曹休住在吳郡太守府,見到牆壁上掛著祖父的畫像時,就下塌行禮,邊哭邊拜,在座的人無不讚嘆感慨)。

元寶坑一號東漢墓(簡稱“元 I”)的16號字磚銘文:吳郡太守曹鼎。

《後漢書·黨錮列傳·蔡衍傳》:中常侍具瑗托蔡衍推舉他弟弟為茂才,蔡衍不接受,並且收捕送信的考問。蔡衍又劾奏河間相曹鼎貪贓千萬。曹鼎是中常侍曹騰的弟弟。曹騰使大將軍梁冀寫信給蔡衍請他說情,蔡衍也不理,曹鼎於是因此獲罪送左校勞改。

人物生平

曹鼎,字景節,東漢沛國譙縣人。

魏名將曹洪的伯父、曹休的祖父 ;又或是曹騰的弟弟 (身份存爭議)。

根據《三國志》和裴注的記載、“元 I”的的16號字磚銘文,曹鼎擔任的官職有吳郡太守、尚書令。

曹休的祖父曹鼎擔任尚書令時,委任曹洪為蘄春縣長。

根據《後漢書》的記載,曹騰的弟弟曹鼎擔任的官職是河間相(可能在公元139年-144年之間,或136年之前)。

曹鼎擔任河間相時,被蔡衍彈劾,理由是“臧罪千萬”。曹騰請當時的大將軍梁冀寫信給蔡衍求情,但蔡衍沒有理會,照章辦事。於是,曹鼎因此獲罪,被送往左校勞改。 (可能在公元146年左右)

考古發現

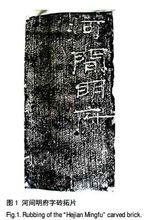

河間明府字磚拓片

河間明府字磚拓片曹氏宗族墓群,位於安徽省亳州市南郊魏武大道兩側,占地約10平方公里,是曹操家族一個規模宏大的墓群,主要包括元寶坑漢墓、董園漢墓、馬園漢墓、袁牌坊漢墓、曹四孤堆、劉園孤堆、觀音山孤堆等。曹操的養祖父曹騰及親生父親曹嵩的墓均在其中。這些墓葬大都發掘於20世紀70年代,大部分墓的墓主人還沒有確定。

其中元寶坑一號東漢墓(簡稱“元 I”)出土了許多銘文字磚,對考證“元 I”墓主身份提供了一定線索。

根據刻有“河間明府”、“會稽曹君、府君、明府”、“吳郡太守曹鼎”的墓磚銘文 ,《三國志·諸夏侯曹傳·曹休傳》和裴注引《魏書》記載:休年十餘歲,喪父,獨與一客擔喪假葬,攜將老母,渡江至吳(魏書曰:休祖父嘗為吳郡太守。休於太守舍,見壁上祖父畫像,下榻拜涕泣,同坐者皆嘉嘆焉) ,以及墓主50歲甚至55歲以上齒齡的判斷,墓主最有可能是曹休的祖父(或曹騰的弟弟)曹鼎。

但到目前為止,墓主的身份沒有得到一致結論,真正的墓主尚存爭議。

牙齒研究

![曹鼎[東漢尚書令]](/img/c/6d3/wZwpmLxUjN0YjM3kjM2kTO0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL5IzLxMzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg) 曹鼎[東漢尚書令]

曹鼎[東漢尚書令]在20世紀70年代安徽亳州發現的元寶坑一號墓中發現的兩顆牙齒,經過現場挖掘人的口述和墓內中央位置的銘文等線索推斷,墓主很可能屬於河間相曹鼎。

復旦大學經過研究發現,持有家譜及一定歷史可信性自稱是曹操後人的家族中存在一種極為罕見的染色體類型,而對比元寶坑一號墓主的古DNA測試,發現與其相符,100%確定曹操家族DNA的Y染色體SNP突變類型。

按照這個結論推斷,可以知道“元 I”的墓主(可能是曹鼎)和曹操家族必定存在某種較近的血緣關係。

其它人物

明代有位叫曹鼐(nài)的典吏,一次抓獲一名絕色女賊,押解回縣衙已來不及。於是兩人便同宿於一座破廟中。是夜,女賊為逃脫懲罰,多次用色相誘惑曹鼐放她。面對誘惑,曹鼐也一時心旌搖盪,欲望難耐。為防自己被色誘,心知“出格”後果的曹鼐生出一計,用紙寫上“曹鼐不可”四個字貼在牆上警示。貼了揭,揭了貼,最終沒有出現“一念之差”,躲過一“劫”。

![曹鼎[東漢尚書令] 曹鼎[東漢尚書令]](/img/d/b99/nBnauM3XyYzN5IzN3gDO5QTM5QTM1MDM1ATM2kzMwAzMwIzL4gzL4czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)