位於中國雲南省西部。面積1.15萬平方千米。轄潞西市、隴川縣、盈江縣、梁河縣、瑞麗市。由於它只有東面與保山市相鄰而北、西、南三面都被緬甸包圍,故這五個縣級單位當地人又俗稱“外五縣”。州人民政府駐潞西市。2004年人口105萬。有傣、景頗、漢、傈僳、阿昌、德昂等民族。1953年7月建立德宏傣族景頗族自治區, 1956年改德宏傣族景頗族自治州。主要是高山深谷區。高黎貢山、怒山縱貫境內,大盈江、龍川江等構成較寬的河谷盆地。農產有稻、小麥、玉米、甘薯、花生、甘蔗、茶葉等,並產咖啡、橡膠、紫膠、鳳梨、芒果等。森林資源豐富。有孔雀之鄉的美稱。礦產有煤、錫、鐵、寶石等。有電力、機械、水泥、造紙、製糖、紡織及食品加工等工業。有藥材、水果 、傣族及景頗族工藝品等特產。自治州的名勝古蹟有五雲寺 、樹包塔、塔包樹、盈江虎跳石、凱邦亞湖等。

位於中國雲南省西部。面積1.15萬平方千米。轄潞西市、隴川縣、盈江縣、梁河縣、瑞麗市。由於它只有東面與保山市相鄰而北、西、南三面都被緬甸包圍,故這五個縣級單位當地人又俗稱“外五縣”。州人民政府駐潞西市。2004年人口105萬。有傣、景頗、漢、傈僳、阿昌、德昂等民族。1953年7月建立德宏傣族景頗族自治區, 1956年改德宏傣族景頗族自治州。主要是高山深谷區。高黎貢山、怒山縱貫境內,大盈江、龍川江等構成較寬的河谷盆地。農產有稻、小麥、玉米、甘薯、花生、甘蔗、茶葉等,並產咖啡、橡膠、紫膠、鳳梨、芒果等。森林資源豐富。有孔雀之鄉的美稱。礦產有煤、錫、鐵、寶石等。有電力、機械、水泥、造紙、製糖、紡織及食品加工等工業。有藥材、水果 、傣族及景頗族工藝品等特產。自治州的名勝古蹟有五雲寺 、樹包塔、塔包樹、盈江虎跳石、凱邦亞湖等。概況

德宏傣族景頗族自治州位於雲南西部,東經97°31′-98°43′,北緯23°50′-25°20′。東和東北與保山市的龍陵、騰衝兩縣相鄰,南、西和西北與緬甸聯邦接壤,國境線長503.8千米。全州東西橫跨122千米,南北縱跨170千米。總面積11526平方千米。

德宏傣族景頗族自治州位於雲南西部,東經97°31′-98°43′,北緯23°50′-25°20′。東和東北與保山市的龍陵、騰衝兩縣相鄰,南、西和西北與緬甸聯邦接壤,國境線長503.8千米。全州東西橫跨122千米,南北縱跨170千米。總面積11526平方千米。2004年,德宏州有25.25萬戶,105.89萬人,其中農業人口85.21萬人。少數民族人口中:傣族33.73萬人,占總人口的31.85%;景頗族12.89萬人,占12.17%;阿昌族2.8萬人,占2.64%;傈僳族2.58萬人,占2.44%;德昂族1.31萬人,占1.24%。

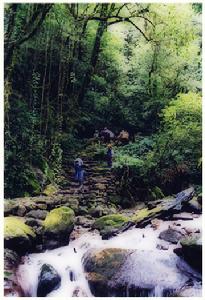

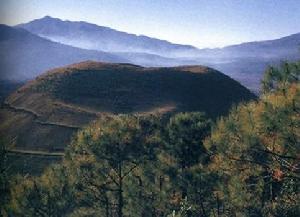

地處高黎貢山南麓,屬滇西峽谷區。地勢的基本特點是東北高而陡峻,西南低而寬緩;峻岭峽谷相間排列,高山大河平行急下。全州最高點是盈江縣北部的大娘山(大雪山),海拔3404.6米;最低點是盈江縣西部的羯羊河谷(那邦壩的拉沙河與穆雷江交匯處),海拔210米;一般海拔800至2100米。州府駐地芒市,海拔920米。其地表景觀主要由高黎貢山山脈南延的“三山”與“三江四河”構成。“三山”即大娘山、打鷹山和高黎貢山尾部主脈,“三江”即怒江、大盈江和瑞麗江,“四河”即芒市河、南畹河、戶撒河與芒東河。屬南亞熱帶氣候。年平均氣溫18.3~20℃,年降雨量1376~1649毫米。

自治州人民政府駐潞西市芒市鎮。郵編:678400。行政區劃代碼:533100。區號:0692。拼音:Dehong Daizu Jingpozu Zizhizhou。

行政區劃

2005年,德宏州轄2個縣級市、3個縣。

2005年,德宏州轄2個縣級市、3個縣。德宏州面積11526平方千米,人口105萬(2003年)。

潞西市面積2987平方千米,人口34萬。郵政編碼678400。

瑞麗市面積1020平方千米,人口11萬。郵政編碼678600。

梁河縣面積1159平方千米,人口16萬。郵政編碼679200。縣人民政府駐遮島鎮。

盈江縣面積4429平方千米,人口27萬。郵政編碼679300。縣人民政府駐平原鎮。

隴川縣面積1931平方千米,人口17萬。郵政編碼678700。縣人民政府駐章鳳鎮。

* 此處區劃地名資料截止到2005年12月;面積、人口數據根據《中華人民共和國行政區劃簡冊(2005)》,人口截止2003年底。 *

歷史沿革

“德宏”是傣語的音譯,“德”為下面,"宏"為怒江,意思是:“怒江下游的地方”。

“德宏”是傣語的音譯,“德”為下面,"宏"為怒江,意思是:“怒江下游的地方”。公元前424年後,傣族先民在今瑞麗江河谷建立勐果占壁王國(傣語稱勐卯弄),建雷允城,遺址尚存。約公元前四世紀,中國歷史上最早的一條國際陸路交通線“西南絲路”開通,中印貿易便已開始,德宏即為西南絲路的必經之地。公元前122年,張騫出使西域探尋到的“滇越乘象國”,即指今德宏和緬甸的部分地區。公元前109年,漢武帝開西南夷,德宏為益州郡哀牢地。

東漢屬永昌郡哀牢縣(今盈江縣)。魏晉南北朝屬西城縣(今盈江縣)。唐南詔時,屬永昌節度和麗水節度。宋大理國時,屬永昌、騰越金齒部地。元代置茫施(潞西)、鎮西(盈江)、平緬(隴川)、麓川(瑞麗)四路及南甸(梁河)軍民府,隸屬金齒宣撫司六路軍民總管府。1287年,義大利著名旅行家馬可波羅隨元軍南下,途經德宏地區,他在遊記中詳細記載了德宏見聞。明代設南甸(梁河)、乾崖(盈江)、隴川宣撫司,盞達(原蓮山)、遮放副宣撫司,芒市、勐卯(瑞麗)安撫司,隸屬永昌府騰越州。清沿明制,乾隆年間增設臘撒、戶撒兩個長官司(今屬隴川縣戶撒鄉),光緒二十五年(1899年)增設勐板土千總(今潞西芒牛壩一帶)。南甸、乾崖、隴川、盞達、勐卯、戶撒、臘撒土司隸屬騰越廳管轄;芒市、遮放土司和勐板土千總隸屬龍陵廳管轄。1874年在今盈江縣芒允鄉發生震驚中外的“馬嘉里事件”。1911年10月27日,盈江土司刀安仁、張文光(均為同盟會員)領導“騰越起義”,推翻清政府在騰越邊地的統治,宣告成立“滇西軍都督府”。民國時期改府廳置道,設彈壓委員;1917年改彈壓委員為行政委員,設立政區,隸屬騰越道。1927年廢騰越道,隸屬雲南省第一殖邊督辦。1932年改行政區為設治局,設潞西、梁河、盈江、蓮山、隴川、瑞麗6個設治局(為準縣級),屬殖邊督辦。1940年廢殖邊督辦,隸屬騰龍邊區行政監督。1938年8月31日,滇緬公路全線通車,成為抗戰期間中國與國際聯繫的陸路唯一交通要道。1942年5月,日軍入侵,德宏淪陷。1945年1月國土光復後,仍置設治局,先後隸屬雲南省第六區(保山)及第十二區(騰衝)行政督察專員公署。1949年7月潞西設治局改為潞西縣,縣城設在芒市。

1950年4月21日中國人民解放軍進駐潞西,德宏解放。軍政代表團接管設治局,建立潞西縣和瑞麗、隴川、盈江、蓮山、梁河5個各民族行政委員會,隸屬保山專區。1952年經政務院批准,瑞麗、隴川、盈江、蓮山、梁河改設縣,並設畹町鎮(縣級鎮),均隸屬保山專區。1953年7月,成立德宏傣族景頗族自治區,1956年5月保山專區併入德宏,改自治區為自治州,轄保山、騰衝、昌寧、龍陵、潞西、梁河、盈江、蓮山、隴川、瑞麗10縣及畹町鎮。1958年10月,蓮山縣與盈江縣合併為盈江縣。1963年8月,德宏與保山地區的建置分開,德宏州轄潞西、梁河、盈江、隴川、瑞麗5縣及畹町鎮。1969年11月撤銷德宏州,併入保山地區。1971年11月恢復德宏州,轄潞西、梁河、瑞麗、隴川、盈江5縣及畹町鎮。1985年改畹町鎮為縣級市。1992年6月瑞麗撤縣改市。1997年4月潞西撤縣設市。1999年2月8日,撤銷畹町市,設立瑞麗市畹町經濟開發區(副縣級)。至此,德宏州轄2市三縣,即潞西市、瑞麗市和隴川縣、盈江縣、梁河縣。(以上摘自《德宏年鑑二〇〇二年》)

2000年,據第五次全國人口普查數據:德宏傣景頗族自治州總人口1082599人;瑞麗市 155210 潞西市 337406 梁河縣 150985 盈江縣 268992 隴川縣 170006 (按當年行政區劃;單位:人)

2001年,轄65個鄉鎮,341個村委會。

2002年德宏傣族景頗族自治州轄2市3縣,即瑞麗市、潞西市、隴川縣、盈江縣、梁河縣。轄64個鄉鎮,340個村(居)委會,3720個村民小組。2002年德宏州有24.21萬戶,103.8萬人。人口密度為每平方千米90.06人,比上年增0.87人。在總人口中:農業人口83.87萬人,比上年增0.59萬人,增0.7%,占總人口的80.8%;當地少數民族人口53.64萬人,增0.44萬人,占總人口的51.68%。在當地少數民族人口中:傣族33.16萬人,占總人口的31.95%;景頗族12.67萬人,占12.2%;阿昌族2.73萬人,占2.63%;傈僳族2.49萬人,占2.4%;德昂族1.27萬人,占1.22%。

2002年德宏傣族景頗族自治州轄2市3縣,即瑞麗市、潞西市、隴川縣、盈江縣、梁河縣。轄64個鄉鎮,340個村(居)委會,3720個村民小組。2002年德宏州有24.21萬戶,103.8萬人。人口密度為每平方千米90.06人,比上年增0.87人。在總人口中:農業人口83.87萬人,比上年增0.59萬人,增0.7%,占總人口的80.8%;當地少數民族人口53.64萬人,增0.44萬人,占總人口的51.68%。在當地少數民族人口中:傣族33.16萬人,占總人口的31.95%;景頗族12.67萬人,占12.2%;阿昌族2.73萬人,占2.63%;傈僳族2.49萬人,占2.4%;德昂族1.27萬人,占1.22%。 2003年德宏傣族景頗族自治州轄2市3縣,即瑞麗市、潞西市、隴川縣、盈江縣、梁河縣。轄64個鄉鎮,340個村(居)委會,3730個村民小組。2003年德宏州有24.7萬戶,104.8萬人。人口密度為每平方千米90.92人。在總人口中:農業人口84.43萬人,比上年增0.56萬人,增0.7%,占總人口的80.56%;當地少數民族人口54.1萬人,增0.46萬人,占總人口的51.6%。在當地少數民族人口中:傣族33.39萬人,占總人口的31.86%;景頗族12.78萬人,占12.19%;阿昌族2.76萬人,占2.63%;傈僳族2.54萬人,占2.4%;德昂族1.29萬人,占1.23%。

2003年德宏傣族景頗族自治州轄2市3縣,即瑞麗市、潞西市、隴川縣、盈江縣、梁河縣。轄64個鄉鎮,340個村(居)委會,3730個村民小組。2003年德宏州有24.7萬戶,104.8萬人。人口密度為每平方千米90.92人。在總人口中:農業人口84.43萬人,比上年增0.56萬人,增0.7%,占總人口的80.56%;當地少數民族人口54.1萬人,增0.46萬人,占總人口的51.6%。在當地少數民族人口中:傣族33.39萬人,占總人口的31.86%;景頗族12.78萬人,占12.19%;阿昌族2.76萬人,占2.63%;傈僳族2.54萬人,占2.4%;德昂族1.29萬人,占1.23%。2004年德宏傣族景頗族自治州轄2市3縣,即瑞麗市、潞西市、隴川縣、盈江縣、梁河縣。轄64個鄉鎮,359個村(居)委會,3771個村民小組。

2005年,全州將64個鄉鎮撤併減少至50個。撤併後有鄉28個、民族鄉5個、鎮17個。 撤銷潞西市城郊鎮和象滾塘鄉,其行政區域併入芒市鎮管轄;撤銷潞西市東山鄉,其行政區域併入遮放鎮管轄;撤銷潞西市法帕鎮,其行政區域併入風平鎮管轄。 撤銷隴川縣姐烏鄉和賽號鄉;撤銷盈江縣崗勐鄉和蓮花山鄉,其行政區域併入平原鎮管轄;撤銷盈江縣芒允鄉,其行政區域併入太平鄉管轄,並將太平鄉改設為太平鎮; 撤銷盈江縣姐冒鄉,其行政區域併入弄璋鎮管轄; 撤銷瑞麗市姐勒鄉,其行政區域併入勐卯鎮管轄;撤銷瑞麗市芒棒鄉和混板鄉,其行政區域併入城關鎮管轄,並將城關鎮更名為畹町鎮。撤銷梁河縣杞木寨鄉。