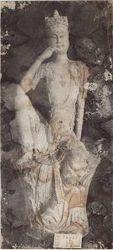

景德鎮窯素胎白瓷觀音像

景德鎮窯素胎白瓷觀音像

景德鎮窯素胎白瓷觀音像這件觀音雕像高60厘米,寬25厘米。素胎、胎體堅緻厚重,胎質清白細膩,出土時所戴寶冠雖有殘損,但仍可看出其華麗的裝飾,寶冠兩側雕刻了花朵和雲頭,寶冠下露蓮瓣型髮髻。菩薩面相豐圓適中,腮部方頤,大耳下垂,額際正中嵌刻白毫吉祥痣珠,雙眉入鬢,鼻樑挺直。兩眼有神,注視下方。雙唇緊閉,嘴角深陷上翹,微含笑意。頸部粗圓,體型圓潤且修長,無明顯束腰。上身赤裸,袒胸露肚。腰系迭裙,下著貼身彩褲。赤足坐於仙崖狀座上。右腿彎曲膝高踞座台,身軀微仰後傾,左臂自然向後撐立,右臂向上彎曲,手心向下,托於腮部。肘部置於右膝蓋之上,神態悠然,若有所思。整個造像,姿態自然生動,衣紋裝飾華麗,胸前垂飾瓔珞項圈,雕工精細複雜,花團錦簇,其瓔珞由寶珠穿綴而成,或迭在項圈上,或懸於胸前,並與開胸而著的帔帛襯飾。輕柔的帔帛鑲珠嵌(寶相)花,其錦繡蔓帶由兩肩垂下,或交結迭飾,垂至腹間;或繞過身後,從迭裙下分來掛出,直至仙崖須彌座前。台座上雕飾的厚葉在花蔓與彩褲上刻飾的花朵,平凸相映,虛實相間,富有層次和動感。

這件瓷雕觀音嫻熟地運用了透雕、浮雕、堆雕、貼塑、堆紋等多種技藝,並輔助以刻紋、劃紋、列紋等技法交替進行,而且還吸取唐代金銀器工藝、雕漆、玉雕、木雕、石刻等姐妹藝術精華。其刀法圓渾流暢,強烈地突出了觀音面部的安詳神態和服飾的華麗柔美,顯示出菩薩的端莊秀麗,可以看出宋代瓷雕佛像技藝已經發展到了十分圓熟的境界,其動作、表情及服飾裝束,呈現自然生動、流暢,充滿著迷人的藝術魅力。

此觀音造像的製作設計者,用自己精巧的雙手和聰明的藝術想像力,把宗教中的神完全變成了現實生活中活脫脫的人,從而把神進行了世俗化。製作完畢後,瓷雕藝人很自信地在造像座後刻上自己的名字“劉永之造”,(這在當時是很罕見的現象)。他是我國北宋早期瓷雕造像的傑出藝匠之一,可惜許多人並不知道他。

觀音菩薩,可謂家喻戶曉,自印度傳入後就與中國百姓結下不解之緣,她不僅是宗教膜拜者的偶像,更是民間傳說中的重要角色,是廣大民眾心中善良、美好、純潔、救世的化身。在常人的印象中,觀音是一尊女菩薩,似乎成了公認定性,其實不然,千餘年前,這位菩薩的性別總令人迷惑,她的形象不斷地變化著,被塑造著。在眾多菩薩中,性別、形象、名目最多的大概莫過於觀音,其形象或男或女。就形象稱謂,按佛門密宗說有所謂的六觀音:千手觀音、聖觀音、馬頭觀音、十一面觀音、如意輪觀音等。在此基礎上再加九尊,是為十五觀音;又有三十三觀音、三十七觀音等。觀音名目頗多,使人眼花繚亂,莫名其竟。歷來觀音的崇拜者即是觀音的製造者,加上文人畫士們涉筆成趣,雕塑藝人的精心設計、塑造也是觀音種類孽生繁衍的一個原因。

宋代被譽為制瓷業的“黃金時代”,是中國陶瓷工藝百花齊放的時期。瓷窯遍及南北各地,爭奇鬥豔,名窯迭出。舉世聞名的五大名窯定、汝、官、哥、鈞就產生於這個時代。耀州窯、磁州窯、景德鎮窯、龍泉窯等名窯也各領風騷,呈現出欣欣向榮的局面。

宋代的瓷窯遍布全國各地,一些瓷窯集中了一批擅長雕塑的燒瓷匠人,借鑑了木雕佛教造像的工藝技法和造型風格,並利用瓷器自身的特點,雕刻出一件件形象生動、栩栩如生、藝術效果甚佳的瓷雕佛教造像。這件高安出土的大型素胎瓷觀音雕像就是當時景德鎮窯瓷雕高手的上乘傑作,彌足珍貴。