歷史文化

晉中靈石石膏山風景名勝區

晉中靈石石膏山風景名勝區傳說中的龍為虎頭、鹿角、蛇身、魚鱗、鷹爪、鳳尾,系由中國遠古時代各部落的動物圖騰結合而成。以此可以看出,龍是華夏各民族長期相互影響、融合、團結的標誌。

自然山水龍文化

晉中靈石石膏山風景名勝區

晉中靈石石膏山風景名勝區古人認為,龍有致雨的神力,凡有水的地方就有龍的存在,按此傳說,石膏山遍地湧泉,處處淌水,自然到處都有龍的存在,有龍的靈性。鑒於此,每逢乾旱,周邊村民便聚集起來,相繼前往石膏山龍王洞祈雨。龍王洞之龍王,《水龍經》雲是“小北龍”,專司4縣38鄉之行雲布雨。據明嘉靖五年(1526年)碑文記載,小北龍“至靈有感,普降甘霖”。

堪輿家以山勢為龍,稱其起伏綿亘的脈絡為龍脈,氣脈所結為龍穴。《左傳·襄公二十八年》:“蛇乘龍”。杜預註:“龍歲星。歲星,木也,木為青龍。”石膏山為中鎮霍太山之支脈,隋開皇十四年(594年)昭封霍太山為中鎮,霍太山即為霍州之龍脈,那么石膏山則為龍脈之支脈了。據當今堪輿家稱,石膏山為青龍及其兒子棲息、活動地。青龍潭為其水下龍宮,龍窩為其水上行宮,龍報洞為龍吟谷的門房,龍吟谷為其活動範圍,升雲台為青龍升天的地方,龍降坪為青龍下凡的地方;還有龍鱗壁、龍壁、龍母慶壽洞、龍王洞、龍鳳洞等,均由龍而得名。

“三教”建築龍文化

多數名山,或因釋教聞名,如五台山、峨眉山、普陀山、九華山……或以道教蜚聲,如武當山、茅山、青城山、嶗山……而石膏山則以儒、佛、道“三教”齊全、“三教”融合,更兼秀美旖旎的自然風光而譽滿海內外。石膏山的“三教”建築均與龍有不解之緣。儒教建築龍吟書院創建於唐太宗貞觀六年(歲次壬辰·632年);道教建築乾龍觀創建於宋真宗景德元年(歲次甲辰·1004年);佛教第一座建築白衣庵建成於明太祖洪武九年(歲次丙辰·1376年)。可以看出,石膏山的儒、佛、道三大建築均創建或建成於龍年,相隔時間均為372年(31個龍年),雖為驚人的巧合,亦屬難得的天意。

龍吟書院初名古道書院,坐落在臥龍溝,今屬臥龍景區;後周末年,趙匡胤將古道書院改為今名,清初傅山親筆題寫“龍吟書院”。

乾龍觀亦坐落在臥龍溝,今屬乾龍觀景區,由道教第一大洞天趙道士創建;中國道教協會會長任法融為乾龍觀題詞雲“道法自然”。

白衣庵為石膏山第一座佛教建築,由五台山道正和尚於明洪武九年(1375年)籌建,次年竣工,為石膏山佛教香火之始。

歷史人物龍文化

石膏山地處晉中、晉南、晉東南三地域交界處,自古即有“膏山金雞鳴三府”(太原府、平陽府、潞安府)之說;石膏山下有靈沁古道,與三地域相通,歷代帝王將相、遷客騷人多經於此。特別是被稱為真龍天子的帝王及其龍子、龍女,在石膏山留下了諸多蹤跡,構成了又一類的龍文化。西漢高后呂雉八年(前180年)立代王劉恆為帝,劉恆取道石膏山,經上黨盆地出天井關,西入長安登基。劉恆在石膏山東峰建了簡易行宮,並在行宮中商討即位、安邦、治國之大事。

北魏太和十七年(439年),孝文帝南征伐齊,途徑石膏山,登上東峰,整修、擴建漢文帝行宮,並親筆題寫了“龍門”二字。在東峰孝文帝召開了重要會議,決定遷都洛陽。這次會議成為北魏歷史上的重要轉折點。

因兩位孝文帝在東峰駐蹕,故石膏山東峰稱“孝文山”,亦稱“二龍山”。

隋大業十三年(618年)秋,時任太原留守的李淵偕子秦王李世民起兵反隋,師次靈石,有霍山神為其指引,經石膏山西側傍尖陽山南行,隱蔽、快捷地直逼霍邑,霍邑既破,直趨長安,“二年(619年——引者注),高祖即皇帝位”。

後周顯德元年(954年),時任殿前都虞侯的趙匡胤奉命在石膏山下休整,其間與掌書記趙普對弈,並縱論天下,成為趙匡胤奪取天下的轉折點;開寶二年(969年)二月,宋太祖親率宋軍攻打北漢,結果因叛將勾結敵酋而敗北,退守霍邑,宰相趙普在石膏山採藥,為太祖療疾,很快痊癒。

公主聖母廟在尖陽山下。相傳公主為唐玄宗之女。開元年間(713-741年)因厭倦宮廷生活,避世歸隱,棄富貴而就清貧,舍豪華而逐山野,來到尖陽山上,焚香迎日出,樂於施善眾生,教喻村民,噴煙施藥,驅逐蝗蝻。到天寶年間(742-755年)又結廬而居於石膏山下,為伐薪採藥者舍茶指路,深受百姓敬仰。後人們建公主聖母廟於尖陽山麓。

唐大曆四年(769年)唐代宗李豫之女崇徽公主出塞,遠嫁回紇國,取道石膏山下的靈沁古道。

相傳,東海龍王的第五個兒子敖奇,私出龍宮,來到人間,在石膏山同西山山神的女兒相愛,最終化為泉水,日夜滋潤著化為桃樹的山神女兒,為後世留下了一段神奇而美好的愛情故事。

以上所述,不管是帝王——真龍天子,還是帝王之女——龍女,還有龍王之子,均與龍分不開,為石膏山的龍文化增添了許多內容。

傳承光大龍文化

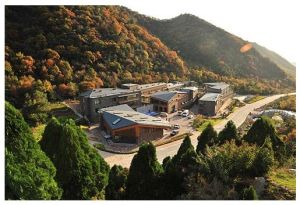

在臥龍景區的入口處,投資3000餘萬元開闢了以龍為主題的文化廣場,廣場占地面積達12436m²。右為龍字牆,牆體面積737.7m²,上有陽刻、陰刻龍字2012個,這些龍字的選取始於夏,終於民國,甲骨文、大篆(金文、石鼓文)、小篆、隸、楷、行、草,一應俱全,均為名家名字。左為龍紋柱,9根龍紋柱浮雕面積達1127.88m²,上雕609幅龍紋形象,龍紋形象取自陶文、青銅器、石或磚、瓦鐺、木、陶瓷、彩繪等。此外,地面還有81塊石刻,刻著龍的不同部位。新建的臥龍山莊,建築面積7987m²,其餐廳名稱分別為龍王府、青龍閣、玉龍閣、金龍閣、白龍閣。地理環境

地理位置

晉中靈石石膏山風景名勝區位於東經111度77分、北緯36度83分,四周群山環繞,山巒重疊,山地和丘陵面積占90%以上。中部為汾河谷地,縣城即居於谷地之中,乃為晉中通往晉南之咽喉,自古以來就是兵家必爭之地。

地形地貌

靈石縣東部太岳支脈的石膏山,海拔2532米,西部為丘陵地形屬呂梁山脈,較大山為縣城西北14.5公里處的新建塬,海拔1275米,坡度約40度,頂部平坦,面積12平方公里左右,是控制兩渡至西山、控制靈石河西的戰略要地。

石膏山坡陡山峻,山體高度在800——1400米之間,坡度大部分在40度左右。山勢呈南北走向,區域內斷層出露較多,尤以西峰為最,形成矗立千仞的懸崖峭壁和大大小小的溶洞奇觀。更由於形成溶洞的岩層為一套濱海相碎屑岩,即前人所稱的“霍山砂岩”,其間存在有水平方向的裂隙,在石灰岩裂隙水的亘古浸蝕下,溶洞中形成了許多姿態各異的石鐘乳,構成了一道豐富多彩的地貌景觀。石膏山地層古老且相對穩定。從地震學角度看,石膏山處於霍山斷裂帶上。這條斷裂帶從介休洪山起步,經綿山,石膏山而至霍山,石膏山區域為七級裂度區。歷史上石膏山區域沒有發生過較大的地震,甚它地區的強地震對石膏山區域的波及影響亦不明顯。

氣候環境

景區為暖溫帶大陸性氣候,年均氣溫10℃左右,一月零下6℃,七月24℃,年降雨量650毫米,霜凍期為九月下旬至次年四月中旬,無霜期140天,是晉中市年均溫最高地區,年平均高於全市1-2℃。

自然資源

地質結構

石膏山為太岳山的主峰之一,有著相對獨立的地質構造特徵。天河、白楊河、二溝水三道水系把它和周圍其它山峰隔離開來,是太岳群峰中一座比較孤立的山峰。海拔高度1100-2523.6米,總面積35平方公里。

旅遊資源

石膏山四峰環抱,峰峰聳翠,有清清流水,千尺巨瀑;還有溶洞名剎,古道通幽;更有遍山紅葉,杜松寶塔。自古以來就是人們朝山拜謁,登臨神遊的歷史名山。

石膏山的旅遊資源是一個類型結構比較豐富、區域配置比較合理的地域體系。大運高速公路的建成縮短了不同旅遊資源間的時空組合,從而使得石膏山以自然特色為主體的旅遊資源,在全省乃至北方更顯突出。

植物資源

石膏山植被保存特別完好,森林覆蓋率高達95%,樹種繁多,計有喬灌木44個科239種之多,主要為油松、側柏、杜松、白皮松、落葉松、雲杉(古稱杄樹,有青杄、白杄之分)、遼東櫟、鵝耳櫟、元寶楓等。其中又以油松為最,素稱“油松之鄉”。杜松和白皮松則是石膏山特有的風景樹種,具有較高的觀賞價值。石膏山完好的自然植被造就了它特別良好的環境質量,林區空氣含菌量極低。據實地測算調查,每立方米空氣含菌量589——1965個,僅達城市繁華區的1/500——1/800,加之在森林的降溫作用下,林區的夏季氣溫要比山外低10%左右,使石膏山成為休閒療養,避暑度假的理想之地。

石膏山自然環境優美,森林和水力資源豐富,森林覆蓋率為76%,植被覆蓋率達89%。從山腳到山頂可以看到分布層次十分清晰的多種植物帶:有灌叢帶、闊葉林帶、混交林帶、針葉林帶,還有草甸、苔蘚、藤蔓類植物。

主要景點

截止2015年,石膏山有以下特色景區:天竺景區、紅葉景區、臥龍景區、龍吟谷景區、客服中心景區、水庫景區、天河景區、花石岩景區、乾龍觀景區和白楊河野營探險區。在觀光度假核心區內,又有若干分景區,其中心仍是天造地設的梵音洞天。

青雲寺

出南天門向北上行500餘米,在西峰龍巖頂上,有一座青雲寺,為明朝嘉靖三十二年禪宗弟子弧月和尚所建。傳說中,青雲寺建築十分宏敞壯觀。規劃中的青雲寺,將繼續作為禪宗道場,主要修建有大雄寶殿、天王殿、山門、白衣大士殿(觀音殿)、延壽殿、地藏殿、財神殿、護法殿等。

青雲塔

在石膏山西麓,有一段視野極為開闊的緩坡嶺脊。此處建有一座九層高塔,稱青雲塔(千佛塔)。塔內供奉千尊佛及三十二觀音像。

法不孤起,仗境方生。道不虛行,遇緣則應。一切供養中,法供養為最;一切布施中,法布施為最。於一切供養中,最能報恩佛陀,令諸佛菩薩歡喜的即是法供養。修建正信佛教道場,令佛法久住世間,如法布施。“三寶門中福好求,一文種下萬文收!”三寶是我們積累資糧最殊勝之大福田,願一切有緣者為圓滿六度為行。護持佛法,廣種福田。

祈願具大悲心的有緣善士發心共塑佛菩薩像,其功德利益如恆河沙不可思量。普塔院全體僧眾將為做出殊勝供養的結緣者,誦經祈福回向,加持功德主們的一切世間利益皆得成就。其功德名塑於佛像前,流芳萬世。

天竺寺

佛寺取名“天竺”者,卻不多見。天竺專指佛國聖地,是佛祖弘揚佛法的所在,一般寺院不能亂用這個名號,只有修行高深的尊長,才有這樣的資格。石膏山能建天竺寺,據《天竺寺●募緣序》碑記:“夫名山洞府乃神靈窟宅之區,方寸心田既眾生好修之地,故知山川幽奧遇境可以通神,香火皈依積誠斯能動佛,豈必舟回南海,始見白衣國在西天,乃名天竺也哉。”可見天竺寺立地深厚,善德遠行,來歷非同一般。

天竺寺,以石膏山上中下三個較大岩洞中的佛殿為主,輔以藏經打坐、飲用取水和圓寂六塔幾個部分,布局雖然散落,卻有萬道可通。旅遊觀光,不僅能夠欣賞大自然如詩如畫的美景,還可以在深藏淺露的每個殿宇,感受佛門淨界的莊嚴妙高,尋求詮釋人生的自我滿足。

保全禪院

保全禪院是天竺寺僧人證經說法之地,進行了大規模的復修重建。新建的保全禪院迴廊閣樓,功能齊備,明月悟空,清風禪語。遊人在這裡小憩,既可以品味香茶,談古論今;還可以揮毫潑墨,把酒吟詩。正如前人語所書:“雲遠深岩極樂處,山靜虛謐自在仙。”

大雄寶殿

大雄寶殿正座供奉的是佛國世界的最高領袖釋迦牟尼三世現身像,有過去佛燃燈佛和未來佛彌勒佛,他們至尊至貴、至高無上。釋迦牟尼是裟婆世界的教主,他的左右協侍是文殊和普賢菩薩。裟婆世界是指現實世界,他來到這個世界上天賦的使命就是教化民眾、拯救苦難。但對世人來說,只不過是一種宗教意識,信與不信,心誠則靈,燒香磕頭,各有所求。鐵佛殿的佛都是可以用手摸的,摸摸尊貴無比的佛門第一大神,沾沾濕氣,萬事如意。還有藥師佛、阿彌陀佛,摸摸他們,可以消災免難、一身平安。釋迦牟尼是古印度人,傳說是一個著名王族的王子。釋迦牟尼生活的年代(約公元前565——486年),與孔子(公元前551年——479年)幾乎是同時,這兩位東方聖哲都以他們博大精深的思想聞名於世,而釋迦牟尼作為佛教的創始人,他的生平事跡更富有浪漫傳奇色彩,歷史事實與神話傳說糾纏在了一起。佛教傳入中國後,連他的面色也快變成黃種人。

正座兩側,東廊是藥師琉璃光王佛,左右協侍為日光、月光二菩薩,合稱藥師三尊,也稱“東方三聖”。藥師佛有十二誓願,解除眾生的痛苦,滿足眾生願望。鐵佛殿的藥師爺特別靈驗,香火最旺。西廂是阿彌陀佛,左右協侍是觀世音菩薩和大勢至二菩薩,合稱阿彌陀三尊,也稱“西方三聖”。阿彌陀佛是無比光明、無比長壽的象徵,無論男女老幼,不分上智下愚,只要祛除雜念,一心專念“阿彌陀佛”的名號,就可以排憂解難。曾有家家“阿彌陀佛”之說,深受人們喜愛。

大雄寶殿之“大雄”,是對佛祖的尊稱,意思是佛祖勇而無畏,無所不能,其神力能降服群魔,護侍眾生。所有只要是佛寺,都有大雄寶殿。

三大士殿

三大士殿始建於明代嘉靖年間,初為保全寺,崇禎末年改為天竺寺,清順治時改名為保全禪院,到雍正年間,又復改為天竺寺,三大士殿是天竺寺的一個大殿,供奉觀音、文殊、普賢等菩薩。

“中國佛教四大名山”之一的五台山是文殊菩薩化現的道場。石膏山佛教原本是從五台山傳入的,屬於五台山佛教宗主的一支,一脈相承。文殊、普賢、觀世音菩薩,人們最為敬重,倍加喜愛。正殿中間端坐的是觀世音菩薩,手執淨瓶柳枝,助人消災免難。據《妙法蓮花經》證:觀世音神通廣大,在眾生受苦受難時,稱誦其名號,就會“觀”到這個聲音,立即前去解救。聲音不用耳聽卻一“觀”便知,足以顯示這位菩薩大慈大悲的無邊神通。一面端坐的是文殊菩薩,手執寶劍,表示智慧銳利。他的坐騎為青獅,佛法威猛,能摧毀一切邪魔。另一面端坐的是普賢菩薩,普賢將佛門的善行普及到一切地方,可謂功德無量。這位大菩薩從名字到功德都體現其行願的悲切,有莫大的同情心。他的坐騎是六牙白象,表示願行廣大,特別威靈。所以人們為求精神寄託,或要人生快意,或要望子成龍,或要解除煩惱,都想拜會大慈大悲、大智大能、大善大德的三大菩薩。所有佛寺造像都採用緬甸上乘玉石雕塑,慈眉善目,非男非女,晶瑩潤澤,流光溢彩,俗稱“玉佛殿”。佛教傳入中國以後,已經逐漸被中化,並融入了國人傳統思想的文化內涵中,因此這些佛國世界的二等公民,被人們推上蓮花寶座,享受和大佛們一樣的待遇。寬敞的殿宇兩廂曾列有十八羅漢。他們一個個神乎其神,顧盼自如。對於這些芸芸眾生的代表,人們家喻戶曉,耳熟能詳,也叫中岩為“羅漢堂”。

龍吟書院

龍吟書院位於石膏山核心景區臥龍溝,總建築面積5000m²,共包含五所庭院,是文人雅土交流思想、切磋書法和展示技藝的場所,使景區在展示自然景觀的同時,閃耀山西人文特有的文化魅力和文化積澱。龍吟書院設有書畫家工作室、作品展室、茶飲室,琴棋書畫和住宿休閒一應俱全。[9]

龍吟書院始創於唐朝初年,舊址在靈石石膏山下的前二溝村。書院原是西漢初年已經開通的靈沁古道上的一座客棧,在唐初政通人和、百廢待興的社會環境下,改設為書院,取名“古道書院”(後周年更名為龍吟書院),課讀周圍村莊的農家子弟,一時聞名靈石、沁源邊境。1200多年來,隨著朝代的更替,書院時興時衰,但院落不曾塌廢。可嘆的是清道光二十年(公元1940年),書院被一夥歹徒燒成一片廢墟。書院雖然處於偏僻的山谷之中,但由於它坐落在晉中盆地通往上黨盆地的咽喉之路上,因此過往的名人騷客多駐足書院。據明間傳說與考證,王維、李商隱、趙匡胤、趙普、于謙、傅山等歷史名人都到過龍吟書院,或打尖、或詠詩、或題字、或遊玩·····留下了許多鮮為人知的傳說故事。

捨身崖

捨身崖在天竺寺景區。位於西峰南天門外而西北面向的懸崖絕壁即是。這裡左立絕壁,右臨深淵,仰可萬仞,下視千丈;蒼松怪柏,植於崖隙之中;嵐霧白雲,繚繞於石徑之上。人行於此,有匍匐爬行者,有倚壁挪步者,無不頭暈目眩,心驚膽戰,目不敢斜視,魂不敢離舍,直到進得南天門,方可長舒一口氣。

抱佛洞

抱佛洞又稱白衣洞,在天竺寺景區。白衣洞建有白衣寺,白衣寺歷史古老,建築簡陋,僅木欄三面圍繞,一尊白衣菩薩石像端坐而已。白衣洞建築一直簡陋,“奢華”時亦不過“修殿一間”。

公主聖母廟

公主聖母廟在天河景區。《靈石縣誌·典禮》(民國二十三年本)記載:“公主聖母廟位尖陽山之麓,創建年代殊不可考。廟中只唐、宋重修碑碣。山巔有公主梳妝檯,石大如屋,上平如案,梳形宛然;上支三石,儼然鼎足,突出尖陽山頂。相傳周末某國公主因國亡隱此,憂憤世亂,自台躍身山下而死,迄今其地林木偃伏,形狀依然存在。事雖無稽,神靈特異,每遇蝗蝻為災,鄉人祈禱,即有無數白頸烏鴉出而搏噬,禾稼無恙,其神靈應,至今猶然。不但歷代碑碣敘述耳。”根據以上記載,公主聖母廟的創建應在唐朝之前,因志文中寫道“廟中只唐、宋重修碑碣”,該廟唐、宋時期已屬“重修”,可見“創修”應在唐以前。且唐安慶緒天成二年(歲次戊戌·758年)已有廟可供祈禱,當時廟之“堂殿破碎,廟宇凋殘”;宋鹹平五年(歲次壬寅·1002年)、金大安二年(歲次庚午·1210年)曾兩次大修,有碑記為據。又據《重修公主聖母廟碑記》碑文後所附詩句“曾臨無道秦皇滅”可以推斷,公主聖母廟應創建於秦代之前。公主聖母,當地人又尊稱為公主娘娘。傳說公主娘娘在尖陽山上,焚香迎日出,叩拜送晚霞,樂於施捨蒼生,擅於救助民眾,並下得山來,教喻當地村民煙燻施藥,驅殺蝗蝻,十分有效;又在青石崖結廬而居,為進山伐薪採藥者施藥舍飯,指點迷津,深受一方百姓之敬仰。

龍王洞

龍王洞在天竺寺景區,位於石膏山上岩溶洞之東側,洞高5米,寬8米,深10米許,洞內建龍王祠。龍王祠面闊一間。洞前辟有四級平台,紅條石漫地,松柏間植,環境幽雅。洞東通一小洞,深不可測,洞口壁上有赭紅字跡“龍水宮”;洞內泉水汩汩而出,清澈異常。洞外崖壁石縫間平生一株山桃,主桿直徑不過10厘米,貼地生出百十根分枝,呈扇面狀。“扇面”有3米多長、2米多寬。每逢陽春三月,滿樹桃花盛開,有如鳳凰展翅。這就是石膏山古景之一的“龍鳳呈祥”。

神話傳說

石膏山之名,弗取礦物質石膏之意。《春秋玄命苞》曰:“膏者,神之液也。”故石膏之意乃指石中流出乳白色汁水,遇空氣凝結而成鐘乳石者也。蓋因古人不解石灰岩層滲水形成鐘乳石之謎,致有“膏山活石”之說,並演繹出觀世音菩薩三十二化身之一的白衣大士在此山坐化歸真,“感石滴乳,抱裹真身”的一段美麗傳說。

在很久很久以前,石膏山還是一座無名的山峰。當時,在山下河谷中的村落里,常有一位身著白衣的婆婆為婦女們施藥治病。她所帶的藥物皆為水劑和粉末,一療即愈,但從不收受患者錢財;偶遇飯時,只討一茶半飯解渴充飢;誰也不知她的姓氏,更不知她所居何處。問之,則自稱孝義如來村人氏,孀居多年。村民於是稱之曰“白衣醫婆”。後來,有一樵夫到石膏山上砍柴,看見她在上岩溶洞中閉目跏趺,口誦佛經。樵夫於是上前施禮叩問:“醫婆在此居住嗎?”只聽醫婆回答道:“行蹤不定,四海為家!”言畢不見,無影無蹤,不知所向。樵夫驚異,下山後將所見所聞說給村民,村民亦驚異不已,於是結伴上山探視,誰料白衣醫婆已在洞中坐化。村民視之為神靈,遂改稱其為“白衣大士”,並於洞前建白衣寺,歲時節日皆來叩拜。

白衣大士在洞中坐化後,大地感其精誠,於是洞內石縫流津,岩間淌液,所流津液,如乳似水,如瓊似玉,似石非石,似膏非膏,這滴落的“石膏”,點點滴滴落在了白衣大士身上,漸漸地將白衣大士的真身包裹起來,最終成為一幅惟妙惟肖、層次分明的森林浮雕圖案。清道光初年,石膏山僧人悟禪請人依白衣大士真身原樣雕了一尊白衣菩薩的石像,安放在抱佛洞前的神龕內,歷代相沿供奉。

石膏山之名源自石中流津如膏,“膏山活石”之說亦因此而言;抱佛洞之名源自膏液包裹白衣大士真身,“膏山疊翠”之景亦因此而成。

旅遊貼士

旅遊交通

通往石膏山景區除公路交通便捷外,還與南同蒲鐵路線南關站相距很近(與南關站相距15km),交通極為方便。以最快速度形成了公路交通網路,新建了南關鎮-石膏山景區旅遊專線公路,由仁義高速口,直接該旅遊專線10km可達石膏山景區。游賞路線

人文景觀(石膏山宗教文化觀光游)1、半日游線路一:景區西入口——公主廟——乾龍觀——景區西入口。

2、半日游線路二:景區西入口——公主廟——乾龍觀——臥龍溝索道上站——普塔院——天門壯觀——天河舍利塔——朝陽洞索道下站——景區西入口。

3、一日游線路一:景區西入口——公主廟——乾龍觀——臥龍溝索道上站——普塔院——石膏山主峰——天河舍利塔——天門壯觀——鍾泉寺——羅頂松濤——朝陽洞索道下站——景區西入口。

4、一日游線路二:景區西入口——公主廟——乾龍觀——臥龍溝索道上站——普塔院——天河舍利塔——天門壯觀——保全禪院——鐵佛寺——鍾泉寺——梵音橋——水庫——景區西入口。

主要游賞項目:公主廟、乾龍觀、普塔院、天河舍利塔、石膏山主峰、天門壯觀、雲路橫空、天竺寺、白衣寺、龍王祠、羅頂松濤、和尚陵園塔群、保全禪院、天河舍利塔、鐵佛寺、鍾泉寺、靈沁古道、梵音橋。

休閒文化度假游

1、半日游線路一:景區西入口——文體中心——二溝龍山——桃花源——演藝廣場——龍吟谷——龍窩瀑布——景區西入口。

2、一日游線路一:景區西入口——文體中心——二溝龍山——桃花源——梨花谷——演藝廣場——龍吟谷——龍窩瀑布——翠峰峽——東次入口——景區西入口。

主要游賞項目:文體中心、二溝紅葉、桃花源、生態植物園、露天演藝廣場、梨花谷、仙人瀑、龍窩棧道、龍窩瀑布、翠峰峽等。

自然景觀

1、石膏山生態觀光游一日游線路一:景區西入口——梨花谷——花石岩瀑布——珍稀動物觀賞園——花石岩金頂——花石岩草甸——景區西入口。

2、石膏山生態探險體驗游

一日游線路一:景區西入口——水壩庫——梵音橋——飛瀑千尺——白楊河小牧場——五龍壑——景區東入口。

3、石膏山生態文化體驗游

兩日游線路一:景區西入口——梨花谷——花石岩瀑布——珍稀動物觀賞園——花石岩草甸——花石岩金頂——東次入口——龍吟谷——薆地溝停車場——飛瀑千尺——白楊河小牧場——五龍壑——景區東入口。

主要游賞項目:花石岩草甸、膏山紅葉、飛瀑千尺、白楊河小牧場、五龍壑等。