主要星官

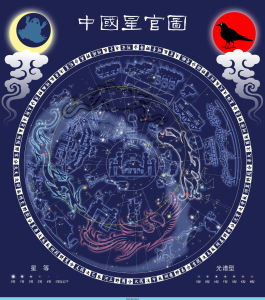

漢族的古天文學之中辨別和劃分星區的方法自具一格,不同於西方的黃道十二星座的劃分方法,中國古代天文學中的星區劃分使用的是類似於西方的“星座”的“星官”系統,其中最系統的劃分方法是將星空中的一千四百六十四顆星分為“二百八十三官”。中國古代“星官”系統把天空分為“三垣二十八宿”以及其他星官。(如今可查的典籍中關於星官的最早的記錄出現在《史記·天官書》之中),“二百八十三官”中就含“三垣”、“二十八宿”等星官。

三垣星官

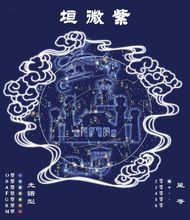

三垣指上垣(太微垣),中垣(紫微垣)下垣(天市垣)。“垣”指星的區域。

“太微垣”,位於“北斗”的南方,包含十顆星。《三家注史記》中有注為:“太微宮垣十星”。

“太微垣星官”包括:

太微左垣 · 太微右垣 · 五帝座 · 五諸侯 · 謁者 · 三公 · 九卿

內屏·幸臣· 太子 · 從官 · 郎將 · 虎賁 · 常陳

郎位·明堂· 靈台 ·少微· 長垣 · 三台

“紫微垣”,位於“北斗七星”的東北方,包含十五顆星,沿東西方向排列。

星官

星官“紫薇垣星官”包括:

北極 · 四輔 · 天乙 ·太乙 · 紫微左垣 · 紫微右垣 · 陰德

尚書 · 女史 · 柱史 ·御女

天柱 · 大理 · 勾陳 ·六甲 · 天皇大帝 · 五帝內座 · 華蓋

傳舍 · 內階 · 天廚 ·八谷

天棓 · 內廚 · 文昌 · 三師 · 三公 · 天床 · 太尊

天牢 · 玄戈 · 天理 · 北斗

天槍 ·輔 · 勢 · 相 · 太陽守

“天市垣”,位於“房宿”和“心宿”的東北方,包含二十二顆星。

“天市垣星官”包括:

市樓 · 車肆 · 宗· 宗正 · 宗人 · 帛度 · 帝座 ·天市左垣

屠肆 · 帝座 · 候· 宦者 · 列肆 · 女床 · 貫索 ·天市右垣

七公 · 天紀 · 斗· 斛

四象星官

星官-青龍

星官-青龍四象星官即二十八宿星官,又稱“二十八舍”。再將“二十八宿”分為四大星區,分別用“朱雀”、“玄武”、“青龍”、“白虎”四靈獸命名,即是所說的“四象”又稱為“四靈”或“四陸”。可以理解為,“朱雀”、“玄武”、“青龍”、“白虎”是四個大規模的“星座”。對於“四象”《史記·天官書》中解釋為:“東宮蒼龍……南宮朱鳥……西宮……參為白虎……北宮玄武……”,(蒼龍即青龍,朱鳥即朱雀)。

“青龍”涵:角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿;

“朱雀”涵:井、鬼、柳、星、張、翼、軫七宿;

“白虎”涵:奎、婁、胃、觜、畢、昴、參七宿;

星官-白虎

星官-白虎“玄武”涵:斗、牛、女、虛、危、室、壁七宿。

《史記·天官書》中就有:“二十八舍住十二州”,是將天文與地理相聯繫了。“二十八宿”均分布在黃道和赤道帶上,日、月的相對運動會划過這二十八個“星官”。二十八宿分成四組,並與東、南、西、北四宮及用動物命名的四象相配,而每宿又以宿名以及按照木、金、土、日、月、火、水的順序與一動物相配。即:

東方青龍 角宿 亢宿 氐宿 房宿 心宿 尾宿 箕宿

星官-玄武

星官-玄武對應動物 角木蛟 亢金龍 氐土貉 房

日兔 心月狐 尾火虎 箕水豹

北方玄武 斗宿 牛宿 女宿 虛宿 危宿 室宿 壁宿

對應動物 斗木獬牛金牛女土蝠 虛日鼠 危月燕 室火豬 壁水貐

西方白虎 奎宿 婁宿 胃宿 昴宿 畢宿 觜宿 參宿

對應動物 奎木狼 婁金狗 胃土雉 昴日雞畢月烏觜火猴參水猿

南方朱雀 井宿 鬼宿 柳宿 星宿 張宿 翼宿 軫宿

對應動物 井木犴 鬼金羊 柳土獐 星日馬 張月鹿 翼火蛇 軫水蚓

概述

星官

星官我國古代為了便於認星和觀測,把若干顆恆星組成一組,每組用地上的一種事物命名,這一組就稱為一個星官,簡稱一官。唐宋後也有稱之為一座的。但這種星座並不包含星空區劃的涵義,與現今所說的星座概念有所不同。三國陳卓把石氏、甘氏、巫鹹三家星官合併組成一個283官,共1464顆星的星官系統,為後代天文學家所沿用。

中國古代天文學中的星區劃分使用的是“星官”系統,類似於西方的“星座”。中國古代“星官”系統把天空分為“三垣二十八宿”以及其他星官。(最早的記錄出現在《史記·天官書》中)再將“二十八宿”分為四大星區,分別用“朱雀”、“玄武”、“青龍”、“白虎”四靈獸命名,即是所說的“四象”又稱為“四靈”或“四陸”。可以理解為,“朱雀”、“玄武”、“青龍”、“白虎”是四個大規模的“星座”。

其他星官概述

星官

星官除了上面介紹過的“曜”、“垣”、“宿”之外,我國古天文中仍有一些比較著名的“星”和“星官”,例如“天狼”、“北落師門”、“天狗”、“北極”、“北斗”等等。

“天狼”,大犬座α星,是全天最亮的恆星,光色淡藍。實際上“天狼”有一顆伴星,形成一個目視雙星系統,不過伴星比較暗,肉眼無法觀測。《史記·天官書》有:“其東有大星曰狼。”就是指天狼。

“北落師門”,南魚座α星,是秋季南方星空中唯一的亮星。

“天狗”,有星七顆,位於羅盤座。《晉書·志第一·天文上》中有“狼一星……北七星曰天狗”。

“北極”,又名“勾陳一”,小熊座α星。因為它距離北天極只差一度左右,且為較亮星,所以稱其為“北極”。

《爾雅·釋天》中有:“北極謂之北辰”,所以“北極”又稱為“北辰”。“北極”其實也是雙星。

“北斗”函“天樞、天璇、天璣、天權、玉衡、開陽、搖光”七顆星,即大熊座α、β、γ、δ、ε、ζ、η星。其實確切的說應該是“北斗”八星,因為“開陽”星也是雙星,但由於“北斗”自古稱七星,今天仍然沿用原來的叫法。《詩經·小雅·古風之什·大東》中有:“維南有箕,不可以簸揚。維北有斗,不可以挹酒漿。”“斗”就是指“北斗”。

另外,還有一些亮星、星官。如“南極老人”、“軒轅十四”等;而“天河”、“天江”、“天船”、“天津”,剛好水、船、渡都全了;再,以“親屬關係”命名的,如“丈人”、“子”、“孫”;以動物命名的,如“狗”、“鶴”:還有官銜、身份、器物等等等等。中國古天文的星官系統除了嚴謹外,用“華麗”“博大精深”等詞來形容也毫不覺得誇張。了解越多,其魅力亦無窮。

星官系統

曜

說到中國古天文學,就要粗略了解一下“曜”、“垣”、“宿”的意義,以上已經結束了“垣”和“宿”,下面就專門說說“曜”。

“曜”本義為日光,後稱日、月、星為“曜”,可理解為明亮的天體。關於“曜”一字,中國自古以來就曾有“五曜”、“七曜”、“九曜”、“十曜”、“十一曜”、“二十八正曜”等之稱,下面對其作簡略說明。

五曜

五曜即“五緯”亦稱“五星”,即太陽系裡的水(辰星)、金(太白)、火(熒惑)、木(歲星)、土(鎮星)(此處按距離太陽由近及遠的順序排列,下同)“五星”的稱法最早大約出現在公元前四、五百年。

水星,古名“辰星”。是太陽系裡距離太陽最近的行星,從地球上觀測“水星”時,它一般都出現在太陽的兩側,距太陽的距離總保持在三十度內。這裡的“度”,為中國古代的單位,三十度左右約為一“辰”,《新唐書·志第二十一·天文一》中就曾有“十二辰”的說法,所以由運動距離來定“水星”名為“辰星”。“水星”用肉眼是比較難觀測到的,因為“水星”的公轉軌道半徑最小,是地內行星,一般都是隨太陽在天空中划過,太陽的強光蓋過了“水星”,每年只有很少的幾天的條件,才可成功用肉眼觀測到“水星”。

金星,古名“太白”。緣於其反射光為明亮的白色,是行星中最亮的一顆。其銀白色的亮光最亮時比淡藍色的“天狼星”還要耀眼。《詩經·小雅·谷風之什·大東》中有;“東有啟明,西有長庚。”這裡所說的“啟明”和“長庚”似乎為兩顆不同的星,其實兩者實際上都是“金星”,當其先太陽而出地平線時,就是所謂的“啟明”,而後太陽而出地平線時,就是“長庚”了。“金星”有厚重的大氣層,金星球體表面溫度很高,甚至可以融化一些低熔點的金屬。

火星,古名“熒惑”。由於“火星”表面的土壤及岩石都為紅色,所以其反射光為淡淡的火紅色,類似於螢光;另“火星”是第一顆地外行星,它與地球的相對運動,使其在地球上自視的運動方向會產生變化,令人迷惑,《後漢書·志第十一·天文中》就有“熒惑逆行”的記載,所以古人稱其為“熒惑”。“火星”是“類地行星”中與地球最相似的一顆,“火星”曾達到距離地球相當近的距離,給對其的觀測提供了良機。

木星,古名“歲星”。我國古代天文觀測認為“木星”的運行周期是十二年,如果將黃道帶分成十二個部分,每個部分稱為“次”(分別為:星紀、玄枵、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉火、鶉尾、壽星、大火、析木),則“木星”每年經過一個“次”,即所謂的“歲行一‘次’”。由此得名。我國漢代以後發展形成的“乾支紀年法”,其實就源於之前的“歲星紀年法”。“木星”為目前已知的太陽系裡最大的行星,其“木星大紅斑”曾經是天文界一項著名的謎題。

土星,古名“鎮星”。“土星”古人測其約二十八年繞天一周。平均每年行經“二十八宿”之一,輪流駐紮於“二十八宿”,即稱“歲鎮一宿”,得名。另也稱為“填星”,其中“填”同“鎮”,應為通假字。“土星”最初令人驚異的,就是它的“環”,從地球上觀測,似乎長了兩個“耳朵”一樣。

《史記·天官書》中記載:“天有五星,地有五行。”所以將“五行”分別與著五顆星相配,即為沿用至今的水、金、火、木、土的名字。這五大行星在天空中均衡向划過,類似於緯線,故古合稱“五緯”。“五緯”、“五星”也就稱作“五曜”。

七曜

七曜,古代也稱“七政”、“七緯”。是我國古代對“太陽”、“太陰”、“辰星”、“太白”、“熒惑”、“歲星”、“鎮星”的合稱。是古人以其同時在天空中運動且不同於其它恆星錯把太陽、月亮也當成了行星。

“七曜”,在古代所使用比較廣泛,李白的《大獵賦並序》中有:“文章森乎七曜兮,製作參乎兩儀,括眾妙而為師。”《晉書·卷十一·志第一》中為:“然則三皇邁德,七曜順軌,日月無簿蝕之變,星辰靡錯亂之妖。”國外很多地域,類似的以“七曜”代表一個星期的七日。公元前七百年左右,古巴比倫出現了一個星期分為七天的制度,四星期合為一個月。他們建造七星壇祭祀星神。七星壇共七層,每層一個星神,從上到下依次為日、月、火、水、金、木、土七個神。七神每周各主管一天。星期日稱“日曜日”;星期一稱“月曜日”;星期二稱“火曜日”;星期三稱“水曜日”;星期四稱“木曜日”;星期五,稱“金曜日”;星期六稱“土曜日”;(最早亦出現於兩河流域的古巴比倫文明)。故,西方每星期是以星期日開始計算的,同中國習慣不同。“七曜日”的稱法在日本被普遍的使用著。

九曜

九曜指在“七曜”之外,再引入“羅睺”、“計都”兩“隱曜”,“羅睺”及“計都”均為梵語的音譯。在夜空中突然出現威脅著每個人的星稱為“計都”;搶奪太陽和月亮的光而引起日食的星稱為“羅睺”。

傳說“羅睺”本為統領眾魔的龍,曾與天神們聯合對抗惡魔,但在高奏凱歌之際,他趁大家不備,偷喝了聖液,不料其罪行被太陽和月亮看見,就向眾神告發,天神趕去奮力將“羅睺”的頭切下,而此時聖液已在“羅睺”的體內發生作用,令其得以如同星體般永恆不滅,自此“羅睺”的頭以及他的身體——“計都”,即成為日、月兩曜永不妥協的敵人,只要環境許可,他們即試圖吞噬太陽和月亮,造成日、月食,而計都的尾巴有時亦會以彗星的行貌出現在世人之前。另一版本本為:“羅睺”是古印度神話中的惡魔,相傳為“達耶提耶王毗婆羅吉提”與“達剎之女辛悉迦”所生之子,他又被稱為“行星、流星之王”,西南方的守護神;他長有四隻手,下半身為蛇尾,好為非作歹。“天神”與“阿修羅”攪乳海之時,“羅睺”喬裝改扮,混在天神隊伍里偷喝甘露,結果被“日神”和“月神”發現,向“毗濕奴”打了小報告,“毗濕奴”當即用神盤砍下了“羅睺”的頭和手臂。但因為“羅睺”已經喝了甘露,所以他的頭長生不死,為了報仇,就經常吞噬太陽和月亮,從而引起日食和月食,此為日、月食的由來。“羅睺”星為一黑暗星,死掉的身體則化為“計都”星,皆不祥。

西天竺的《七曜攘災決》(公元九百年左右被翻譯傳入中國的)中具體介紹了“羅睺”、“計都”兩隱曜為:“羅睺,遏羅師者,一名黃幡,一名蝕神頭,一名復,一名太陽首。常隱行不見,逢日月則蝕,朔望逢之必蝕,與日月相對亦蝕……計都,遏邏師,一名豹尾,一名蝕神尾,一名月勃力,一名太陽首,常隱行不見。”

在中國“羅睺”之名普遍認為最早出現於公元七百一十八年所譯的《九執歷》中,所謂“九執”即是指“九曜”。“羅睺”、“計都”在唐末、以至五代時已漸為我國天文學家所重視。

而所謂“隱曜”,指人的視覺中無法看到的星曜,同行星及恆星的目視可見不同。實質上,“隱曜”是古天文學上的軌道術語,“在天只有氣而無形”就是描述“隱曜”相當準確的說法。中國古代天文中的“隱曜”,大多數與日、月所被觀測的運動有關。而“羅睺”、“計都”在天文學上是一種指代。

太陽在天球上進行移動的軌跡稱“黃道”,《宋書·志第十三·天文一》中有:“黃道,日之所行也。”而月球在天球上進行移動的軌跡(繞地公轉的軌道)稱“白道”。“黃道”和“白道”相交於兩點,分別稱為“月北交”和“月南交”。在中國“羅睺”和“計都”所指代的是“黃道”和“白道”的交點。

另有一以“羅睺”為白道升交點。“計都”為月球遠地點的說法,此說法曾傳入日本,現今日本尚存有兩幅早期以“九曜”位置占算星命的天宮圖。

十曜

十曜是指(一般是相對少見)“時輪歷”中在“七曜”之外,還有兩個假想的天體,即“羅睺”、“劫火”(“羅睺尾”,此處未得詳細考證,不過筆者猜測為“計都”),再加“長尾彗星”,合稱為“十曜”。

十一曜

十一曜指的是在“羅睺”、“計都”之上復加“月孛”、“紫氣”兩“隱曜”,合稱“四餘”,與“七政”一起合稱“七政四餘”。“月孛”及“紫氣”兩曜,傳入我國的時間相對晚一些。明代天文學家邢雲路指出,“四餘”應出自於《都賴聿斯經》,此書中所提及“十一星”就是指“七政”、“四餘”。

“隱曜”是公認“四餘”是肉眼不可見的星曜,特殊的情形下,卻仍然認為可同“七曜”這樣的可觀天體一樣能夠進行觀測。除了“羅睺”、“計都”指“月北交”和“月南交”之外,古人認為當有妖孽出現時“月孛”也可以憑視覺觀見,“其星為彗星之屬”。但不同的是光芒四出,不同於一般只有一條慧尾的彗星,《春秋》記載:“孛見大辰”、“孛入北斗”。“王者德至於天”時,“紫氣”可見,形狀如同半月,通常出現於陰曆月未至月初,“助月為明”,這就是常說的“景星”或“德星”,《漢書·卷二十六·天文志第六》中就有:“景星者,德星也,其狀無常,常出於有道之國。”

另,有說法認為形成以下指代:月球沿白道由黃道南過升交點入北時,稱“羅睺”;再由黃道北過降交點入南時,稱為“計都”;月球沿白道運行至遠地點稱為“月孛”;運行至近地點時稱為“紫氣”。“四餘”“隱曜”都和月行軌道相關。

二十八曜

二十八曜又稱二十八正曜,指的是中國古代曾列出二十八“主星”。具體各“正曜”為:紫微、天機、太陽、武曲、天同、廉貞、天府、太陰、貪狼、巨門、天相、天梁、七殺、破軍、祿存、天馬、左輔、右弼、文昌、文曲、天魁、天鉞、火星、鈴星、擎羊、陀羅、天空、地劫。

有一說法稱其中“太陽”、“太陰”為“中天主星”,而“天空”、“地劫”即稱為“中天助星”。

外國星官

其實根據四大文明古國的古天文成就,可以發現,各文明古國的天文研究中,也不乏跟中國的“星官”相似的星區概念。

古埃及

由出土的星圖發現,古埃及人認識的星有北極、天狼(古埃及稱其為“天狗”)、牡羊、天蠍等。古埃及恩的星區系統是將赤道附近的星分為三十六組,每組星數不等,涵蓋十天,稱為“旬星”。

古巴比倫

在今幼發拉底河和底格里斯河即“兩河流域”一帶,又稱美索不達米亞(希臘語為“兩河之間的土地”),從公元前三千年左右開始到公元前後,始終使用楔形文字。他們取得的天文學成就中,關於星區的概念就有將黃道帶的恆星劃分為12個星座,即演變成今天的“黃道十二宮”。

古印度

古印度人劃分黃道的方法不同於古巴比倫,而是分成二十七部分,每部分均稱“納沙特拉”,翻譯過來就是“月站”的意思,這也稱“二十七宿”。據記載“二十七宿”的全名最早出現在《鷓鴣氏梵書》里,第一宿為“昴宿”。而在《摩訶婆羅多》里則是以“牛郎星”為第一宿,即通稱的“天鷹星α星”,中國古稱“河鼓二”。後來又換以“牡羊座β星”即中國古稱“婁宿一”為第一宿。印度“二十七宿”上按等分劃分的,但由於客觀因素,各宿的起點不一定正好有較亮的星,於是他們就選擇該宿範圍內最高亮度的一顆星為各個宿命名。印度也有跟中國古天文中“二十八宿”同名的劃分星區的方法,它位於“人馬座α星”即中國古稱“天淵三”和“天鷹座α星”間,名為“阿皮季德”,譯文為“麥粒”。