沿革

1376年(洪武九年)改元代的行中書省為承宣布政使司,簡稱“藩司”,主管一省民政,與中央六部直接聯繫。1370年於各省設定一都衛,1375年改為都指揮使司,主管一省軍戶衛所番漢諸軍,聽命於兵部和五軍都督府。另外還有負責監察司法的提刑按察使司,聽命於刑部,掌管司法權。

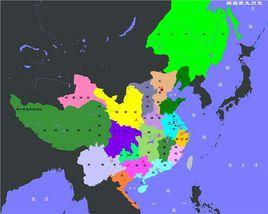

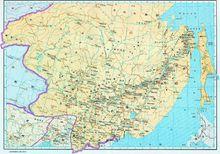

明代在全國設定十七個省級單位,包括:北直隸 、南直隸 、陝西、甘肅、山西、山東、河南、浙江、江西、湖南、湖北、四川、廣東、福建、廣西、貴州、雲南。以上共十七個省級單位,為明朝穩定的統治區域,稱為“兩京十五布政司”(注意:明朝與今名稱雖大部相同,但所轄地域有相當差別,不宜以今天的行政區劃上溯);另外,明朝在1406年至1427年間曾設立交趾布政使司,後被廢;南明時期,延平郡王鄭成功在台灣設立承天府,下轄天興、萬年二縣,另設澎湖安撫司,號為“東都”,後鄭經改東都為東寧,並於承天府之上再設東寧總制府。

布政使司以下,改元朝的路為府,成為主要的二級行政區劃,但是同時又有直屬於省的直隸州,行政級別等同於府。府以下有屬州和縣,是主要的第三級行政區劃,而屬州還可能領有少數縣,成為結構上的第四級,但相對重要性很小。直隸於省的直隸州下也領若干縣,其級別相當於府屬州或府屬縣,仍是第三級行政區劃。所以州按性質不同是跨第二、第三兩個級別的區劃,而與府相比,無論屬州或直隸州的治所所在地均不設縣,即使原有縣的也被併入州制。

都指揮使司方面,明朝共有18個都司、3個行都司、2個留守司。18個都司中,有15個都司與布政使司同名,其它3個分別是北直隸境內的萬全都司、大寧都司和山東省的遼東都司。3個行都司分別是甘肅行都司(治甘州衛,今張掖市)、四川行都司(治建昌衛,今西昌市)、山西行都司(治太原府,今太原市)。2個留守司是洪武年間設定的中都留守司(今鳳陽縣)和嘉靖年間置於承天府(今湖北鍾祥市)的興都留守司。此外,還有統轄黑龍江、松花江流域和庫頁島等地的奴兒乾都司,在政教合一的青海、西藏地區設定有烏斯藏都司、朵甘都司,另有置於今甘肅、青海交界地區的哈密、曲先等衛,不過這些屬於羈縻性質,與內地的都司、行都司性質不同。

疆域

明前期幅員遼闊,東起日本海、外興安嶺,南抵孟加拉灣、越南中部、馬來西亞,北達戈壁沙漠、大興安嶺,西至印度次大陸、極盛國土面積達約一千萬平方公里。

北方

明朝前期,多次對北元和隨後的韃靼和瓦剌作戰,並在與漠南一帶設定四十餘個衛所防衛,包括東勝衛、雲川衛、官山衛、全寧衛、老哈河衛等,這些都是明廷的邊防重地。其走向大致為陰山-大青山南麓-西拉木倫河一線。15世紀30年代後,由於天氣轉寒,農耕不濟,靖難之役時邊塞軍隊被燕王抽調。因此期間邊境略有南移。在明成祖永樂年間,明軍多次北伐,邊境形勢一度改觀。但在明中葉以後,隨著蒙古的再次崛起,邊境再次南移。並修建邊牆 (詳見 明長城 )以防禦蒙古,在長城沿線設定九邊(遼東、薊州、宣府、大同、延綏、寧夏、甘肅、太原、固原)重鎮加強防禦。長城也成為明中後期的北邊,同時也是農耕區與遊牧區的界線。

東北

參見: 明成祖經營東北

明太祖朱元璋設定遼東都司以經營遼東。並多次進軍黑龍江流域,招撫當地土著部落,勢力一度抵達大興安嶺、松花江流域。明成祖永樂七年(1409年)設奴兒乾都司,下轄130多個衛所,將東北疆擴充至外興安嶺、庫頁島等地,後在明宣宗宣德九年(1434年)廢棄,共持續25年。但原設於此處的各衛所及遼東都司仍然存在,至萬曆年間東北羈縻衛所增至384個。明英宗正統年間後,韃靼兀良哈與建州女真部南遷,並不斷侵犯遼東都司。明憲宗成化五年(1469年),明廷修建遼東邊牆。16世紀末開始,建州女真酋長努爾哈赤開始興起,統一女真部,明廷設定的衛所逐漸消亡。明神宗萬曆四十四年(1616年)努爾哈赤稱汗,建立後金。明神宗萬曆四十七年(1619年)薩爾滸之戰後,後金軍隊破遼東邊牆,占領遼東都司大部土地。

西北

參見: 哈密衛

明太祖洪武年間,西北疆界達到今新疆東部哈密地區,並設定一系列衛所。15世紀30年代之後,西北吐魯番與青海蒙古部日益強大。1472年,哈密衛城一度被吐魯番攻破,衛內遷,後復,1514年再度被並。15世紀後半期後,西北諸衛全部喪失,明軍退守嘉峪關。

西南

參見: 三宣六慰

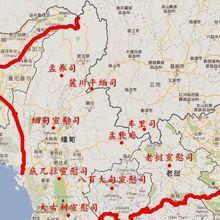

三宣六慰

三宣六慰1381年(明太祖洪武十四年)才將西南地區完全劃入疆域。並設定一系列土司、宣慰司管轄之,邊界達到緬甸中北部、寮國北部、泰國北部一線。後期這些地區多被周邊國家所並。1406年(明成祖永樂四年)明軍進攻安南,南線達到日南州一帶。次年設定交趾布政使司,下設十五府、卅六州、兩百餘縣。後因當地人民反抗激烈,明廷於明宣宗宣德二年(1427年)放棄,安南恢復黎氏王朝。

澎湖與澳門

明朝前期,設澎湖巡檢司管理澎湖列島和台灣本島。1553年葡萄牙獲得在澳門停泊船隻權,至1557年獲得居留權,葡萄牙人要向明政府交付租金,明廷依然擁有澳門主權。

海疆

參見: 明成祖經營南海、 舊港宣慰司

官制

巡撫

明朝實行一省分置都、布、按三司的制度,原為防止地方權力集中,不過在實際使用中體現出一定的不便。所以到宣德以後,開始派部(六部)、院(都察院)大臣以總督和巡撫的名義督撫地方行政,景泰朝之後基本成為各省常制,凌駕於“三司”之上成為一省甚至跨省的最高長官。還有同時兼任巡撫與總督的情況,稱督撫。此外,還有以監察御史為巡按,任監察之職。

巡撫主理民政,原本是明宣宗時期派六部、都察院大臣以此為名義督撫地方行政,到明代宗時正式形成一級行政區。總督於明英宗時設定,分短期與長期兩種,管轄數個布政司的軍務。而巡撫與布政司的轄屬關係不一。有的是一個布政司上面有數個巡撫,如北直隸有順天巡撫(駐遵化)、保定巡撫(駐真定,今河北正定)、宣府巡撫(駐宣府鎮,今河北宣化,一度兼領山西大同府)三巡撫;南直隸有兩巡撫:應天巡撫(駐蘇州府,今江蘇蘇州)、鳳陽巡撫(駐淮安府,今江蘇淮安楚州)。

總督

總督主要署理軍務,分短期與長期兩種。與只掌握一省行政事務的巡撫不同,總督兼管數省,同時在政務之外也兼掌軍務。此外也有河道總督、漕運總督等專管某項政務的總督官職。

巡撫和總督制度在明朝是約定俗成逐漸發展起來的,至今歷史學界甚至仍有對於其起源和發展等有一些爭議,不過這一制度在之後的清朝被正式保留並大大發展,成為標準建制。

劃分

概況

明代的行政區劃設定大體符合山川形便之處,但仍有一些不合理之處。如南直隸就地跨淮北、淮南、江南三個地區。而嘉興、湖州、杭州三個太湖流域的府卻被劃入浙江省,與同為太湖流域的蘇州府分離。而河南省也占據了局部的黃河以北土地。貴州省呈現中間窄兩邊寬的蝴蝶狀。根據《明史·地理志》記載,終明一朝有 府140, 州193, 縣1138。而根據《明史·兵志二》記載,明有 衛493, 所359。此外,明還設定了介於省和府、縣之間的道。道分為分守道和分巡道兩種。明代並改元的路為府,以稅糧多寡為劃分標準。糧廿萬石以上為上府。廿萬以下十萬以上為中府,十萬以下為下府。

明朝大致上繼承元朝行政區劃,其一級地方行政區分置承宣布政使司(布政司)、提刑按察使司(按察司)與都指揮使司(都司)的都布按三司制度,分別掌管行政、司法與軍事等三種治權,防止地方權力集中 。布政司通稱省,底下依序有道、府與縣。道是明朝特別設定介於省和府、縣之間的行政單位,分為分守道和分巡道兩種。府原為元朝的路,以稅糧多寡為劃分標準。糧廿萬石以上為上府。廿萬以下十萬以上為中府,十萬以下為下府。

軍事區劃有衛、所兩制。明代宗、明英宗時設有中央派出管理行政的巡撫與管理軍事的總督,地位在布政司與都司之上。為限制巡撫與總督的權力,又設有都御史制衡之。明朝最後有140府,193州,1138縣,493衛,359所 。

各省

•更名:北平承宣布政使司→平燕承宣布政使司→北直隸

順天府、保定府、河間府、真定府、順德府(與廣東歷史名稱上的順德縣區分)、廣平府、大名府、永平府、延慶州、保全州

•更名:直隸→南直隸

應天府、蘇州府、松江府、常州府、鎮江府、淮安府、揚州府、徐州、鳳陽府(中都)、廬州府、安慶府、徽州府、太平府、池州府、寧國府、滁州、和州、廣德州

•陝西承宣布政使司

西安府、延安府、漢中府、平涼府、鳳翔府、臨洮府、河州、興安州、秦州、邠州、靈州

•山西承宣布政使司

太原府、大同府、汾州府、平陽府、潞安府、澤州府、沁州直隸州、遼州直隸州

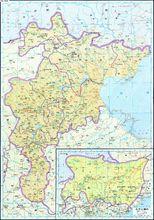

•山東承宣布政使司

濟南府、兗州府、青州府、登州府、東昌府、萊州府

•河南承宣布政使司

開封府、河南府、衛輝府、懷慶府、歸德府、彰德府、汝寧府、南陽府、汝州直隸州

•浙江承宣布政使司

杭州府、溫州府、嘉興府、金華府、衢州府、嚴州府、湖州府、紹興府、處州府、台州府、寧波府

•江西承宣布政使司

南昌府、袁州府、贛州府、吉安府、九江府、建昌府、廣信府(並非封開,梧州交界的古廣信)、饒州府、瑞州府、南安府、南康府、撫州府、臨江府

•湖北承宣布政使司

武昌府、鄖陽府、漢陽府、荊州府、黃州府、承天府、襄陽府、德安府

湖南承宣布政使司

長沙府、永州府、岳州府、衡州府、常德府、辰州府、寶慶府、黎平府

•四川承宣布政使司

成都府、嘉定府、夔州府、重慶府、順慶府、敘州府、鎮雄府、保寧府、馬湖府、龍安府

•廣西承宣布政使司

桂林府、平樂府、梧州府、潯州府、柳州府、慶遠府、南寧府、思恩軍民府、太平府、思明府、鎮安府、田州、|歸順州、泗城州、向武州、都康州、龍州、江州、思陵州、憑祥州

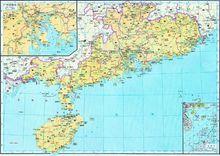

•廣東承宣布政使司

明朝洪武二年(1369年),改廣東道為廣東等處行中書省,並將海北海南道改隸廣東,廣東成為明朝的十三行省之一 。廣州府、肇慶府、韶州府、南雄府、惠州府、潮州府、高州府、雷州府、廉州府、瓊州府、羅定直隸州。

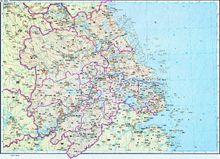

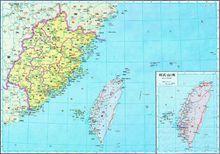

•福建承宣布政使司

福州府、延平府、建寧府、興化府、漳州府、邵武府、泉州府、汀州府、福寧州

•貴州承宣布政使司

貴陽府、安順軍民府、思南府、思州府、石阡府、鎮遠府、銅仁府、都勻府、普安安民府、普定軍民府、平越軍民府、黎平府

•雲南承宣布政使司

雲南府、永昌軍民府、永寧府、鶴慶軍民府、曲靖軍民府、景東府、元江軍民府、廣西府、廣南府、順寧府、尋甸府、楚雄府、澄江府、鎮沅府、通西府、武定府、平緬府、蒙化府、孟愛府、孟艮御夷府、孟定御夷府、孟隆府、木朵府、木來府、麗江軍民府、臨安府

•交趾承宣布政使司

交州府、北江府、諒江府、三江府、建平府、新安府、建昌府、奉化府、清化府、鎮蠻府、諒山府、新平府、演州府、乂安府、順化府、太原直隸州、宣化直隸州、嘉興直隸州、歸化直隸州、廣威直隸州

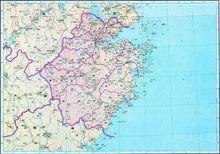

詳圖

北直隸 北直隸 |  順天府附近 順天府附近 |  河南 河南 |

南直隸 南直隸 |  應天府附近 應天府附近 |  山東 山東 |

遼東都司 遼東都司 |  山西 山西 |  山西行都司 山西行都司 |

陝西 陝西 |  陝西行都司 陝西行都司 |  明朝行政區劃 明朝行政區劃 |

浙江 浙江 |  江西 江西 |  福建 福建 |

明朝行政區劃 明朝行政區劃 |  廣東 廣東 |  廣西 廣西 |

西北諸衛 西北諸衛 |  朵甘、烏斯藏都司 朵甘、烏斯藏都司 |  奴兒乾都司 奴兒乾都司 |

三司

三司分別為承宣布政使司、都指揮使司、提刑按察使司,其中承宣布政使司掌民政事務,都指揮使司掌軍事,提刑按察使司掌刑獄。明代在地方設這三個官屬,以使之分權,不致顧地方官權力過大。各布政使司設左右布政使各一名,從二品,掌管一省政務,其下輔官有左右參政、左右參議(無定員)等。各提刑按察使司置按察使一名,正三品,其下有副使,掌管一省“刑名按劾”,包括司法、監察等多重職能,逢重大事宜可以交三司會議,或上報巡撫、巡按。各都指揮使司設都指揮使一人,正二品,其下有都指揮同知、都指揮僉事等輔官,掌管一省軍務、屯田、刑獄等。三司品級排名上,都司為最高,其次布司,最下按司,按此排序於朝廷表箋。

省以下的各府設知府一名,正四品,輔官有同知、通判等,掌一府政務,包括清軍、巡捕、管糧、治農、水利、屯田、牧馬等。府以糧收入分為三等,糧廿萬石以上為上府,廿萬石以下為中府,十萬石以下為下府,原來知府品秩因府的等級而不同,不過後來統一。1428年(宣德三年)放棄交阯布政司後,明朝共有府153個。

各州設知州一名,從五品,輔官有同知、判官等。凡省下的直屬州,其地位相當於府,而府下的屬州,則視為府下的屬縣,不過州官的品秩並無區別。明朝直隸州、屬州合計共234個。

府、州下有縣,各縣設知縣一名,正七品,輔官有縣丞、主簿等。縣也按糧食收入分為三等,糧十萬石以下為上縣,六萬石以下為中縣,三萬石以下為下縣,原來縣官品秩各有不同,後統一。明朝共有1171個縣。

各地的軍民府、土州、土縣等建制,仿照普通的府、州、縣。

布政司

承宣布政使司(布政司)主管地方行政,地位等同元朝的行中書省。明太祖原沿襲行中書省的稱呼,1376年時改為布政使司,通稱行省。明初設有十三個布政司與京師(非城市,地位等同布政司,轄現今江蘇與安徽兩省)。1380年胡惟庸案後撤廢中書省,京師及布政司直屬於六部之下。明成祖時期,於1407年到1428年間設定交阯布政司。於1413年設貴州布政司。為遷都北京,1403年將北平布政司升格為行在,1421年遷都北京後稱為京師(北直隸),原京師改稱南京(南直隸),形成“兩京十三省”的行政區劃。兩京為明朝首都北京與南京的正式稱呼順天府與應天府 ,其與其周邊州府分別合稱北直隸與南直隸,不設布政司,十四布政司為陝西、甘肅、山西、山東、河南、浙江、江西、湖南、湖北、四川、廣東、福建、廣西、貴州、雲南。明朝行政區劃設定大體符合山川形便之處,但仍有一些不合理之處。如南直隸地跨淮北、淮南、江南三個地區。而嘉興、湖州、杭州三個太湖流域的府卻被劃入浙江省,與同為太湖流域的蘇州府分離。而河南省也占據局部的黃河以北土地。貴州省呈現中間窄兩邊寬的蝴蝶狀。

都司

都指揮使司(都司)主管地方軍事,明太祖採用衛所制,於1370年於各省設定一都衛,1375年才設定都司管理。都司原隸屬大都督府,於胡惟庸案後析大都督府為五,分統諸軍司衛所。明朝一共設定十六個都司、五個行都司與兩個留守司。其中十三個是與布政使司同名的的都司,其它三個是萬全都司、大寧都司和遼東都司。五行都司是甘肅(治甘州衛,今張掖)、四川(治建昌衛,今西昌)、山西(治大同府)。兩留守司是洪武年間設定的中都留守司(今鳳陽)和嘉靖年間置於承天府(今湖北鍾祥)的興都留守司。屬羈縻性質的都司中,最有名的有統轄黑龍江、松花江流域和庫頁島的奴兒乾都司,在政教合一的青藏地區設定有烏斯藏、朵甘二都司 (詳見 明朝治藏歷史 ),另有置於今甘肅、青海交界地區的哈密、曲先等衛。這些具羈縻性質的行政區劃與內地的都司、行都司性質不同 。

提刑司

提刑按察司是元朝(至元二十八年後改 肅政廉訪司)、明朝(改稱 提刑按察使司)、清朝(改稱 按察使司)三代設立在省一級的法務部門,主管一省的刑名、訴訟事務。同時也是中央監察機關-都察院在地方的分支機構,對地方官員行使監察權。主管為 提刑按察使或稱為 按察使。簡稱臬台、臬司。提刑按察使在明代與承宣布政使並為一省最高長官,入清後則與布政使並為巡撫所制,雖名為同僚,實乃屬官。