研製原因

日本KI-45轟炸機

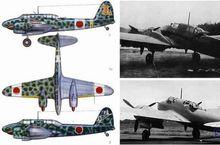

日本KI-45轟炸機日本最成功的雙發夜間戰鬥機。這是一種萬能戰鬥機,不光能為轟炸機進行全程護航,還能與敵方戰鬥機爭奪制空權。除了執行夜間戰鬥機任務外,還可以攜帶少量炸彈並使用機上機關炮執行對地攻擊任務和反艦任務。並且裝備了自封油箱,此舉在日本戰機史上是很罕見的。1939年初原型機試飛,後來一直為發動機的選用問題所困擾,直到Ha-102發動機大批生產後問題得以解決。1941年10月投產。共製造1698架,是日本陸軍唯一可以使用的夜間戰鬥機,1942年初開始在西南太平洋戰區參戰,1944年參加菲律賓和日本本土的防禦作戰。在二戰中為日本空軍立下了汗馬功勞。

1934年法國和德國同時興起研製遠程雙發戰鬥機的熱潮,這也引起了日本軍方和航空業界的注意。在計畫中的太平洋和入侵東南亞的作戰中,日本陸軍航空兵要面對遠程跨海飛行,所以需要雙發遠程戰鬥機以彌補現有單發戰鬥機的“腿短”的缺陷。其實此時各國都對雙發戰鬥機太理想化了,他們認為這是一種萬能戰鬥機,不光能為轟炸機進行全程護航,還能與敵戰鬥機爭奪制空權,或攜帶炸彈攻擊地面目標。日本軍方顯然也被雙發戰鬥機的美好前景迷住了,在觀望了一陣後,1937年3月日本陸軍發出雙發遠程戰鬥機的招標,法國,德國和荷蘭的相似型號已經在試飛中了(Potez630,Me110和福克G.I)。

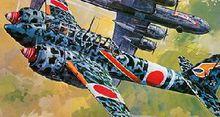

注意機背上的20毫米“斜月曲”機炮

注意機背上的20毫米“斜月曲”機炮招標中要求雙發戰鬥機的作戰半徑要達到400至500公里,另富餘30分鐘飛行時間。其餘性能必須儘量與單座戰鬥機接近。武備為固定機炮2門,鏇轉機槍1挺,另要有一套無線電設備。由於不同意雙發重型戰鬥機一開始給出速度、機動性和軍械方面的設計指標,陸軍航空本部立川技術研究所調低了指標,這樣可以減小設計難度。1937年3月,川崎航空工業,三菱重工和中島飛機三家公司被陸軍選中開始預研。但三菱的Ki-39和中島的Ki-37以缺乏技術人員為由都在項目初期夭折。僅剩的川崎Ki-38方案在非町勇技師的主持下設計,且進展迅速,同年10月就完成了一個實機大小的細節模型。模型顯示這是一種安裝液冷V型12缸發動機的雙發中單翼機,具有橢圓形輪廓的機翼和尾翼,機翼內段水平,外段上反。另外設計組還考慮過在機首安裝液冷發動機、兩翼安裝風冷星型發動機的三發方案。但就在此時,陸軍決定中止Ki-38的研製,這純粹是為了平息陸軍航空隊軍官對降低設計指標的不滿,而無視川崎已經做出的努力。1937年12月中旬,陸軍航空本部終於與技術研究所達成一致,將一份新的雙發雙座戰鬥機設計指標送往川崎,該廠奉命開始KI-45的研製。

研製試飛

新方案基於Ki-38的設計,但作了修正以符合以下要求,最大速度:3,500米高度時540公里/小時;作戰空域:2,000米~5,000米;續航力:350公里/小時巡航狀態下4小時40分鐘,預留30分鐘作戰油量;發動機:兩具中島Ha-20乙9缸星形發動機;軍械:前向固定機炮一門,前向固定機槍兩挺,後向鏇轉機槍一挺。1938年新年後Ki-45的設計工作在川崎岐阜工廠展開,土井武夫和副手井町技師取代了非町勇著手設計。川崎在此前並沒有設計過起落架可收放的高性能雙發戰鬥機,川崎甚至還在設計單發固定式起落架雙翼機:陸軍95式戰鬥機(Ki-10)。川崎最快的飛機是Ki-28試驗戰鬥機(484公里/小時,3,500米),在與中島Ki-27和三菱Ki-33競爭日本陸軍主力戰鬥機時敗北。

川崎還是在10個月內完成了設計。1939年1月初第一架Ki-45原型機(c/n4501)在岐阜工廠下線,完成短暫的地面試驗之後就開始試飛。這架飛機安裝兩具中島Ha-20乙原形發動機,這實際上是按許可證生產的英國布里斯托“水星”,起飛功率790馬力,3,900米高度時額定功率820馬力。發動機容納在具有典型布里斯托風格的巨大引擎罩中,驅動兩副3葉變距螺鏇槳,沒有槳轂蓋。主起落架向後手動收入發動機艙後段,收起後起落架艙蓋僅蓋住起落架支柱,機輪還有部分突出在外,設計師希望這樣在機腹迫降時能提供一些保護作用。飛行員安坐在機翼前緣位置的駕駛艙內,無線電員/機槍手在機翼後緣位置的後坐艙內,他們之間被主油箱分隔,前后座艙蓋都向右打開。原型機沒有安裝軍械,預定在機鼻上部安裝兩挺7.7毫米89式機槍,右側機腹下可安裝一挺修改過的20毫米97式反坦克步槍,前向槍炮由飛行員通過一個穿過風擋的望遠鏡式瞄準具進行瞄準。無線電員操縱一挺可拆卸的7.7毫米89式鏇轉機槍。

日本KI-45轟炸機

日本KI-45轟炸機由於川崎缺乏經驗和過度趕工,原型機在試飛中暴露了很多問題:通過鏈條和齒輪手動收放的主起落架總是出故障,後射機槍的安裝方式在高速飛行中根本無法使用,不的不重新設計。但最嚴重的問題還在發動機,中島無法吃透技術,導致原型機達不到額定功率,而且川崎也是頭一次使用空冷發動機,設計笨拙的粗大發動機艙產生了過多的阻力,並使日常維護極為困難。

第2架原型機(c/n4502)的發動機艙進行了重新設計,並安裝了大型槳轂罩以減小阻力,另外還有一些設備上的更動。但是這些改進還是不讓人滿意,於是1939年3月完工的第3架原型機(c/n4503)上安裝有更誇張的槳轂罩,巨大的槳轂罩與引擎艙融為一體,冷卻空氣由槳轂罩前端引入。另外3號機起落架改為電動收放,解決了手動收放的可靠性問題,但試飛中又發現引擎艙阻力過大,引發的亂流導致附近翼面失速。為了解決此問題,設計組在發動機艙附近的翼面上開設溝槽,結果並不能完全防止失速。

技術改進

ki-45

ki-45在三架原型機完成後,陸軍又追加了6架原型機的定單。1939年底Ki-45原型機達到的最大速度是480公里/小時(4,000米高度),追加的6架原型機處於不同的製造狀態,c/n4504~c/n4506已經安裝了中島Ha-20乙發動機,c/n4507~4509則剛完成機體。為了徹底解決引擎艙亂流的問題,川崎建議頭3架原型機使用反向鏇轉螺鏇槳取代同向螺鏇槳。這種改裝在當時看來很有希望解決機翼失速的問題。由於動力不足,3架原型機始終無法達到設計速度,陸軍決定重新審核該項目,並指示川崎在審核完成前限制試飛,因而反轉螺鏇槳的改裝始終沒有進行。

1940年4月航空本部指示川崎在一架未完成的機體上安裝兩具中島Ha-2514缸星形發動機,Ha-25在2,500米高度功率1,050馬力,起飛功率970馬力,功率比Ha-20乙大,直徑卻更小。川崎正擔心整個項目被取消,於是欣然接受,將新發動機安裝在第7具機體(c/n4507)上,並按NACA規範重新設計了發動機罩,使用了小型槳轂蓋。Ha-25的單級增壓器進氣口設定在引擎艙外側的機翼前緣,滑油散熱器設定在引擎艙下方。這架飛機也採用電動主起落架,機輪可完全收入發動機艙中。無論從哪方面來看,新機較前3架原型機改動甚大,於是就有了一個奇怪的日式稱呼“Ki-45第一次性能提升型”。但該機運氣不佳,在1940年7月的首飛中引擎罩鰓片飛脫,迫使飛行員緊急著陸,導致起落架折斷,螺鏇槳和翼尖受損。一個月後飛機才修復,此時又有安裝新發動機的4504,4505,4506,4508和4509加入試飛工作。試飛表明引擎艙亂流和阻力問題已經解決,飛機達到了速度要求,其中一架原型機飛出了520公里/小時(3,500m)的速度。

在Ki-45第一次性能提升型緊張試飛的同時,土井武夫設計組忙著完善設計,修正最後的缺陷,為投產做準備。為了增加性能並簡化生產,川崎建議將在11架原型機上使用的橢圓輪廓機翼改為平直輪廓機翼,同時翼展增加0.5米,翼面積增加3平方米。在生產型上,Ha-25的安裝位置更低,引擎艙直徑更小,同時增壓器進氣口移到發動機罩唇口上緣。尾翼也經過修形,機身更纖細且背部筆直。另外還使用反射式瞄準具代替望遠鏡式瞄準具,使用98式7.92毫米機槍(日版的MG15)取代7.7毫米後射機槍,使用兩挺12.7毫米1式機槍代替原先的7.7毫米89式機鼻機槍。兩個月後的1940年10月,陸軍核准了這些更動,1941年5月川崎完成了細節設計。重新設計後的飛機被稱為“Ki-45改”,非正式名稱“Ki-45第二次性能提升型”。首架飛機在1941年8月於岐阜工廠下線,並在接下來的一個月中進行了試飛。到1941年末川崎又生產了Ki-45改的兩架原型機和12架預生產型機,試飛結果令人滿意。日本陸軍決定將這種飛機以陸軍2式復座戰鬥機甲型“屠龍”的名稱投產,即Ki-45改甲,並指示川崎在岐阜工廠和新建的明石工廠同時生產“屠龍”。

參與作戰

1942年8月初,軍方試飛完成後,“屠龍”開始裝備第5戰隊,在來年7月部署到紐幾內亞之前,該戰隊一直作為轉換單位負責Ki-45改甲飛行員的訓練。第一支“屠龍”作戰部隊是第21戰隊,10月部署到緬甸,一個月後第16戰隊部署到中國。此時日軍掌握東南亞的天空,“屠龍”並不是能經常遇到敵機,所以大多進行反艦和對地攻擊任務,居然也很勝任。但是與其德國兄弟Bf110一樣,在不多的空戰紀錄中,“屠龍”暴露出嚴重的問題。在與東南亞戰區最常見的盟軍戰機P-40的較量中,“屠龍”除速度略快外,其他性能都較差;20毫米航炮射速僅127發/分,在空戰中作用有限;最重要的是日軍對雙發戰鬥機的作用缺乏足夠的認識,指望“屠龍”能像單發戰鬥機那樣與敵機纏鬥,並沿用單發戰鬥機的多機編隊戰術,在面對P-40“打了就跑”的戰術時無力招架。飛行員對“屠龍”並沒有什麼好感,引擎和冷卻系統一直麻煩不斷,而且馬力不足,後方視野很差,機腹機炮無法在飛行中填裝,唯一值得稱道之處是“屠龍”裝備了自封油箱,此舉在同時代日式戰機中相當罕見。

川崎一直在努力提升“屠龍”產量,大阪以西80公里的兵庫縣明石工廠在1942年9月交付了第一架Ki-45改甲,這架飛機是使用岐阜工廠的組件組裝的,6個月後明石工廠的產量就超過了岐阜工廠,1943年9月岐阜工廠停產“屠龍”。就在Ki-45改甲交付使用時,川崎計畫研製一種更強的改型,安裝兩具1,500馬力三菱Ha-112-II發動機的Ki-45-II。1942年12月,日本陸軍航空本部指示川崎將其設計成單座型,型號也改為Ki-96,在這種機型上又衍生出了後繼機Ki-102和Ki-108,這就不在本文範圍之內了。為了增強“屠龍”的反艦和對地攻擊能力,川崎又研製了一種特殊型號,Ki-45改乙,正式名稱陸軍2式復座戰鬥機乙型。Ki-45改乙初期型使用兩挺12.7毫米1式機鼻機槍,並在機腹加裝一門手動填裝的98式37毫米炮。後期型發動機更換成14缸星形三菱Ha-102,起飛最大功率1,080馬力(2,700轉/分),2,800米高度時1,050馬力,5,800米高度時950馬力。三菱的發動機的引擎艙直徑比中島的要小,但長度增加。飛行總重量的增加抵消了馬力增長帶來的好處,所以Ki-45改乙性能基本無變化,但飛行員對Ha-102的可靠性給予好評。

Ki-45改“屠龍”頻頻出現在東南亞和荷屬東印度群島上空,盟軍代號“尼克”(Nick)。一開始盟軍誤認為“屠龍”是日本生產的法國Potez63或德國Bf110的,後來一份來自中國戰區的報告稱這是日本新研製的戰鬥機,型號I-45。1943年秋美國第5航空隊的北美B-25轟炸機對紐幾內亞伯然機場進行奇襲時首次獲得了“屠龍”的清晰照片。Ki-45改對地攻擊作戰表現良好,特別是在攻擊美國海軍P.T.魚雷艇和盟軍裝甲車上,還造成了進行遠程轟炸任務的無護航B-24轟炸機的嚴重損失,這迫使第五航空隊司令肯尼將軍向美國陸軍航空隊施壓,要求裝備更多的P-38,這是盟軍僅有的可對B-24遠程任務護航的戰鬥機。1943年9月2日,駐紮在紐幾內亞的美國陸航第49戰鬥機大隊的P-38在一次護航任務中首次遭遇“屠龍”。在這次B-17和B-26協同轟炸位於格魯斯特角日軍機場的任務中,15架P-38負責為低空的B-26和高空的B-17護航。轟炸進行的很順利,僅遭到一些小口徑高炮的射擊。就在完成轟炸後轉向大海方向撤離時,B-17向P-38呼救,報告遭到一種雙發戰鬥機的攻擊。中隊指揮官格里.約翰森帶領兩架僚機從4,500米高度朝一架被攻擊的B-17俯衝過去,“屠龍”見事不妙,立即終止攻擊並企圖俯衝逃離。但P-38速度俯衝驚人,在3架閃電的射擊下,日機鏇轉著,拖著黑煙墜落於環繞海灣的小山之間。

彼得.阿爾傑和僚機鎖定了另一架正在攻擊B-17的“屠龍”。不過這個傢伙並沒有俯衝脫離,反而試圖繞到P-38的後方。阿爾傑一個急轉,很容易地就切入“屠龍”的內側,一個點射後日機發動機起火。阿爾傑的僚機接著又將密集的12.7毫米子彈射入“屠龍”機身內,日機墜入海灣。另一架P-38上的格羅夫.范寧目擊了這架“屠龍”的墜毀過程。拿出隨身帶的柯達相機,收油門並向下俯衝,要拍下海面的浮油和殘骸。當他正按下快門時,另一架“屠龍”咬住了他的六點,白色的曳光彈擦著座艙飛過。范寧立即猛推油門並稍微拉桿,P-38很容易就甩開了日機。“屠龍”想跟進,此時范寧已經有了足夠的距離來實施P-38的絕活,他將左髮油門拉到最小,用盡力氣拉出了一個不可思議的側急轉。日本飛行員驚訝地發現原先還在追趕的敵機一眨眼功夫已經迎頭沖了過來,立即左轉180度飛向高炮環伺的日軍機場尋求保護。范寧趕了上來,近距離將Ki-45擊落,“屠龍”墜毀在跑道盡頭。但隨後范寧也被機場防空火力擊落。之後P-38又擊落了第4架“屠龍”,日機拖著黑煙,翻滾著消失在雲中。B-24開始實施夜間轟炸之後,沒有組建特殊夜間戰鬥機單位的日本航空兵一時一籌莫展。為此一些Ki-45改甲在機場改裝成夜間戰鬥機。當時日本沒有機載雷達,必須依靠地面引導和飛行員目視來截擊盟軍轟炸機。一旦日本飛行員發現轟炸機,他們就打開Ki-45改甲機鼻下方的著陸燈,照亮獵物進行攻擊。這些早期的“屠龍”夜戰型增加了兩挺斜射12.7毫米1式機槍,安裝在原先飛行員和無線電員之間的機身主油箱位置。

1944年日本戰爭部擔心波音B-29即將對本島進行的戰略轟炸以及美國陸軍航空隊可能選擇夜襲方式,急需裝備大量夜間戰鬥機。此時研製新型夜間戰鬥機已經來不及,鑒於在紐幾內亞和臘包爾對Ki-45改進行改裝很成功,航空本部指示川崎開始生產“屠龍”的夜戰型。土井武夫決定以Ki-45改乙為藍本研製夜戰型,由於日本的機載雷達仍在研製中,所以工作也就局限在重新調整一些儀表和軍械的布置上。夜戰型被稱為陸軍2式復座戰鬥機丙型,即Ki-45改丙,該型的機鼻更長更尖,內部沒有安裝任何武器。Ki-45改丙保留了機腹37毫米航炮,但型號改為半自動的Ho-203,攜彈16發,另外機身中部安裝兩門20毫米Ho-5斜射炮。最初的型號保留了后座的7.92毫米機槍。Ki-45改丙於1944年3月在明石工廠投產,次月完成首架飛機。Ki-45改丙之所以取消前向火力,是因為B-29自衛火力太強,只有從目標下方接近和開火才能減少自身的損失。另外還專門設計了瞄準頭頂目標的瞄準器,但在實戰中收效不大。

“屠龍”攔截轟炸機

“屠龍”攔截轟炸機1944年6月15日,XX轟炸機司令部的B-29首次轟炸日本本土,目標是九州八幡鋼鐵廠。編隊遭遇第4戰隊8架“屠龍”的攔截,日方聲稱有擊落了6架超級堡壘,擊傷7架的戰果。和德國表親Me110一樣,“屠龍”在夜戰方面也頗多建樹,美國陸軍航空隊在日本上空被擊落的100餘架B-29中,有2/3是“屠龍”包辦的。如果不是數量的不足和日軍人員的低素質,B-29的損失還要加大。

飛機構造

翼面積29.00m2

自重4,000kg

最大重量5,500kg

最大航速545km/h(高度3,500m)

續航距離2,000~2,260km

升限10,000m

螺鏇槳 3葉變矩螺鏇槳

發動機1,050馬力三菱1式(Ha-102)複列星型氣冷14缸發動機-2

乘員 2名

武裝 37mm機炮-1,20mm傾斜機炮-2,7.7mm後方旋迴機槍-1航空炸彈250kg

總生產數 1,690架(不含Ki-45)

性能數據

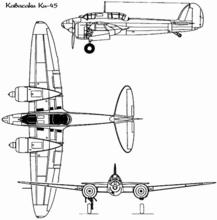

Ki-45三視圖

Ki-45三視圖Ki-45改丙“屠龍”是一種雙座雙發,懸臂式下單翼傳統布局的飛機。

機身:輕合金橢圓形截面的全金屬半硬殼結構,平頭鉚承力蒙皮。駕駛艙在機身的機翼前緣處,飛行員有17毫米厚的頭部和背部裝甲板保護。座艙布局整齊,但與同時期盟軍戰鬥機比,內部空間侷促。飛行員身後是機身油箱和兩門20毫米Ho-5斜射炮。油箱下方的機腹右側安裝一門37毫米Ho-203航炮,Ho-203的彈藥箱前後都有13毫米裝甲板保護。無線電員面朝後坐在斜射炮後的獨立艙室中。前後艙鉸接座艙蓋向左打開,沒有應急拋蓋裝置。作戰中無線電員操縱一挺7.92毫米98式後射機槍,機槍射界上下~20度~80度,左右180度,無線電員沒有裝甲保護。

機翼:全金屬懸臂式下單翼,前後緣筆直,圓形翼尖。副翼為織物蒙皮,具有調整片,但只能在地面上調整。襟翼為日機慣用的開裂式,下表面採用金屬蒙皮。

尾翼:常規方向舵和垂尾布局,金屬結構織物蒙皮。升降舵和方向舵調整片可以在飛行中調整,方向舵配有平衡桿。

起落架:液壓動作可收放常規起落架。主起落架向後收入發動機艙後部。尾輪收入尾部,但無艙門。

發動機:兩具14缸空冷三菱Ha-102,起飛最大功率1,080馬力(2,700轉/分),2,800米時最大功率1,050馬力(2,600轉/分),5,800米時最大功率950馬力(2,600轉/分)。發動機為單級雙速機械增壓,由飛行員手動控制調節,驅動兩幅直徑2.95米的3葉不可順槳螺鏇槳。

燃油系統:5個內部油箱總載油量1,000升,飛行員身後一個自封油箱,每側機翼外段前部有一個非保護油箱,內段有一個自封油箱。機翼中段下方可掛兩個200升副油箱。在不安裝斜射炮時還可以增加一個450升的機身油箱。

飛行感受

日本KI-45轟炸機

日本KI-45轟炸機戰爭快結束時美國航材司令部的飛行員對一架俘獲的“屠龍”進行了試飛。“屠龍”的滑行性能和地面操控特性不佳,這是由於差勁的剎車和隨轉尾輪造成的。“屠龍”的機鼻較長,滑行時飛行員看不到前方,所以要做蛇形轉彎來看清跑道。而隨轉的尾輪並不能控制方向,飛行員只能通過左右發動機油門和左右主起落架剎車來控制轉彎,十分的麻煩。“屠龍”的起飛特性很好,滑跑很短的距離後就能以135~145公里/小時的速度升空。初始爬升率不錯,此時還可以邊爬升邊加速。

“屠龍”在失速速度到最大速度間的操控效率令人滿意,但480公里時桿力很重。“屠龍”的飛行品質值得表揚,美國飛行員對這種雙發飛機的機動性留下了深刻印象。“屠龍”的失速特性也不錯,在失速前飛行員能收到明顯信號,進場和著陸特性同樣很好,接地速度110~120公里/小時。同時美國飛行員也指出了幾處不足:1,發動機工作不穩定;2,在任何速度下座艙噪音和震動都太大;3,座艙狹小,且飛行員座椅無法調節;4,下方視界很差,後方視界極差。呵呵,看來美國飛行員對舒適性的要求很高。“屠龍”的飛行速度與操控特性還不錯,但是二戰中在各戰線並未獲得明顯的戰果,僅在末期的防空作戰中小有建樹,但已回天乏力。“屠龍”家族總產量為1,690架,其中大部分在二戰末期都份演夜間攔截或白晝的神風特攻角色,這恐怕是當初設計時所沒有想到的。

主要型號

Ki-45改:搭載99式(Ha-25)1,000馬力發動機的原型機

甲型(Ki-45改甲):最初生產型,武器為20mm機炮-1,12.7mm機槍-2,7.7mm後方迴旋機槍-1

甲型丁裝備機:甲型上追加安裝20mm傾斜炮-2,並增加其他設備的夜間戰鬥機

乙型(Ki-45改乙):對地對艦攻擊型,裝37mm機炮-1,20mm機炮-1,7.7mm後方迴旋機槍-1

丙型(Ki-45改丙):37mm機炮-1,20mm斜射炮-2,7.7mm後方迴旋機槍-1,可以攜帶航空炸彈,多用途型

丙型丁裝備機:丙型追加夜戰設備的夜間戰鬥機型

丁型(Ki-45改丁):機體與丙型丁裝備機相同,但取消了後方迴旋機槍的夜間戰鬥機型

戊型(Ki-45改戊):安裝電波標定設備,安裝40mm機炮-1的重武裝截擊型

二型(Ki-45-2):裝三菱Ha-112-2型1,350馬力發動機,Ki-96原型機的別稱

[2] 空戰遊戲論壇網;extra=page%3D26&page=1