建造歷史

1922年英國、美國、日本、法國、義大利簽定的華盛頓海軍條約限制主力艦建造。各締約國開始重點發展建造巡洋艦以下的其他艦艇。日本建造了妙高級和高雄級共八艘萬噸級巡洋艦。1930年英國、美國和日本三國簽定的倫敦海軍條約限制了華盛頓海軍條約中未涉及的艦種的建造規模。條約對於巡洋艦(標準排水量萬噸以下的)主炮口徑規定:超過6.1英吋(155毫米)的為A級巡洋艦(重巡洋艦),6.1英吋以下的為B級巡洋艦(輕巡洋艦),並對總噸位進行了限制。在此條約的限制下,日本建造了四艘最上型巡洋艦。當時日本海軍已擁有古鷹、青葉、妙高、高雄四級共12艘重巡洋艦,為了規避倫敦海軍條約規定的重巡洋艦總噸位的限制,日本海軍玩了個花招,最上級名義上是輕巡洋艦,對外宣稱是“二等巡洋艦”,但設計時是按照可迅速升級為重巡洋艦的標準,實際在設計中即考慮到換裝8英寸口徑主炮的需要,預留了空間。

作戰經歷

最上號雖然按照條約分類是輕巡洋艦,實際上在設計中即考慮為換裝8英寸口徑主炮的需要預留了空間。日本海軍的本意是可以迅速改裝為重巡洋艦。1937年(昭和十二年)限制海軍軍備的華盛頓海軍條約以及倫敦海軍條約失效之後。最上號巡洋艦就被換上八英吋口徑主炮,變身為重巡洋艦。五座三聯裝六點一吋口徑主炮倍換成五座雙聯裝八吋口徑主炮,炮塔布置方式沒有改變。

最上號

最上號1942年(昭和十七年)六月的中途島海戰中,第七戰隊被編入由近藤信竹海軍中將率領的攻略部隊中,在粟田健男少將的率領下擔任登入攻略部隊的護衛。第七戰隊奉令炮擊中途島,中途炮擊計畫取消後,在撤退回航途中最上號與姐妹艦三隈號發生碰撞。當時正是凌晨時分,熊野號發現了美軍潛艇,全戰隊隨即緊急轉向規避,結果最上號轉向時判斷失誤與三隈號發生碰撞,損失了十二公尺的艦首,速度降到十二節。兩艘驅逐艦留下和三隈號陪伴最上號,後來的美軍空襲中三隈號被擊沉,而最上號則被重創。最上號回到特魯克島進行應急修理,八月返回日本本土。

1942年九月,最上號在佐世保海軍工廠修理過程中進行了大改裝改裝成一艘航空巡洋艦。撤去了艦上後部第四、第五炮塔,將位於後部桅桿和後部炮塔之間的水上飛機整備甲板延伸到艦尾,用立柱支撐,安裝用於飛機搬運滑道,增設了轉向點,能搭載十一架水上飛機。同屬類似的改裝還有伊勢型航空戰艦,但是最上號航空巡洋艦的目的並不是要形成一支空中打擊力量,而是根據中途島海戰的教訓——充當艦隊耳目,加強偵察搜尋能力。1943年(昭和十八年)四月三十日,航空巡洋艦改裝完成,再次服役。

結局命運

最上號的最後一戰是雷伊泰灣海戰。最上號此時屬於西村祥治中將指揮的艦隊,西村艦隊擁有戰艦扶桑號、山城號,以及最上號和四艘驅逐艦,力量薄弱。十月二十四日七時,西村命令最上號彈射水上偵察機起飛前往雷伊泰灣偵察,偵察機回報發現戰艦四艘、巡洋艦二艘、運輸船八十艘,蘇里高海峽發現驅逐艦四艘、魚雷艇若干。這是日本海軍在這場戰役中獲得唯一的,極為重要的雷伊泰灣中美艦的情報(儘管並不準確)。栗田艦隊的參謀長小柳富次曾說:“這是整個作戰中栗田艦隊收到的關於敵情的唯一一份情報”。

雖然知道局勢不利,西村祥治中將選擇了依原計畫突入雷伊泰灣。結果在蘇里高海峽遭到美軍大批軍艦截擊,美軍在奧登多夫少將的率領下,擁有戰艦六艘、重巡洋艦四艘、輕巡洋艦四艘、驅逐艦二十一艘。當最上號跟扶桑號衝進海峽出口時,遭到嚴陣以待的美軍戰艦攻擊,而日艦隻能以艦首炮反擊。扶桑號戰艦被魚雷炸成兩截,山城號傾覆沉沒。而最上號中彈引發火災在海上漂浮,速度降到八節,正副艦長均被擊斃。 當落後的志摩清英中將指揮的艦隊趕到蘇里高海峽時,當時正是二十五日凌晨,四時三十分,發現了在前方八浬處有敵方艦隊,又在右前方發現了正在燃燒的最上號。志摩下令艦隊右轉發射魚雷,結果在發射完魚雷以後,那智號巡洋艦撞上了最上號,最上號艦體右舷被撞出一個大洞,傷勢更重。志摩艦隊一邊放著煙霧一邊撤退,奧登多夫派出兩艘巡洋艦和三艘驅逐艦前往追擊,遇到了在海上漂浮的最上號,發炮射擊,使得剛剛控制好的火勢又再度復發。最上號歷經炮擊,友艦衝撞,仍未沉沒。

天亮後,美軍飛機來襲,發現了掉隊的最上號,命中一枚炸彈。徹底失去了航行能力的最上號由驅逐艦“曙”號發射魚雷擊沉。

武器配置

15.5cm/60倍徑主炮十五門,12.7cm高射炮八門,25mm高射炮八門,13mm機槍四挺,61cm魚雷發射管十二門附次發裝填系統

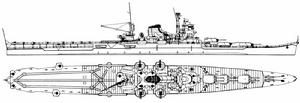

最上號結構視圖

最上號結構視圖1940年(昭和十五年)四月十二日主炮換裝

改裝後:

20.3cm/50倍徑主炮十門,12.7cm高射炮八門,25mm高射炮八門,13mm機槍四挺,61cm魚雷發射管十二門附次發裝填裝置

水偵三架,彈射器二台

1943年(昭和十八年)四月三十日航空巡洋艦改裝

改裝後:

20.3cm/50倍徑主炮六門,12.7cm高射炮八門,25mm高射炮三十門,61cm魚雷發射管十二門附次發裝填裝置

水偵十一架,彈射器二台

戰損:1944年(昭和十九年)12月13日

性能參數

1931年(昭和六年)十月七日 開工

1934年(昭和九年)三月十四日 下水

1935年(昭和十年)七月二十八日 竣工

標準排水量:1.1200噸

全長:200.6m

寬:18.22m

航速:36.5節

續航力:14節/時8000海里

1940年(昭和十五年)四月十二日主炮換裝

換裝後標準排水量:12400噸

全長 200.6m,寬 20.51m

航速:35節

續航力:14節/時7463海里

1943年(昭和十八年)四月三十日航空巡洋艦改裝

改裝後標準排水量:12200噸

全長:200.6m,

寬:20.51m

航速:35節

續航力:14節/時7700海里