概述

日土岩畫

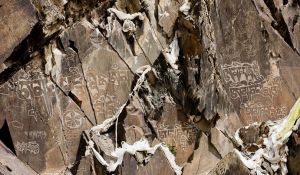

日土岩畫日土岩畫位於西藏西北邊陲阿里地區的日土縣是中國岩畫發源地,有“中國岩畫之鄉”之美譽。

岩畫是一種石刻文化,在人類社會早期發展進程中,人類祖先以石器作為工具,用粗獷、古樸、自然的方法-石刻,來描繪、記錄他們的生產方式和生活內容,它是人類社會的早期文化現象,是人類先民們給後人的珍貴的文化遺產。在西藏西部和北部的高海拔阿里地區的改則、革吉、日土等縣,發現了大量的岩畫,這些岩畫是用堅硬的石頭或其它硬物在岩面或岩石上刻鑿而成,線條筆劃有深有淺,還有少數彩繪畫面。岩畫內容十分廣泛,有狩獵、宗教祭禮、騎乘、放牧、農耕、日、月、山、牛、馬、羊、驢、羚羊、房屋、人物等。在這些岩畫中,尤以日土岩畫最為突出,日土縣境內的日木棟、魯日朗卡、阿壟溝、康巴熱久等十幾處岩畫不僅規模大、數量多,而且藝術價值也很高。

分布區域

在班公湖湖盆南部和東部,近兩、三百平方公里的面積內分布有魯日朗卡、阿壟溝、那布龍、塔康巴、布顯、康巴熱久、日姆棟、過巴、曲嘎爾羌等13處岩畫點。

畫法

日土岩畫

日土岩畫日土岩畫多用敲琢法和磨刻法製成,敲琢法是用尖利的工具在岩石上琢出密集的小點,構成圖像的輪廓,小點也可連集成面,以面造形。磨刻法是使用較鋒利的工具刻出形象的線條,並反覆磨刻線條使其達到一定的深度,以線造型。

內容

岩畫的內容較豐富,主要以狩獵、放牧、征戰、動物、器物、自然物等為內容。動物的種類包括虎、鹿、羊、野豬、狗、水鳥、老鷹等;人物有獵人、武士、牧人以及人獸一體的神靈形象;武器主要有弓箭、弩、長茅、刀、箭等;自然物包括太陽、月亮及植物等。上述的岩畫大部分為早期金屬時代的岩畫作品,通過這些作品真實的反映了班公湖地區古代遊牧民族的生產和生活的生動場面,他們生活在大自然中,在改造大自然的同時,苦苦求索利用大自然,創造自己的美好生活。雖然岩畫的線條粗糙,造型顯得呆板,但質實古樸。

考古價值

日土岩畫

日土岩畫日土岩畫為研究西藏古代民族的歷史、宗教、藝術、民俗等提供了珍貴的實物資料。在這些古拙、簡樸的畫面上,記錄了象雄古老民族的經濟生活、社會活動和宗教信仰,留下了作者按照自己對自然現象的理解而創作的獨特的寫生,其中不乏原始的審美觀念和奇異的想像力。亦有文學專家將岩畫稱作古代先民們記錄在石頭上形象性的史書,對研究西藏民族史、民族學、民俗學、原始宗教史、古代生態學、古代交通和古代藝術,同樣有參考價值。