簡介

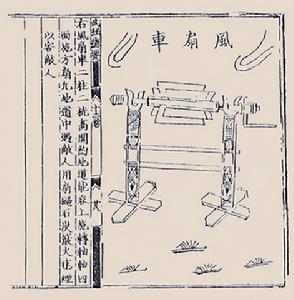

圖1《武經總要》中的“風扇車”圖

圖1《武經總要》中的“風扇車”圖古籍中將一種能產生風 (或氣流)的機械叫風扇車、扇車、揚車或“風車”。為了避免與利用風力作業的機械即風車相混淆,人們將產生風的機械一律稱為風扇車。

旋轉式揚谷扇車是使空氣流動的機械,又稱“風扇車”、“扇車”、“楊扇”,以人力為動力源,其功能是將經過舂、碾後的糠、麩,或經過脫粒、晾曬後的秕、草除去,是糧食加工的最後工序。

歷史上,扇子是人類用以生產氣流的最早工具。古代官宦豪門之家,有夏季降溫之輪扇,是將扇葉裝於輪軸上,人轉動軸,即產生強大氣流。若將輪扇裝入箱體內,即成風扇車。中國風扇車出現於西漢。

旋轉式揚谷扇車綜合利用流體力學、慣性、槓桿等原理,人為地強制空氣流動,在世界農具史上曾是“高新科技”。西漢古墓中已發現了陶風扇車的模型,英國科技史學家李約瑟博士認為,中國使用揚谷扇車至少要比西方早十四個世紀。旋轉式揚谷扇車風谷技術是由中國漂洋過海,傳至歐洲的,之前,洋人是揚谷或簸萁簸谷;之後,洋人使之與機器打穀結合起來。

構造原理

圖2 開放式扇車

圖2 開放式扇車將扇葉裝於輪軸,轉動輪軸就可產生強氣流。西漢時長安有名的機械師丁緩發明了“七輪扇”,這大概是在一個輪軸上裝有7個扇輪,轉動輪軸則7個扇輪都旋轉鼓風。《武經總要前集》中繪有一個以軸上曲柄轉動的風扇車(見圖1)。王禎《農書》和宋應星《天工開物》也繪有用於去除稻麥殼的風扇車,輪軸上亦裝曲柄連桿,以腳踏連桿使輪軸轉動。以上所述,都是開放式風扇車,它們沒有特設的風道,因此,風扇產生的風是向四面流動的。

旋轉式揚谷扇車自西漢出現以來,到宋元已經趨於定型。元王禎《農書》中曾有描述:

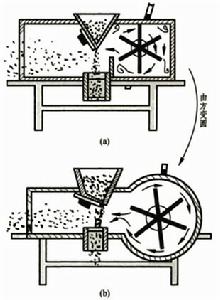

圖3 閉合式的風扇車結構示意圖

(a) 長方體風輪箱體風扇車

(b) 圓柱體風輪箱體風扇車

“揚扇……揚谷器,其制,中置箕軸,列穿四扇或六扇,用薄板,或湖竹為之。復有立扇、臥扇之別,各帶掉軸。或手轉足躡,扇即隨轉。凡春輾之際,以糠米貯之高檻,檻底通作匾縫,下瀉均細如簾,即將機軸掉轉煽之,糠粞既去,乃得淨米。又有異之場圃間用之者,謂之‘扇車’。凡蹂打麥禾等稼,穰籺相雜,亦須用此風搧,比之杴擲箕簸,其功多倍。”

明清時期揚谷扇車有所改善。明以前,扇多為開放式(見圖2),葉片裸露在外,其風輪箱體也為長方形;明代改為全封閉式,其風輪箱體全為圓柱形,以免在風輪旋轉時產生渦流,形成無用的阻力(見圖3)。

《天工開物》中則繪有了閉合式的風扇車(見圖4),從中可見,在裝有輪軸、扇葉板和曲柄搖手的右邊,是一個特製的圓形風腔,曲柄搖手的周圍圓形空洞,就是進風口,左邊有長方形風道,來自漏斗的稻穀通過斗閥穿過風道,飽滿結實的穀粒落入出糧口,而糠雜物則沿風道隨風一起飄出風口。這種閉合式的風車,可能產生於西漢晚期,一直沿用至今日的偏僻農村之中。

李約瑟博士認為,中國旋轉式風扇車的一個驚人特點,是進氣口總是位於風腔中央,因而它是所有離心式壓縮機的祖先。

發展歷史

圖4《天工開物》中的“風車”圖

圖4《天工開物》中的“風車”圖1、傳統的揚谷方法

中國的揚谷方法比西方領先大約2000年。在收割和脫粒之後,用這種方法把糠秕、碎稻稈和籽粒分開。

最簡易方法甚至可以追溯到人工栽培穀物之前的揚谷法:將穀粒拋入空中,最好是在有大風時,這樣,糠秕被風吹走,而籽粒落到地上。

其後採用簸箕,即簸谷法:隨著手腕有節奏的抖動,就能把糠秕與重的籽粒分開,即糠秕逐漸被簸到簸箕的前部邊緣,而籽粒留在簸箕的後部。

後來,又發明了揚谷篩,即篩谷法。

但這些揚谷方法是需要等到有大風才能採用的,其速度緩慢而又費力。

2、旋轉式風扇車的出現與改進

旋轉式揚谷扇車

旋轉式揚谷扇車到公元前2世紀,古代中國的人們作出了一項卓越的發明:旋轉式風扇車(即所謂颺車)。其模型已在古墓中發現,用陶製成,帶有小型工件。倒入加料斗中的谷,不停地受到曲柄搖動的風扇產生的氣流衝擊,風扇後面有一個大的進氣口,安裝在一個通向穀粒的、寬而斜的通道的末端。風扇產生的風把糠秕通過一個位於颺車尾部的漏孔吹到地上。籽粒則落到颺車中部外鍘下面放著的盛器(如籮、筐等)里。另有一種輕便式的旋轉式風扇車(輕便颺車)。這是一項重要的改進,因為原來的颺車很昂貴,而輕便式的颺車可以出租,使其物主能夠收回成本。還有一種颺車,不是由適於一人手搖的小曲柄來操作,而是由與曲柄相連的踏板來操作,這樣,操作人員就可以騰出手來同時乾其他的活。

旋轉式揚谷扇車沿用至今日的偏僻農村之中

旋轉式揚谷扇車沿用至今日的偏僻農村之中3、旋轉式風扇車的推廣

颺車即旋轉式風扇車一般主要在中國南方使用,與揚稻有關。儘管颺車最初是在北方發明的,用於除去小麥和小米的殼,但在幾個世紀以後,傳到了南方。然而在北方,出於各種經濟原因,這種農具卻被人遺忘了。由於買不起颺車,許多農民重新使用傳統的揚谷法、簸谷法和篩谷法。

宋朝詩人梅堯臣寫了一首歌頌風扇車的詩,詩云:“田扇非團扇,每來場圃見。因風吹糠籺,編竹破筠箭。任從高下手,不為喧寒變。去粗而得精,持之莫肯倦。”

旋轉風扇車於公元1700年至公元1720年之間由荷蘭船員帶到歐洲。顯然他們是從當時荷屬東印度群島(今印尼)爪哇的巴塔維亞(今雅加達)荷蘭移民那裡得到的。大約在這個時期,瑞典人直接從我國南方進口了這種颺車。公元1720年左右,耶穌會傳教士也從中國把幾台颺車帶到了法國。

因此,直到公元18世紀初,西方才有了颺車。而在此之前,主要是用揚谷和用簸箕簸谷。但至少在公元16世紀初期,西方人還有時用粗帆布和毯子等物粗略地簸去糠秕,極少人使用這種最原始的簸谷法,只有專門幹這種活的農民才使用。據估計,公元18世紀前歐洲常用的最先進的簸谷工具是簸箕,如果由一位行家來乾,每小時可簸谷45公斤。公元18世紀,瑞典人仔細觀察了他們運到哥德堡的我國造的颺車,他們驚奇地發現,它一天能加工17桶谷(按:一桶約等於1.6立方米)。歐洲的工程師雷厲風行地改進了設計,使之適合於歐洲穀粒的大小,並使之與機器打穀結合起來。