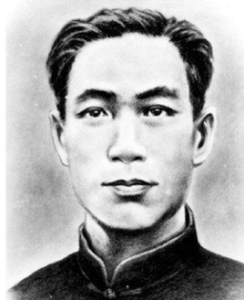

人物生平

於文彬出生於地主兼商人的家庭,先在家鄉讀私塾,後就讀於臨河鄉高等國小、開封省立第一中學。1927年,臨河店發生了黨領導的“抗稅”鬥爭,使他受到愛國救民的思想薰陶。1932年,考入焦作私立中學高中部,後被選為焦作中學學生自治會主席。當時,擔任國文課的老師李常青(當時名叫李耀光),是中共焦作中心縣委書記,經常在課堂上講授抗日救國的道理,介紹一些進步讀物。受老師的影響,他進步很快,在黨團組織的幫助下,發起成立了讀書社。

1934年秋,經焦作地下黨支部書記陳荻羅介紹,加入中國共產主義青年團。他利用擔任學生自治會主席職務的條件,領導和組織各班同學出牆報、演話劇、散傳單,宣傳抗日救國主張,揭露蔣介石的賣國罪行。通過這些活動,使許多青年走上了革命的道理。

1934年10月,焦作地下黨組織遭到破壞。11月,他離開焦作到了北平,開始了新的戰鬥生活。他通過同鄉關係,在華北學院辦了一個學生證,以此為掩護,開展革命工作。為了求得家庭的救濟,以在北平上學為名,讓其父及時寄給生活費。他拿到錢後,總是將錢用於革命活動,或幫助生活困難的同志。後來,父親得知他在北平的活動,極為惱怒,斷然停止了經濟上的支持。此後,生活極為艱苦,但他立志革命,從不叫苦。

1935年“一二·九”運動爆發時,按照黨組織的決定,他參加了東北大學的遊行隊伍,喊出了“停止內戰,一致對外”、“打倒日本帝國主義”等口號,還同反動軍警展開搏鬥。

1936年4月,和關山復等組成新一屆共青團北平市委,他任書記。5月,根據中共中央決定,撤銷了白區的團組織,他也於同月轉為中共黨員,並任中共北平市委組織部幹事、市委大學部書記。

1937年1月,不幸被捕。在獄中,他倍受折磨,但始終堅貞不屈,仍利用一些機會做黨的工作,鼓勵一些被捕的同志堅持鬥爭。同年7月27日,由於他的耐心教育,一位看守將他扮成獄卒,放出了監獄。

1937年8月底,經天津、青島,輾轉月余到達濟南,在平津同學會國際部工作。中共山東省委遵照劉少奇的指示,決定開闢冀魯邊區的抗日工作,派他前往接收原河北省津南特委和山東魯北樂陵中心縣委所轄11個縣的組織關係,籌建魯北特委。到達冀魯邊區後,成立了魯北特委,他任書記。

1937年10月,魯北特委改為冀魯邊工委,仍任書記。期間,他深入發動民眾,積極準備武裝起義,先後在鹽山、慶雲、無棣、寧津、滄縣、南皮、東光、樂陵等縣建立抗日救國會,後又組成“華北民眾抗日救國會”,聯合廣大愛國人士參加抗日。

11月,他爭取和改造了一些掌握在愛國人士手中的地方武裝,成立了游擊小組,並收集國民黨散兵游勇遺棄的槍枝彈藥,向土豪劣紳借槍、募捐,擴大力量。在鹽山、樂陵、寧津、慶雲、無棣等地舉行抗日武裝起義,組織了“華北民眾抗日救國軍”,任救國軍政治部副主任。他工作深入,注意啟發廣大幹部、戰士的革命覺悟,使部隊屢建戰功,發展成為冀魯邊抗日武裝的主要力量,為開闢冀魯邊抗日根據地建立了不可磨滅的功勳。

1938年2月,不幸犧牲,他的靈柩被安葬在鹽山縣(現屬河北省)雀口鎮西。全國解放後,又遷葬於鹽山縣烈士陵園。