方家淵源

方氏出自方雷氏,後世方姓宗譜皆有“周大夫方叔之後”之記載,東晉成帝鹹康二年《方氏血脈譜》被御批為:名家盛典。漢陽方氏《元老家志》記載:吾祖乃江西南昌遷於此,漢陽之方,自河南之固始。

方家書畫院簡介

武漢市郊侏儒山,有一座遠離塵囂的書畫院,白牆黛瓦古樸典雅,伴有花鳥的香氣呢喃,置身其中,風雅韻味頓時襲來。

這裡就是方家書畫院。方氏書畫家族,是雲夢澤書畫界最負盛名的書畫世家,院內多位書畫家,將這裡作為了自己在紅塵都市裡偏安一處的會所。發源於此的方氏書畫家族,近年來在大江南北影響越來越大,被海內外更多人士所了解和仰慕。一個底蘊深厚的文化家族,在新時代展現出特有的光芒。方家書畫院由書畫家方劍華祖父創建,由於方氏家族之間文化的探索與相傳,湧現出了眾多書畫家,比如當今的方劍華、方曉春,還有旗下後輩方秘、方璇、方瑜、方可、方紅學,皆能書善畫,建立了方氏書畫家族所處的文化地位。

方氏書畫家族之方氏,分居侏儒山三地,黃金及橫山南、橫山北,三地放眼可望,方氏血統乃一脈相傳。

我曾讀過方劍華年輕時一篇回憶方家書畫院的文章,那是座傳統的大戶人家的宅院,“漫步其間,便會感受到建築之匠心,氛圍之古樸。拂去歷史的塵埃,你看那檐下、斗拱、門扇、窗間、磚壁、柱礎,處處精雕細鑿,浮雕華麗。還有那壁畫中彩繪的女子,兩眼顧盼生輝。在這悠長迂迴的古堡中,走在濕潤的青石路上,天馬行空一番:下著雨,遠處傳來悠揚的笛聲,飄來一位身穿藍布衫,腳著方口鞋,撐一把雨傘的姑娘與你擦肩而過,散發著雨的氣息,回眸一笑,滋潤你的心田,讓她成為你永久的牽掛。若在此住上一宿,夜半會有蝙蝠集結在黑幕中自由閒暢的此起彼伏,山蛙與鳴蟬彈起如天籟般驚羨的愛與誠,這是它們的小小天地,令我們隱忍模糊的熱情在世俗中再度燎燃。可當一切純潔的愛情都走不到今天,我們如那痴情的書生一樣,在青春的路上失落了眼淚……”

方家書畫院是方家繁衍生息的地方,可惜“文革”時被拆了。老屋被拆時,方劍華家的那隻狗怎么也不願離開。方家書畫院建於清光緒年間,方劍華祖父所創,一時聲名鵲起。至方可、方紅學時,方家書畫傳家已近一百多年。

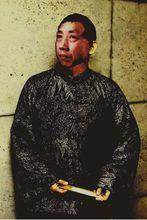

院長方劍華

方家書畫院

方家書畫院院長方劍華,花甲之歲,桃李滿園,俊朗瀟灑,一身古樸散發著藝術家的氣息。其早年經商,後又從文,一個經歷了人世滄桑,目睹過時局動盪不安,卻始終保持激昂鬥志的老男孩。其低調不張狂,正是可愛之處,他為人如此,從藝亦如斯。與之接觸,令人感動。

方劍華說:我第一次從鄉下來城裡,看見黃鶴樓腳下的文房四寶店,毛筆粗細長短,擺在那裡看上去就惹人喜愛。那時家裡窮,一支筆寫了幾年,禿了還在用,沒有錢,只能眼饞。二十出頭時,方劍華做土木工程,他為人豪爽曠達,聚集了人脈。那時在城市為園林、道路作景觀設計,經常好幾天在外面勘察,一天十多小時,曬得黑黑的,就如一苦行僧。在那樣的日子裡,他半夜回來,在孤燈之下,寫字畫畫,狀若聊齋里一書生。他曾一度坎坷,對書畫卻痴迷不減。

我深深感覺,方劍華少時走的是書生路,趟的卻是江湖水;如今走的是江湖路,骨子裡卻充盈著年少時的書生意氣。少年時的他,眼裡一把劍,一匹馬,此時的他,仍在守望四處喚起壯歌的江湖。

在“反右”和“文革”特殊歷史時期的衝擊下,幾經滄桑的他,以四周池蓮碧波為伴,奏刀揮毫,談藝論道,讓老大方秘帶著弟妹三人閉門研習書畫,並給幾個兒女立下人生信條:博觀而約取,厚積而薄發。至此,方家書畫相傳正如方家的一枚印章所言:儒山書卷人家。

方劍華精武藝,擅棋弈,通詩詞,工書畫,深研甲骨、漢簡及小篆,筆下的線條奔放逸宕,傳承古典,突破傳統,視覺極具衝擊力。其潑墨時,文質彬彬,我仿佛聽到那毛筆在歌唱,那是他在與華夏古文明對話,內心充滿了虔誠。寫完後擱筆,見我在一旁,便把筆交我,我也不謙虛。

如今,方劍華在街頭開了間畫廊,閒時喝喝茶,寫寫字,下下棋。牆上掛著柳大華和他的合影,書桌旁有一字條:才華不因流年而枯竭,一卷書,一把劍,厚積方能薄發,落款:放牛先生。我一見就笑出聲來,好一個放牛先生,不離不棄一卷書,一把劍。

其間煮酒品茗,聽方劍華講金石書畫和人生哲學,皆難遮其豪放豁達之性情,我整整一個下午沒有離開。那書那畫那金石,如暗香浮動,品味到的不只是眼前的美,仿佛聽見一片片迴響從中散發開來,將我縈繞,慢慢陶醉其間。

讀方劍華人生和書法,我相信坎坷之後能見到奔流的大海。回想彼時的我們,生活在一片荒蕪之中,只是因為我們尚未找到一個理由去完成我們的夢想。同時,這就像一股力量,隨時鞭策我。

方曉春院長

方家書畫院

方家書畫院一方水土侏儒山,滋養了百年方家的翰墨精髓。方曉春院長,1956年生人,字振道,號秋仿。自幼在知音故里長大的他,對花草與泥土有迷戀,少年時,便喜歡臨摹山後寺廟內的神仙姐姐。

慕名造訪方曉春精心修葺的庭院,蜿蜒山路進入一片天地,崇山陡嶺,參天喬木,方竹瑤花,小鳥鳴琴。這就是方曉春的家,幽靜的大門後面,是一座沿著山勢層層上去的老房子,進到院子裡面,碧草芊芊,老藤掛翠,石桌上有幽泉一壺。他拾犁鋤,種豆南山下,鋤禾日當午,迎朝陽,伴夕陽,跟著牛兒滿地走,如陶淵明清淡的光陰。

方曉春八歲臨帖學書,楷書攻顏趙,行草師承張旭、懷素,三伏三九,鍥而不捨。青澀少年不墜青雲之志,至13歲即有名。他常懷揣乾糧,求學於方圓百里,也不誤耕作。

青年時代,方曉春常為武漢大商號寫楹聯匾額,已有相當造詣。那時他又黑又瘦,一邊務農打柴,一邊在村子裡教書。他說,我耕田回來寫字,不怕慢,種豆南山,隨意而耕。

他洞悉隱士早已消失,於是從山裡出來,為象牙塔里的學子灌輸祖國書法藝術。他的學生寫道:“方曉春先生對學生有著積極向上的精神影響,如果沒有紮實的書法功力,沒有堅韌不拔的精神,沒有為人師表的崇高品格,他不會從一個偏僻山村的懵懂少年,蛻變成一個受學生敬仰的老師。”

在他筆下,呈現出萬象之美,乃為人的內心之美,若非品高藝精之人,是表現不出這種美的。人世甘苦凝匯於莊敬不迫的靜趣,這是他人生修養和藝術交融的體現。他以造像者敬佛之誠,將厚重方正、刀味甚強的魏書融入奔騰的草書,那飛動的水墨,遠比近映,放中有收,急時如雷電不及掩耳,緩如女子姍姍而來。

談話間,不時有道友和弟子來訪,他桃李芬芳,亦不乏高山流水的知音,常常是一翁沽酒來,一童抱書去,別一番天上人間。

方曉春常在作品上落款“南山居士”,他對家鄉侏儒山的眷戀之深,可見一斑。正是這裡的一方水土,滋養了他的翰墨情緣。其作品被武漢美術館、廣州美術館、中國敦煌博物館收藏,與韓國、新加坡、加拿大、美國、日本以及祖國香港、台灣之地的書畫藝術機構合作頻繁。

書法家方可

方家書畫院

方家書畫院傳統文化的傳承需要薰陶,如同煙燻可溶入骨髓。1984年出生的方可,是方劍華之子,字東曙,號十三齡童、白羽主人。其為中國藝術研究會理事,翰墨書畫院院士,華表獎藝術家。方可自幼受其父影響,傳承了方家的傳統,精於書法、詩歌、金石與《周易》,深受書法家黃德琳、羅葉賞識。13歲參加全國書畫大展,中央電視台全程採訪,香港商人計佑銘先生見其作品,大呼“神童”。

方可少時幫其父研墨伸紙當書童,耳濡目染,廝守於桌邊認真看他寫字作畫,經常鼓搗父親桌上的印,喜歡沾上紅泥和紙張親密接觸的感覺,唇齒相依,慢慢分離。他看父親刻印,也在一旁一刀一刀依葫蘆畫瓢學著刻。

侏儒山自明初以來尚武之風愈濃,習武者眾,入民國,人物漸出。方可自幼體弱,曾拜幾位拳師門下,平時習拳練武,修身養性,後來刀槍棍棒,無所不精。如今其身雄性豪,隨興所至。看其奏刀,我的天!一個藝術家的臨陣狀態,如入無人之境,方可將印石左挪右移,物我兩忘,飛刀亂舞,那刀就像筆一樣靈活,一如賦予了魂靈。假於其手,效果意外,他手中的刻刀,如天馬行空,隨著石屑飛舞,翱翔於盈寸之小的大天地中。若非造詣深厚和長期沈澱,是不能達到如此這般的。

觀方可作品,其印作圓潤力實,粗細相合,向背合度,率而不野。我常疑惑,問他:為何不將作品拿去參展?他笑曰:我的印還不能為作品,另外,我覺得很多獲獎作品,都一般而已。言畢,我不知他是謙卑,還是狂傲?

祖國傳統文化息息相通,方可著迷於書法、詩歌、金石,《周易》也在其中,案頭總有一本《萬年曆》。他談易,兼易理、相術二家,並非為在檀香縈繞之地為人起名、睇相、堪輿謀生。秦代焚書,不焚易書,《史記·日者列傳》載,司馬季曰:古之聖人,不居朝廷,必在醫卜之中。方可說,《周易》影響了中國文字,也影響形成了中國傳統的哲學思想。我伸出手,問他:古人如何將人之天命,與手裡的這些縱橫交織的溝壑聯繫在一起的呢?他笑而不答。

我承認他有不少作品被埋在沙里,這和他做人低調相符,可嘆的是像他這等文人,如今不多。以他的水平、受閱度,絕對可出版。我感覺他的文字不會被埋沒。幾個相約而來的書畫界友人,看到方家書畫院中最小的一位書法家,還在大學讀研的方可時,不斷讚嘆。

方可亦是性情中人,在情竇初開的季節,暗戀一女孩子,他常仿前人筆意為她寫詩,可謂情種。只是女孩子並不知情。方可寫詩,師從一白二李(樂天,義山,長吉),其文采斐然,頗有可觀之處。假設,有女孩子看到他的字型俊秀挺拔,或許那女孩子如見其人,放在床頭連讀百遍不放手。可是現在的人,寫字少了,也無心看信了。

後來方紅學有感於此,撰了一副對聯送他:情如水方知深,書成山可望遠。這是叔侄兩人情誼的寫照。之後,方可將對聯書寫後掛於書齋,初看炫目,細觀悅目,在細微入妙中寄予融融深情。其作品亦是心境與性靈流露,源自先天的感悟與後天的苦修。我認真拜讀,那字雄健俊逸,神采飛揚,給人以蛟龍出海般的氣勢。我對他說,拘謹在你的書法中時有流露,這是你個性的體現,而這件草書改變了我的認識,發現了你性格的另一面。方可點頭,他說:我向來寡語,但在寫草時,常感覺劍氣拂拂,從指間湧出,也許草書能盡情呈現我性格中豪放的一面。我和方紅學不同,他是商人,也是佛徒,有大隱隱於世的味道。方可說。

苦行僧方紅學

方家書畫院

方家書畫院方紅學晚方可一輩,1981年生人,他作為文人來到城市經商,他不太喜歡酬應,常閉戶潛修,倒像一個不太入流的出家人。他從前長發飄逸,現在短了許多。可畢竟是書香門第,其身上瀰漫著濃濃的書卷氣息,仍傳承著家學的衣缽。

他兒時喜歡在家裡的石灰牆上潑墨塗鴉,後來稍長,拜了家族裡的方劍華、方曉春兩位爹爹為師。他常走幾里山路去向兩位祖輩請教,如李陽冰,王羲之就是那時知道的。

方家有重文的傳統,當時兩位爹爹見他年紀小,各自給了他一本碑帖。這兩本碑帖,他抱著“玩”的心態,從七歲寫到十四歲,但玩得很投入,把手頭的碑帖不停臨寫,反覆揣摩。他少時在侏儒山看戲,見黑臉老包手托大印,邁著方步出場,十分威風,回來就照葫蘆畫瓢,找了一塊大磚,在上面刻名字,蓋在作就的書畫上。後來發覺磚刻的不精細,便找來木頭,打磨光滑,但很難運刀,又換牛骨頭麻將來刻,麻將光溜溜的,手指很難掌控,以致於經常飛刀,劃傷手指和手腕。為此常招來母親責罵,雕雕畫畫,卻讓他度過了快樂的童年。

方紅學兒時起就喜歡收藏馬口小陶罐,這小陶罐上的人物線紋刻劃古拙,似刀刻出,簡潔流暢,有些像書法中的筆意,常作為他習字畫畫刻印的素材。他從鄉下的房前屋後找到它們,以至於如今家中擺滿了一地。

方劍華為他的書齋取名:馬居,並題跋:千里馬常有,千里之行亦常有。雙子座的他,少年時長發齊肩,迷戀祖國傳統文化,沈溺考古、收藏與遊歷。他放棄學業,有時行走在敦煌石窟,那簡直就是一藝術家,有時盤腿坐於鄉野路邊,卻跟乞丐無異。二十歲時幾經輾轉,不遠萬里獨自去到寶島台灣,因此怠慢了女朋友,從而分道揚鑣。

後又來到黃山師從名師,書畫作品恣肆飄逸。他的畫室懸掛的方見塵《美人圖》和《達摩面壁》,銘刻了主人與著名書畫家、硯雕大師方見塵的師徒情誼。畫室桌上印泥一兩缸,歙硯三四方,刻刀五六把,壽山石七八九方。他刻的硯,大似船,小如梅花瓣,佛道人獸,篆隸真草,那變幻的線條,給人視覺以衝擊震撼。我被眼前這位迷醉於祖國傳統文化的青年所吸引。

他對硯雕、玉雕、磚雕、石雕、篆刻以及書畫、詩詞均有探究吸納,不太受理性約束。方紅學曾與爹爹方曉春合作過一副書法篆刻作品,金石味濃,細節間無不顯露本真箇性。觀其硯,天真浪漫,趣意天成,一如其孩童般的性情,深得其師方見塵之精髓。滿屋子的金石況味深深感染我,他有一枚印,印面不過一公分,兩手拈之尚覺困難,但六面居然都刻了印。這方印,是他少時所刻,那時條件差,他將磨刀石鋸成小塊當作印石,刻完後將其磨平再刻,直到薄薄一層,實在無法再磨了,便在它的六面刻上了印。

他與歸元寺昌明法師結緣,賜他法號頑石。方紅學一心向佛,至今單身,但他不避世,有大隱隱於世的味道。昌明圓寂時,他作為俗家弟子前去悼念,回來後嘶聲大哭。

我百思不得其解,既是佛家弟子,為何如此這般?方紅學的多重身份,讓我有時候也很迷惑,是作家?是藝術家?是商人?還是佛徒?也許,當生活與藝術糾結或扭曲時,他的思想卻悄然清晰起來。

在採訪過程中,我問他,你少時為何四處遊學,卻不好好做一件事?方紅學說:雲無心以出岫,鳥倦飛而知還,並多次提到自己是個很幸運的人。細談之下,他的許多舉動背後有著不同尋常的邏輯和思想。

本文力圖呈現的也正是人的內心世界。當今的書畫家物質多少有些匱乏,心理上或者生理上,他們需要通過精神的創造來掙脫這種於物質的匱乏感。

藝術與商業

古今中外藝術創造的美,緣於藝術家病態的幻想,和種種不切實際於未來的希望感,因為他對現實把握力之脆弱,一種需要心理補償的驅動力使然。藝術家追求的境界是要人的心,這需要他自己先付出心靈的能量。他假如不愛,就很難蒙蔽自己真實的感覺,他必須敏銳地找到他之所愛。但對於藝術,心靈的欣賞是需要閒情逸緻的,工業化快捷的步伐,讓藝術家感到精神生命的微弱和渺小。

隨著古希臘時代的結束,愈來愈多藝術家氣質的人從事起商業,而愈來愈多商人氣質的人卻從事著藝術。

中原的書畫藝術,在綠水青山中孕育,曾陶冶了一代又一代書畫藝術家。他們的不斷探索、不斷進取、不斷創造和革新的藝術精神,都是方氏書畫家所推崇的典範。

方家書畫院之影響

方家書畫院

方家書畫院著名書法家金伯興先生在參觀完方家書畫院後,留下了“一時雙璧,風流三代”的評價。他說道:“戲曲界的梨園世家倒是不勝枚舉,可他們多半是一個流派的傳承。美術界的夫妻、兄弟畫家也不少,而像這種家族書畫院卻是鮮見。湖北的繪畫正在全國崛起,方家書畫院的方式頗具代表性,又具備了鮮明的創造性,這在國內是很少見的。他們在創作和教學領域從事專業書法繪畫,均有不同的建樹,形成了一門多畫家,盛世繪和諧的佳話。

方家書畫院

方家書畫院《中國書畫報》站在歷史縱深角度評價方氏書畫家族:“在將近一個世紀的漫長歲月里,方氏家族一脈書香,生生不息,代代相傳……一個開放的社會,一個與時俱進的民族,應該感謝這個家族。正是這個家族堅守著數千年中華文化的傳統與信念,正是這個家族體現了中華文化泱泱大度的氣派!”