創始人

斯金納(Burrhus Frederic Skinner,1904—1990)是新行為主義心理學的創始人之一。他1904年3月20日生於美國賓夕法尼亞州東北部的一個車站小鎮,在那裡他度過了他的童年和中學時代。出於對文學的興趣,他進入了漢密爾頓學院,主修英國文學。本來他想成為作家,畢業後從事寫作,但兩年後他便覺得“沒有什麼重要的事要說了”。於是他於1928年考入哈佛大學讀研究生,改修學心理學。1931年他獲得哲學博士學位。此後他相繼執教於明尼蘇達大學和印第安納大學。1947年他受聘重返哈佛大學,擔任學校心理系終身教授。

實驗內容

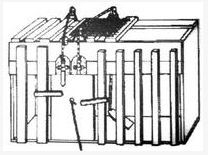

斯金納關於操作性條件反射作用的實驗,是在他設計的一種動物實驗儀器即著名的斯金納箱中進行的。箱內放進一隻白鼠或鴿子,並設一槓桿或鍵,箱子的構造儘可能排除一切外部刺激。動物在箱內可自由活動,當它壓槓桿或啄鍵時,就會有一團食物掉進箱子下方的盤中,動物就能吃到食物。箱外有一裝置記錄動物的動作。斯金納的實驗與巴甫洛夫的條件反射實驗的不同在於:(1)在斯金納箱中的被試動物可自由活動,而不是被綁在架子上;(2)被試動物的反應不是由已知的某種刺激物引起的,操作性行為(壓槓桿或啄鍵)是獲得強化刺激(食物)的手段;(3)反應不是唾液腺活動,而是骨骼肌活動;(4)實驗的目的不是揭示大腦皮層活動的規律,而是為了表明刺激與反應的關係,從而有效地控制有機體的行為。

操作性條件反射這一概念,是斯金納新行為主義學習理論的核心。斯金納把行為分成兩類:一類是應答性行為,這是由已知的刺激引起的反應;另一類是操作性行為,是有機體自身發出的反應,與任何已知刺激物無關。與這兩類行為相應,斯金納把條件反射也分為兩類。與應答性行為相應的是應答性反射,稱為S(刺激)型(S型名稱來自英文 Stimulation);與操作性行為相應的是操作性反射,稱為R(反應)型(R型名稱來自英文Reaction)。S型條件反射是強化與刺激直接關聯,R 型條件反射是強化與反應直接關聯。斯金納認為,人類行為主要是由操作性反射構成的操作性行為,操作性行為是作用於環境而產生結果的行為。在學習情境中,操作性行為更有代表性。斯金納很重視R型條件反射,因為這種反射可以塑造新行為,在學習過程中尤為重要。

實驗1:將一隻很餓的小白鼠放入一個有按鈕的箱中,每次按下按鈕,則掉落食物。

結果:小白鼠自發學會了按按鈕。

這個實驗比“給狗狗搖鈴餵食”的巴普洛夫實驗更進了一步,建立行為。

何為學習?就是指將行為與操作者的需求建立相倚性聯繫。換句話說,使行為者感覺到“行為”與“獎勵”是有聯繫的。

只要通過將行為與獎勵不斷重複、建立聯繫,就可以培養起操作者的行為模式。

獎勵可以培養行為習慣,很棒吧?那么看實驗2。

2. 行為與懲罰

實驗2:將一隻小白鼠放入一個有按鈕的箱中。每次小白鼠不按下按鈕,則箱子通電。

結果:小白鼠學會了按按鈕。

但遺憾的是,一旦箱子不再通電,小白鼠按按鈕的行為迅速消失。

“懲罰”,作為獎勵的邪惡雙生子,可以迅速建立行為模式。然而,懲罰具有一定的副作用:它建立起來的行為模式,來得快,去得也快。一旦懲罰消失,則行為模式也會迅速消失。

從長遠來看,懲罰對於行為的制止並不會起到顯著作用。現實生活中,因為懲罰帶來的凡勃倫效應,有時甚至會使懲罰起反作用。

凡勃倫效應:美國學者凡勃倫認為,與產品越降價、需求越增多的一般規律不同,特定的產品越漲價,需求越增多。部分上流階層的消費目的在於,炫耀自己的社會地位和成功,滿足虛榮心,所以價格越高,需求則增加。相反,如果降價,體現上流階層的界限變得模糊,所以需求減少。

如果想要控制行為者不去進行某個行為時,應找到該錯誤行為的“獎勵物”,移除該獎勵,從而制止其錯誤行為。

然而,即使是獎勵,當不再掉落食物時,小白鼠的學習行為也會逐漸消失(雖然消失得稍慢一些)。而且這樣太浪費食物了!那該怎么辦呢?

接下來是實驗3。

3.固定時間獎勵

實驗3:將一隻很餓的小白鼠放入斯金納箱中,由一開始的一直掉落食物,逐漸降低到每1分鐘後,按下按鈕可機率掉落食物。

結果:小白鼠一開始不停按鈕。過一段時間之後,小白鼠學會了間隔1分鐘按一次按鈕。

當掉落食物停止時,小白鼠的行為消失。

嘖嘖,失敗了。沒有培養起小白鼠連續按按鈕的行為,反而使小白鼠“偷懶”了。為什麼?因為行為者知道短期內行為不會再得到獎勵。……好吧。最關鍵的實驗4。

4. 機率型獎勵

實驗4:將一隻很餓的小白鼠放入斯金納箱中,多次按下按鈕,機率掉落食物。

結果:小白鼠學會了不停按鈕。

當不再掉落食物時,小白鼠的學習行為消失速度非常慢。

隨著機率越來越低,小白鼠按按鈕的學習行為沒有變化,直至40-60次按按鈕掉落一個食物,小白鼠仍然會不停按按鈕,持續很久一段時間。

(同樣的,用鴿子做實驗,平均每5分鐘獲得變化時距的食物強化的鴿子,每秒能做出2-3次反應,連續反應長達15小時)

這個實驗模擬了為什麼“賭博”——如簡單的老虎機,或者更複雜的賭博——會給予人類以依賴感,或者說,成癮性。

由於機率性給予結果,行為者很難直觀地判斷機制是否失效,所以單次的失敗不會給予明顯的“懲罰”效果,終止行為者的習慣,從而行為者的學習行為會一直持續下去。

然後是一個有趣的實驗5。

5. 迷信的小白鼠?

實驗5:好吧,其實實驗5還是實驗4,機率型斯金納箱。

結果:這些小白鼠有很多培養出了奇特的行為習慣,比如撞箱子、比如作揖、比如轉圈跳舞。

這是因為掉落食物前,小白鼠正好在進行這些行為,於是產生了“迷信”。

許多遊戲中傳出的謠言,比如“在中午抽獎容易得到大獎”,或者“帶滿一背包幸運兔腳可以獲得更好的裝備”之類,其原理與之相同。