基本信息

敘永清真寺

地址:四川省敘永縣城

郵編:646400

現任教長:蘇才明

現任學董:馬國初

簡介

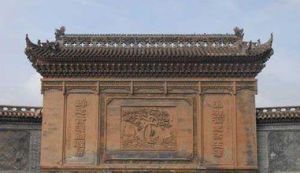

敘永清真寺始建於清乾隆二十年(1755年),因其歷史悠久,規模宏大,故有“川南第一寺”的美稱。

敘永地處雲貴11三省交會處,地理位置十分重要,是一座歷史名城。這裡的回族大都來自西北各地,尤其以陝、甘、寧為最多。清康熙五十七年(1718年),為穩定西南局勢,四川巡撫年羹堯奏請朝廷,準子帶西北回國鐵騎兵入川,駐防永寧(敘永)、隨軍入的還有部分家屬和回國商人,他們有的在這裡安家落戶,成為敘永第一代回族。此後,雍乾兩代不斷移民入川,其中有一批回族,至乾隆十八年(1753年),敘永回民已發展到1OO戶。隨著回族人口的增加,修建清真寺已成為必需。

乾隆二十年(1755年)清真寺終於落成,占地近4畝,有禮拜大殿、教室、禮堂、沐浴室、宿舍、埋體房等建築設施,大門兩邊建有花園。大寺建成後時四川提督赫玉貴(回族,西北人)主持開寺大典,捐白銀1O00兩,並贈金匾1塊,親書“報國朝真”4個大字,懸掛在正門之上。

清真寺在歷經百年風雨的侵蝕後,房屋大部分損壞,從鹹豐五年(1855年)到光緒十八年(1892年),清真寺陸續得到維修,規模不斷擴大,終成四川的五大名寺之一。

本坊教民歷來有著愛國愛教的思想和義舉。1915年,護國戰爭爆發,本坊教民組成“回民護送隊”,積極支持護國戰爭,並將清真寺作為“回回營”傷病員的療養所,深受護國軍將士的讚譽,蔡鍔將軍特送彩匾一塊:“同仇敵愾,報國朝真”,懸掛在正門上;抗戰期間,又成立了“回民抗日促進會”,為抗戰勝利做出了貢獻。其間,先後有3名回族將軍來清真寺慰問參觀,他們是趙鳳崗少將(國民黨陸軍二十三軍五師副師長)、馬硫智(二十五軍第七師師長)、白崇禧(一級陸軍上將、總參謀長)。

解放後,清真寺基本完好.“文革’期間,清真寺遭到了破壞,許多珍貴的經書及文物被毀壞。改革開放以來,政府先後撥款3次共1700O元,用以整修清真寺,使這座具有200年光輝歷史的古寺重放光彩。

敘永清真寺現有教民54戶,464人,均為回族。寺內藏有鹹豐、光緒年間石碑2塊,阿文本《古蘭經》30部。現有房產6間,歸屬清真寺。本坊哈吉馬朝龍,為敘永清真寺第一任大阿訇,祖籍寧夏,是雍正時的武舉,又是著名書法家,曾朝覲三次,他為川南各縣清真寺培養了很多大阿訇,為教門發展做出了貢獻。