作者簡介

朱家溍,文物鑑定家、清史專家、戲曲研究家、古代美術史家。自1946年起在故宮工作57年之久,並向國家捐獻了大批家藏古代珍稀文物和古籍善本。

內容簡介

故宮藏美

故宮藏美1、作者女兒作序:朱家溍先生女兒朱傳榮女士專門為本書作序,詳細講述朱家溍先生從事古代文物研究的經過和成就,以及建國後從事文物研究的過程和艱辛。

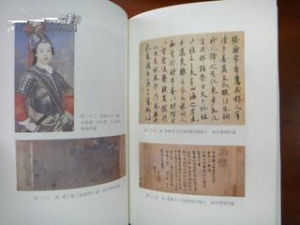

2、精粹篇章匯集:選篇為朱家溍先生文物研究的精華之作,內容涵蓋古代書法、繪畫、工藝美術、清宮戲曲。其中收錄多篇朱先生未曾見書的,關於古代書法流變、清代繪畫和戲曲音樂管理機構的文章。

3、彩插豐富精良:所配50幅精美大圖,均來自故宮、國博等權威博物館,直觀再現朱家溍先生的古代文化藝術研究,堪稱同類圖書中的配圖精良之作。

圖書目錄

故宮藏美

故宮藏美漢魏晉唐隸書之演變

清代院畫漫談

從舊藏蔡襄《自書詩》卷談起

元人書《靜春堂詩集》序卷

大米和小米

從舊藏沈周作品談起

清高宗南苑大閱圖

關於雍正時期十二幅美人畫的問題

來自避暑山莊的一件畫屏

《國子監敬思堂補植丁香圖》詩卷小記

幾淨閒臨寶晉帖·窗明靜展遊春圖

觀真跡展覽小記

清代畫琺瑯器製造考

牙角器概述

元明雕漆概說

雍正年的家具製造考

龍櫃

漫談椅凳及其陳設格式

明清帝後寶璽

清代后妃首飾

南府時代的戲曲承應

清代內廷演戲情況雜談

昇平署時代“崑腔”“弋腔”與“亂彈”的盛衰考

昇平署的最後一次承應戲

清代的戲曲服飾史料

朱家溍簡要年表

序言

懷人天氣日初長

朱傳榮

朱家溍先生是我的父親,他1914年出生,2003年去世,離開我已經十年了。

這本書的部分文章是從父親的文集《故宮退食錄》中選出的,少數是編輯蒐集補充的。

編校近尾聲,責任編輯朱玲希望我寫一點有關父親的文字。

以談論古代藝術為主題重輯父親的文字,目的當是為更加寬泛的讀者群提供一些他們之前或許未加關注的內容。藝術關注的是人,是人的生活體驗與感情。觀察前人對藝術的種種態度,其實也是觀察他們的世界觀與人生觀。從這一意義上來說,我要稱讚編者的用心。

父親一生愛戲。十三歲登台演出《乾元山》開始,八十六歲以《天官賜福》告別舞台,“沒有加入任何票友組織,也不專以演戲為主。但他由看戲而演戲,由學戲而演戲,都屬於業餘愛好性質,完全從興趣出發。不過嗜之既深,則力求鑽研深造,從而向專業演員請教,並一招一式地從名師學戲”(吳小如先生語)。舞台實踐七十年,竟然超出他服務故宮博物院的年頭。投入的精力與研究的方式也是很少見的。他在《學余隨筆》中介紹學習余派的過程,頗為獨特,“我們把反覆經常聽余的唱片叫作‘臨帖’。‘臨帖’和一般聽唱片的聽法又不同。必須在安靜無干擾的環境,把轉速和音量都減弱,把耳朵貼近音箱,這樣可清楚地聽出念字、氣口和發聲的層次,也就是說怎樣用嗓子和找韻味。在戲院里聽,只是觀眾席中所聽到的效果,而在‘臨帖’時,則能聽出唱法要領。我和余先生不認識,沒有到他家聽他吊嗓子的機會,只有‘臨帖’這個辦法,就像在吊嗓子的人面前聽唱一樣,不同的字,不同的工尺,用不同層次的發聲,在轉折的地方用不同的‘擻兒’”。

正是基於這樣精細的體察,深入的研究,在排練演出久已絕跡舞台的《牧羊記?告雁》一出時,吳小如先生稱讚,“可以說完全自出機杼,一空依傍”;“在唱念方面竟完全用余派的勁頭、風格來表達,當然其藝術效果也甚得余派三昧”。

戲劇之外,書畫也是父親極大的愛好,但一生中少有平靜安生的大段時間讓他從容游弋其間。論書,父親不及大伯父恣意縱橫;論畫,父親以為不過是面貌不惡劣,略似古人罷了。即便是對古代書畫的研究,也因為工作重心的轉移而中斷,持續終生的倒是心中永不衰減的對美的欣賞,揣摩。

抗戰時期,父母從即將淪陷的北平向後方出發,在交通多處中斷的情況下,用五十天到陪都重慶,使用了近代中國所有的交通工具,包括長途的步行。這一段經歷,他們都常常說起,以致其中許多細節都刻在我腦海中,讓我得以細細體會父親在艱難環境中那種發現美好的情懷。

“走到洛陽,先經過龍門,伊川的山光水色使人精神為之一爽,連日的風塵疲憊仿佛一洗而空,站在盧舍那佛的座下,仰視慈容,感覺好像有很多話要說的樣子。伊闕佛龕的碑文在家時只看到拓本,現在看見原石,更覺親切。

“也是去後方的路上,坐悶罐車到華陰,當時天黑又下雨,下車未出車站。次日天明時出去上廁所,走出候車大廳,雨過天晴,眼前一亮,很突然的看見了華山的全景。原來站的地方正面對華山,像一幅長的畫卷,蒼龍嶺、蓮花峰等等勝景都在眼前,當時不由得就想起了王世貞的詩中有‘太華居然落眼前’之句。這個‘居然’正是我此刻心頭所感。”

“文化大革命”中,到湖北的五七幹校,那是個湖區。幹校在湖裡抽乾了水,種稻子。父親當時是連隊里的壯勞力,不少苦活會分配給他。譬如,插秧之前的育秧,遇下雨的時候,要派專人看管秧池,不能讓秧池裡的水沒過秧苗,一旦池內水多了就需用盆把水淘出。此項工作有個專門名詞叫“看水”(看,讀“刊”音,守望之意),“看水”便要站在池邊守候一夜,直到天亮才能回連睡覺。事後父親也常說起,“這項工作雖然苦些,但也有意想不到的享受,就是雨天的雷電之美是原來從未看到過的,有一次竟然看到從天而降的一個大火柱,通天到地,真是難得一見的自然景觀。這是在室內所不能想像的”。

小時候家裡只一個爐子,做飯,做水,取暖,全用它。總是覺得那時候的冬天真冷,老也過不完。可指不定哪一天早晨,父母會指給我們看,西屋的北牆上來了一小塊陽光,這時我們就會知道,“春來了”。從這一天起,我們就開始看春的大小,看春來的時刻,看春在牆上的位置。

春的到來成了家裡專用的物候標誌,這個習慣一直沿續到我們兄妹四人的生活中,至今如此。

古人曾說,往而不可追者,年也;去而不可見者,親也。

父親留給我們兄妹的不是他的天賦,不是他的出身,不是他的學識,而是他的情懷,對自己的愛與尊重,對美和好的歡喜讚嘆。

想起父親寫過多次的一幅聯,“契古風流春不老,懷人天氣日初長”,是古人集蘭亭字的對聯,念之誦之,口氣平淡而歡欣,讓人格外難忘。

是以為序。

2013年5月1日