簡介

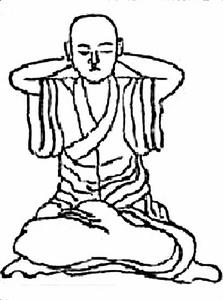

按摩補益,早在春秋戰國時期就有了關於按摩進補的方法的記載,如這一時期成書的《素問·離合真邪論》中就有:“不足者補之……必先們而循之,切而散之,推而按之……令神氣存,大氣留之……。”南北朝時,大醫家陶弘景在其《養生延命錄·導引按摩》中記載了啄齒、漱唾、按耳、引耳等,以此來補脾胃,益腎精。唐代大醫藥家孫思邈不僅留給後人兩套完整的按摩補益養生之法,還十分強調:“每日必須調氣補瀉,按摩導引為佳。”

平衡陰陽

中醫學認為:按摩在辨證的基礎上,針對機體的具體情況,選用相應的手法,在一定的經絡、穴位上加以實施,以促進機體經絡氣血的運行、營衛氣血之化生。即運用按摩手法補益陰陽,使機體的陰陽達到平衡;調節人體的陰陽是養生的重要方法,《素問·上古天真論》指出:“其知道者,法於陰陽,和於術數……而盡終其天年,度百歲乃去。”強調人要順應自然界的變化規律,善於保持並調節自身的陰陽才能達到健康長壽的目的。陰陽平衡失調是疾病發生的最為主要的因素,正如《素問·陰陽應象大論》所言:“陰盛則陽病,陽盛則陰病。”按摩可以引陰人陽,引陽人陰。按摩的手法也有陰陽之分,推、揉、抖為陽,點、按為陰。現代研究發現強而快的按摩手法可以使神經、肌肉的興奮性增強,而輕柔的、緩慢的按摩手法可以使神經、肌肉的興奮性降低。按摩對人體的功能具有雙向調節作用。按摩補益最根本的就是要遵循“謹察陰陽所在而調之,以平為朝的原則”。針對人體陰陽失調、陰陽不足的情況施用不同的手法,或輕、或重、或緩、或急、或柔、或剛,補其不足,瀉其有餘,熱者寒之,寒者熱之,積聚者散之,虧虛者補之,壅滯者通之。以糾正機體失衡之陰陽。

調和臟腑

在五行的學說中,按摩則依據“虛則補其母”的原則,補其不足,協調臟腑,以達到陰陽平衡。中醫學同時認為:按摩對各臟腑有著直接的補益作用。按摩可以養心寧神,益腎固本,按摩可以疏肝利膽,健脾和胃,按摩還可以補肺潤燥,對人體五臟起著十分顯著的補益作用。

現代醫學研究也證實,按摩具有補益的作用,按摩增加了血液循環,改善了局部組織的血液供應。

如頭部的按摩,增加了腦組織的血液供應,可以增進智力,防止老年性痴呆的發生。按摩通過神經調節,增加消化液的分泌,改變了胃腸道蠕動的速度,增強了消化系統的消化吸收功能,有利於食物的消化和營養物質的吸收。按摩還可以改善免疫功能,調節內分泌等等,達到養生保健的目的。