簡介

拜經台

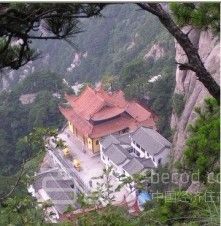

拜經台拜經台,因金地藏在此誦經而得名。這是台,位於安徽省青陽縣九華山天台峰西側,是崇山峻岭中一塊難得的平台;又是寺,這座建於清代的寺廟,又名大願庵,俗稱古拜經台,省級重點寺院。原為一組狹長的建築,民居式三進殿宇。住持僧聖明自1993年起重修,形成以大殿為中心的建築群體。

建築

拜經台

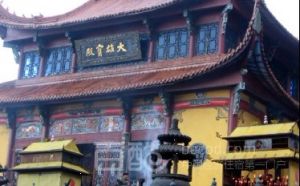

拜經台拜經台大雄寶殿,大殿坐東朝西,宮殿式,雙層重檐翹角,氣勢雄偉,趙朴初先生為大殿題額。北側地藏殿;東為3層徽派建築——萬佛樓;南為上下5層民居史寮房。整個建築古樸典雅,風格協調,堪稱佛國明珠。

古拜經台在天台峰下,距觀音峰約2華里。通往天台之路要繞寺而過。該寺始建於唐,經歷代修建,現在面積898平方米。

拜經台大雄寶殿,1994年住持僧聖明法師發心重建,建築面積650平方米。重檐歇頂,框架結構,造型莊重、渾厚。殿宇前面三尊大佛,左右文殊、普賢,後面海島觀音,兩旁十八羅漢。

從大雄寶殿旁上石階十餘步,即到金地藏拜經遺址。上築敞廳式瓦屋一間,高約二丈,寬丈許,供有金地藏坐像。右邊牆壁上嵌有“古拜經台”字樣的碑刻一方。台後有峭石20米高,造型酷似“老鷹扒壁”,僧人稱“大鵬聽經石”,相傳是金地藏拜經的地方。地面突出一塊長方形岩石,上有凹下的腳印。

地面突出一塊長方形岩石,由面同凹下有腳印。傳說,當年金地藏就在這塊凸出的平台上拜經,該石即是跑拜時的墊腳石,因而留下了足印。以前在伏虎洞苦修的和尚,效金地藏拜經,拜〈華嚴經〉幾十年,也在地板上磨出了凹痕。

從地藏殿下來左手邊為一幢兩進的白色徽式建築,為彌勒殿。牌匾為已故的仁德大和尚手書,穿過彌勒殿,門楣上是聖明法師手書的“阿彌陀佛”二樓是玉佛殿。三樓是萬佛樓。此外還有“祖師殿”,齋堂,素餐廳,招待所等等建築。

台內有一塊長方形岩石,上有凹下的腳印。傳說當年金地藏就在這塊凸出的平台上拜經,這方岩石即是跪拜時的墊腳石,因而留下了足印。後來在伏虎洞苦修的和尚,效金地藏拜經、拜《華嚴經》幾十年,也在地板上磨出了凹痕。

拜經台的大雄寶殿重檐歇頂,框架結構造型莊重、渾厚。殿宇前面三尊大佛,左右文殊、普賢,後面海島觀音,兩旁十八羅漢。

從大雄寶殿旁上石階十餘步,即到金地藏拜經遺址。上築敞廳式瓦屋一間,高約二丈,寬丈許,供有金地藏坐像。右邊牆壁上嵌有“古拜經台”字樣的碑刻一方。

繞寺而過,眼前即是天台峰。相傳金地藏曾在此處拜誦《華嚴經》,僧人建此寺紀念,名為“大願庵”(佛教稱金地藏“大願菩薩”)。因為“拜經”較通俗易記,所以都稱它“古拜經台”。

歷史

拜經台

拜經台該寺始建於清朝,相傳金地藏曾在此處拜誦《華嚴經》,僧人建此寺紀念,名為「大願庵」(佛教稱地藏為「大願菩薩」)。因為「拜經」較通俗易記,所以都稱它「古拜經台」。自建寺以來,道風純正,僧俗同修。清朝及民國年間曾有昌光和續修老和尚主持道場,對寺院建設有過突出貢獻。一般來九華山的香客都要到該寺來朝拜金地藏拜經留下的遺蹟,香火一直旺盛,但在「文革」期間,寺院遭到嚴重破壞,佛像被毀,僧人被迫離寺。

「改革開放」以後,僧人重歸寺院,各項建設得以發展,寺內法務恢復正常,寺院面貌煥然一新。近十幾來總共募化資金近千萬元,重新興建了大雄寶殿、僧寮、藏經樓、地藏殿、山門樓、大型素餐廳及香客接待用房,總建築面積達二千多平方米,使寺院規模逐步擴大,為海內外善男信女提供了一個極好的佛教活動場所。同時也為弘揚佛法,傳播地藏精神。

拜經台大雄寶殿一九九四年奠基,一九九六年落成,建築面積六百五十平方米,重檐歇山頂,風格莊重、渾厚。殿宇前面三尊大佛,左右文殊、普賢,後面海島觀音,兩旁十八羅漢。整個大雄寶殿金碧輝煌,肅穆莊嚴。

法師

現任住持聖明法師,五十餘歲,安徽省六安人,一九八三年出家,師從仁興法師,兼任安徽省佛教協會秘書長,九華山佛教協會副會長。

信息

寺址:安徽省青陽縣九華山

交通線路:拜經台在天台峰下,距觀音峰約1公里。從九華街乘車至閔園,然後乘纜車上山。