簡介

承露塔

承露塔歷史

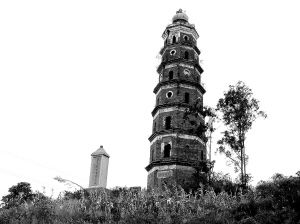

唐武德四年,置永定縣開始,巒城鎮古稱永淳,至今已有1300年的歷史。承露塔依山傍水而建,是南寧的三寶塔之一:北翼有武鳴的文江塔,市區有青山塔,東翼有巒城的承露塔,三塔鼎立,氣勢非凡。承露塔名字起得極其巧妙,在全國現存上萬座古塔中絕無僅有的,體現古塔博大精深的建築風水倫理和建築藝術。塔與金龜山簡直就是上天所賜禮物,“承露”與“金龜(金螯)”自古就有歷史典故和傳說,北京北海公園至今還有銅仙承露台,畢因漢武帝銅仙承露的歷史典故,唐著名詩人李賀借這典故在《金銅仙人辭漢歌》一詩中,寫下了“天若有情天亦老”千古名句。金螯就是傳說中海里的大龜或大鱉,女媧補天時曾經“斷鰲足以立四極”。

這裡則是寶塔壓金龜以保平安,承天外之靈氣以造福於百民之意。塔的正門賦有一對聯:“天外瑤台承玉露,雲間瓊樹起金鰲”,橫批:“天南福地”,乃重修承露塔時縣令童時明所作,此對聯也屬非凡之作,瑤台,承露,瓊樹,金螯,無一不是典故傳說,作者創作此對聯正是取詩境於杜甫著名三絕唱之一,秋興八首之五“蓬萊宮闕對南山,承露金莖霄漢間”。

重建

至清道光二十二年(1842年),承露塔已相當頹敗,因而永淳人“舍其舊而謀其新”,開始商議重建承露塔之事。不料,正當各方積極籌款備料準備動工時,重建之事卻“垂成而毀”,半途而廢。其原因,在於當時“世變橫生”。這裡所謂的“世變”,有關人士認為指的就是當時發生在永淳一帶的抗租鬥爭,這場鬥爭最終引發了震驚全國的“李文彩起義”。李文彩兵敗後,永淳縣縣令等一乾官員才安下心來,於同治十二年(1873年)與相關人士“謀重建”承露塔。這次重建,又仿照當年童時明之舉,重新相了一迴風水。結果認為鬱江邊的龜山是風水寶地,而童時明所建之塔,雖靠近金龜,卻只是壓住了龜嘴,未能將龜山徹底鎮住。而且塔身只有五層,重量不夠,以致“金龜動,亂鬨鬨”,釀成“李文彩之亂”。這次重建,一定要移動寶塔位置、加大塔身重量,穩穩地鎮住龜身。於是,決定“相地形之利”,將塔址後移,立塔於龜山上,寓意“鎮金龜保全寧”。是年冬十二月動工,翌年秋九月落成。據記載,此次重建承露塔,共用去青磚34.9萬塊,耗資“通計金錢五千貫”。到光緒二年(1876年),承露塔又進行了第三次維修。