概況

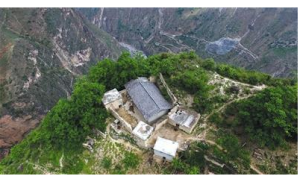

5月13日,無人機俯瞰位於懸崖邊緣的村民某色拉則的家,他家的後院門推開就是懸崖,房屋所在位置也是全村最高點。

5月13日,無人機俯瞰位於懸崖邊緣的村民某色拉則的家,他家的後院門推開就是懸崖,房屋所在位置也是全村最高點。 村里通向外界,需要順著懸崖斷續攀爬17條藤梯,其中接近村莊的幾乎垂直的兩條相連的藤梯長度約100米,沒有藤梯的崖壁才是最危險的。據支爾莫鄉黨委書記阿皮幾體講,他知道的在這條路上摔死的人有七八個,有村裡的人,也有外來的人,而摔傷的人更多。

支爾莫鄉黨委書記阿皮幾體告訴記者,阿土勒爾村口口相傳的歷史可追溯到200年前。

那時,阿土勒爾村與世隔絕,因為阿土勒爾村特殊的地理位置,沒有匪患,沒有戰亂。這裡土地肥沃,村民自給自足,生活比動盪不安的其他地方要安逸而且富庶得多。

阿皮幾體說,如今外面道路通暢,物流通暢,商業發達,阿土勒爾村落在了後面。

懸崖村莊

懸崖村莊由於道路問題,村民養殖的牲口都運不到山下,基本都是自產自銷。村民把產量有限的花椒和核桃背到山下,換回日用品和少量的現金,村民普遍處於貧困線下。

政府行動

2016年5月24日晚,涼山彝族自治州州委書記林書成表示:先施工一條鋼筋結構梯道,解決民眾出行安全問題,接下來馬上組織論證徹底解決方案。

24日晚,昭覺縣委相關人員稱,當地交通部門此前已有修路計畫,正初步實施中,並多次前往阿土勒爾村查看天梯安全情況。“想將道路規劃與旅遊開發相結合,在修建過程中儘量維持當地自然風貌”。

昭覺縣委書記子克拉革表示,懸崖村此前已納入縣重點工程規劃。他說,最近縣鄉幹部和旅遊扶貧幫扶單位正密集調研,也外聘了地質學家楊勇對旅遊和道路規划進行科學評估,力求在保護好當地寶貴生態環境的前提下,制定道路開闢和旅遊開發規劃,帶動當地脫貧。

他說,昨晚縣領導已經帶領工作組,攀爬天梯進入村子裡開展工作。

據涼山州訊息,目前該州已成立工作組,今日將帶領施工、設計單位,進入“懸崖村”,應急解決天梯的道路安全問題,消除一切安全隱患。

專家說法

建議未來不單純發展旅遊

15個孩子中多數是女孩,在三個家長的保護下,背著沉沉的書包,大約用了2個小時,到達“懸崖村”。

15個孩子中多數是女孩,在三個家長的保護下,背著沉沉的書包,大約用了2個小時,到達“懸崖村”。 “阿土勒爾村的懸崖由石灰岩、玄武岩、變質岩等構成,建設工程難度太大,一定程度上也會破壞自然景觀”。楊勇說。

此外,涼山州的扶貧空間大、任務重,精準扶貧落地是未來的發展重點。除昭覺縣外,比較貧困的幾個縣都有著高品質的資源,對旅遊、康養度假產業有很大作用。

對於懸崖村莊的未來發展,楊勇建議,不單純是發展旅遊產業,還要帶動其他相關產業,包括現代農業、特色農業、觀光農業和旅遊產品等的發展,讓彝族民眾參與到旅遊當中。此外,集體驗、探索、公益、觀光於一體,結合生態環境,推動彝族村寨新農村建設。

網評

5月14日,在三名家長的保護下,15個孩子從勒爾國小出發,走崖壁,爬藤梯,踏上回家的路。

5月14日,在三名家長的保護下,15個孩子從勒爾國小出發,走崖壁,爬藤梯,踏上回家的路。 媒體記者發現這樣一個懸崖上的村莊,拍下那么有視覺衝擊力的照片,引來那么多的關注,這無疑是一次很成功的報導。而作為地方官員,發現自己的轄區出了這樣的“負面新聞”,在此扶貧攻堅特殊時刻,鬧出這么大的動靜,難免心慌慌兮夜不能寐,於是連夜動作,該表態的表態,該行動的行動。按照應對輿情的標準範式打分,這樣的表態和行動,大概可以得個不錯的分數。但是網友不認賬,因為“之前做什麼去了”。

是啊,之前做什麼去了,媒體一報導就連夜行動,之前行動了嗎?這樣的質疑向來是無往而不勝的。扶貧攻堅的行動是當下地方工作的重點,這樣一個“懸崖上的村莊”,如果都沒入定點扶貧的範圍,肯定是說不過去的。公眾的質疑不能說沒有道理,只不過,這樣的責罵把複雜的問題簡單化了,“懸崖村莊”缺的可能根本不是把藤梯換成鋼梯,如果因為媒體報導在山上專設一所學校,那可能是浪費,而如果花費巨資修路上山,更可能是對納稅人的不公。

像這種“懸崖上的村莊”,大山深處其實還有很多,交通不便的孤立村莊,有的是被山阻,有的是被水隔。最好也最省事的辦法,當然是整體搬遷。事實上,對不具生存條件的地方進行整體搬遷,也是國家扶貧的要求——李克強總理2014年1月在陝西商洛、安康考察時指出,要對不具生存條件的地方進行整體搬遷,通過發展小城鎮,一方面不把扶貧資金投到那些該搬遷的村,避免浪費;另一方面也可使搬遷的民眾享受城裡人一樣的公共服務。其中,避免浪費是很重要的,像新聞中的“懸崖村莊”,修一條路至少五六千萬,全國那么多孤立村莊,都要如法炮製嗎?

按照“不把扶貧資金投到那些該搬遷的村,避免浪費”的要求,我不知道領導隨意拍板把藤梯換鋼梯,是不是涉嫌浪費,如果進一步的“徹底解決方案”是修路上山,是否浪費那就更難說了。現在的問題是,“懸崖村莊”不願整體搬遷——山上能夠自給自足,山下卻沒有自己的土地——這也是孤立村莊扶貧過程中的普遍問題。如果強行整體搬遷,顯然不夠和諧;如果尊重村民意願,一旦被媒體曝光,你又必須回應“之前做什麼去了”的輿論質疑。

輿論、媒體和當地政府討論“懸崖村莊”的問題,都須摒棄簡單思維,否則可能促使地方政府基於漂白“負面新聞”的動機,做出兩種選擇:要么動用強制手段實施整體搬遷,要么為博輿論一笑“烽火燒鈔票”。

簡單批評質疑解決不了“懸崖村莊”的問題。一個可行的辦法,或許是引入市場的手段,在尊重村民意願的前提下,引入合適的旅遊開發。媒體報導給“懸崖村莊”帶來了名氣,肯定是一件好事。如果有民間資本看上這裡的旅遊資源,願意投入開發,地方政府應該大力支持。到時候,“懸崖村莊”就不是問題麻煩,而是特色資源了。但這需要時間,需要機遇,不可急躁,不可蠻幹。