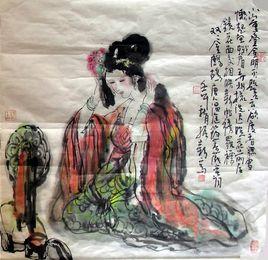

作品原文

懶起

百舌喚朝眠,春心動幾般。

枕痕霞黯淡,淚粉玉闌珊。

籠繡香菸歇,屏山燭焰殘。

曖嫌羅襪窄,瘦覺錦衣寬。

昨夜三更雨,今朝一陣寒。

海棠花在否,側臥捲簾看。

釋義

第一聯

開篇見意,寫出百鳥齊鳴的盎然生機,進而點明它在人心中所激起的反應。“動幾般”,是個有層次感的描寫,指的是春之聲如一股股春潮,激盪著思春、知春的人們。而“春心”一語雙關,既是指自然之春意,又是指詩中女主人面對春情。

第二聯

作者乾脆利落地推出詩中主人公的面部特寫:由於伏枕而眠,前一天晚妝之霞彩已為枕痕所暗淡,而夢中淚下,又不知不覺把傅粉之面流刷成憔悴之狀。這裡,“淚”字點出這位少婦的思婦身份。“闌珊”是點出少婦所以懶起、所以惜春,皆緣於深感年與時馳、意與日去,長守空樓之故。這後一句詩,含蓄地透露了昨夜情事,使人依稀感覺到那一夜春夢,不禁生出對詩中主人公的關懷和同情,從而自然懸念:她何事傷悲,為誰垂淚?

第三聯

現出室內背景。紗繡籠罩的香爐里,裊裊之煙早已熄滅,繪有山形的畫屏之後,尚可見一線殘燭之光。這二句,寫出了室內冷寂而又寥落的環境,為女主人眼中所見,是她心境的客觀寫照。其中,“燭焰殘”三字,喻示昨夜斯人愁極而倦、朦朧睡去以至未及滅燭的情狀,為詩詞中寫愁怨者常用手法。需要指出的是,這夢醒後女主人公的第一眼室內所見,與頭二句對室外“百舌”的所聞,形成強烈反差,進而引起情緒由幻入真、由夢入醒的大跌宕,頗有深味。

第四聯

由寫物復轉寫人,由中景移及近景,由面部描寫變為體態描繪。至此,女主人公的慵懶全貌盡入眼底。這一描寫非單純、靜止的,而是依生活的節奏和秩序,自下而上推進:女主人公開始懶洋洋地穿戴起來。然而,春天無名的躁動卻使她今天怎么也自在不起來:一夜的輾轉難眠,使她心煩意亂,套上絲襪,頓覺太緊太窄;再看看自己為伊消瘦的玉體,又覺得套上的錦繡衣衫太大太肥,這一切都是由“春心動幾般”一夜思念引起的。這一聯是體態描寫,更是心態描繪,從中所見女主人公內心的燥惱,正豐富了她的性格內涵,使之更形象、生動。

第五聯

看似平常,在詩中頗有深意:昨夜三更聽雨,正泄露她深夜難眠、心事重重,此處點出,是回憶使然。而“一陣寒”所透露,正是她經長時間失眠後臨明時朦朧睡去、衣枕零亂,以至被早寒凍醒,意韻深厚,留給人悠長的想像空間。此後,宋人陸放翁有“小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花”的佳句,發揮得更有韻味。

末聯

由回憶昨夜三更雨,而念及昨夜聽雨時的隱憂:院中那株盛開而可喜的海棠花還安然無恙嗎?於是,她慵懶地斜倚在床,挑起帘子一角向外望去。值得注意的是,她關注海棠的命運,可又不願挪步戶外去看個究竟,而是以側臥的慵懶之姿潦草觀察,為什麼呢?其“懶”當有深層的心理背景,也就是,她深知那帶來“今朝一陣寒”的三更雨的摧殘力,已對海棠花的存在不抱多少希望。喻示著她面對無情命運的無奈與無聊。李清照化用此詩為《如夢令》遂成千古絕唱:“昨夜雨疏風驟,濃睡不消殘酒。試問捲簾人,卻道海棠依舊。知否?知否?應是綠肥紅瘦。”惜春之心,千古一也。

作品風格

韓偓的寫景抒情詩構思新巧,筆觸細膩。而最大的特色,還在於從景物畫面中融入身世之感,即景抒情,渾涵無跡。七律《惜花》寫得悲咽沉痛,被人視作暗寓亡國之恨。一些寫景小詩如《醉著》、《野塘》,以白描手法勾摹物象,構圖明晰,設色疏淡,宛如一幅幅飽含詩意的水墨畫卷。至於反映農村亂敗景象的《自沙縣抵尤溪縣,值泉州軍過後,村落皆空,因有一絕》,寓時事於寫景之中,更有畫筆與史筆相結合之妙。

作者簡介

韓偓(約842年~約923年),晚唐五代詩人,乳名冬郎,字致光,號致堯,晚年又號玉山樵人。陝西萬年縣(今樊川)人。自幼聰明好學,10歲時,曾即席賦詩送其姨夫李商隱,令滿座皆驚,李商隱稱讚其詩是“雛鳳清於老鳳聲”。龍紀元年(889),韓偓中進士,初在河中鎮節度使幕府任職,後入朝歷任左拾遺、左諫議大夫、度支副使、翰林學士。其詩多寫艷情,稱為“香奩體”。