概述

意識形態電影批評

以西方馬克思主義意識形態理論為依據的電影批評理論。

詳述

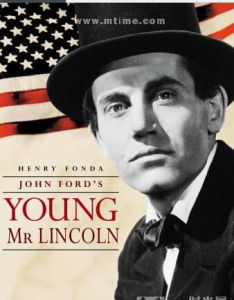

20世紀60年代,法國《電影手冊》和《電影力》的左傾政治取向,引起了電影理論和批評的改觀,結構主義馬克思主義理論家路易·阿爾都塞的意識形態理論深刻影響了西方電影批評理論。阿爾都塞從新發現的馬克思早期著作獲取靈感,以拉康的精神分析學為依據,重新解讀馬克思主義。1969年,他發表的《國家機器與意識形態國家機器》一文強調指出,宗教、教育、家庭、法律、工會、文化和大眾傳媒是“意識形態國家機器”,其功能是向個體灌輸主流意識形態,使個體接受現存社會規範和社會結構,在生產關係體系內“自願”接受社會角色,以非武力或非強迫的方式迫使個體服從現存社會關係。1970年讓—路易·博德里的《電影:電影基本裝置的意識形態效果》和讓—路易·柯莫里的《技術與意識形態》的發表,標誌著意識形態電影理論的確立。意識形態電影理論強調,電影作為一種表達手段,屬於意識形態上層建築,無論就電影的生產機制、電影表現的內容和形式,以至電影的基本裝置而言,都具有意識形態的性質。電影既受制於國家意識形態機器,也再生產這種意識形態。1970年《電影手冊》編輯部發表的《約翰·福特的〈青年林肯〉》,是運用意識形態電影理論分析影片的經典批評文章。西方意識形態電影理論影響了女權主義電影批評理論和後殖民主義電影批評理論。