怒族服飾

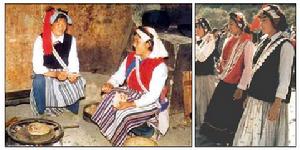

怒族服飾怒族男女均喜歡穿用麻布織的衣服,成年男子喜歡在腰間佩掛砍刀,肩背弓弩及獸皮箭包。福貢一帶怒族已婚婦女喜歡在衣裙加上許多花邊,在頭部和胸部佩帶珊瑚、瑪瑙、貝殼,珠料等裝飾品,耳帶銅環,貢山的怒族則只佩胸飾。怒族人民在長期的生產和生活實踐中,創造了絢麗多彩的文化藝術。1957年初,發現了怒族古代繪畫——洞穴壁畫和崖畫。洞穴壁畫畫在碧江縣一岩洞的洞穴壁上,上有七幅圖畫,畫中圖形清晰可辨,如太陽、魚鳥、牛馬等,以紅色顏料作畫,筆畫簡煉,線條粗獷、形象生動。在一些石壁上也有這類崖壁畫。據學者們推測,此畫屬史前的原始繪畫藝術,具有珍貴的歷史價值和藝術價值。

怒族介紹

怒族詩歌大部分為即興編唱,具有濃厚的生活氣息和民族特點,其曲調有一定格律,內容廣泛,形式完整,以琵琶、笛子、口弦、葫蘆笙等伴奏。流傳較廣的有《祭獵神調》和《瘟神歌》。此外,還有反映農業生產的收包穀調,反映男女愛情的求婚調《婚禮歌》和表示悼念死者的哀嘆調等。在民間傳說中,流傳較廣的有《大力士阿洪》、《茂英充》等,描述了怒族的先民與大自然頑強鬥爭的故事。《瞎子求醫》、《神仙草》等歌頌真、善、美,鞭撻殘忍和邪惡,充分反映了怒族人民善良、互助、知恩必報的美德和對邪惡勢力的憎恨。 怒族現有人口2.7萬人,雲南有2.6萬,包括4個支系:怒蘇、阿龍、阿怒、和擾柔。主要分布在怒江傈僳族自治州的福貢、貢山及蘭坪縣的兔峨鄉。此外,迪慶州的維西縣也有少量分布。由於長期與傈僳族相處,怒族人普遍會說傈僳語。貢山、福貢兩縣的怒族,是當地最早的土著居民,自稱“阿龍”和“阿怒”,在古代就與獨龍族有親屬關係。原碧江縣的怒族自稱“怒蘇”,被認為是唐代“廬鹿蠻”的生裔。這兩部分來源不同的怒族先民,長期居住在怒江兩岸海拔1500-2000米的山腰台地上,互相交往通婚,逐漸形成為一個民族。怒族有自已的語言,怒族語屬漢藏語系藏緬語族。怒族人無自已的文字,解放後使用漢語。

怒族服飾

怒族服飾從怒族地區蒐集到的許多新石器遺物和有關傳說來看,怒族在十六世紀以前可能還處於新石器的晚期階段,當時除使用石鋤外,還使用木鋤和竹鋤。十六、十七世紀除用石鋤為工具的農業生產外,採集和狩獵還占很大比重。

怒族是一個喜愛歌舞的民族,其舞蹈內容十分豐富,大部分為模擬動物的活動形象,如猴舞、雞舞、喜鵲舞、鳥王舞等,也有表現生活場景和反映生產活動的,如鍋莊舞、洗衣舞、秋收舞、割麥舞等,此外還有琵琶舞、腳跟舞等。舞蹈動作粗獷豪放,敏捷有力,節奏鮮明。無論喜慶和哀怒,怒族人民都能用歌舞來表達真摯的思想感情。如在婚禮宴會上,老年人唱的《婚禮歌》,先從人類起源唱起,分為《創世》、《談情》、《牧羊》、《剪毛》、《迎親》等章節。 怒族男女均喜歡穿用麻布織的衣服,成年男子喜歡在腰間佩掛砍刀,肩背弓弩及獸皮箭包。福貢一帶怒族已婚婦女喜歡在衣裙加上許多花邊,在頭部和胸部佩帶珊瑚、瑪瑙、貝殼,珠料等裝飾品,耳帶銅環,貢山的怒族則只佩胸飾。

怒族服飾的分類

怒族服飾

怒族服飾1 若柔人服飾接近於白族、漢族裝束。成年男子打包頭,上身穿對襟衣,下身穿普通褲;女子也打包頭,頭飾較少,上身穿前襟短後襟長的粗藍土布上衣,下身穿普通褲。

2 阿龍人的服飾顯然受到了藏族、納西族的影響。婦女帶頭巾,系頭巾的帶子要用若干種彩色毛線編成,並結成發圈套在頭上;身穿麻布長衫,胸前多珠玉佩飾;下身著長褲,再自腰處圍上一塊長齊腳踝的怒毯,這怒毯頗似藏族的氆氌,不過花格是豎條形的,有的婦女還喜歡圍上一條納西族式的黑色多折圍裙。阿龍男人的服飾穿戴則與其他地方的怒族男子相似。

3 阿怒及怒蘇男子上身穿麻布長衫,腰系藤條或麻繩,下身褲長只到膝下,小腿上穿一副用細蔑片編成的腳籠,以防山林行走、田間勞作時被草木蟲蛇傷害,如今大多數人用更舒適的麻布綁腿取代了腳籠。婦女的裝束要複雜一些:上身穿白色長袖衣,外罩一件深紅色、黑色或深藍色鑲花邊的夾襖,下身穿一條深色的大擺長裙;頭戴用珊瑚、小銅鈴、貝殼、銅幣等串製成的發箍;胸前掛一串串珠鏈和一個大大的貝殼,傳統上,這個大貝殼應是男友所贈,因而女子佩掛的珠鏈和貝殼也往往成為其榮耀的宣言。

怒族男子服飾

怒族男子的服飾風格古樸素雅,與傈僳族相似,男子蓄髮多蓄長發,披髮齊耳,用青布或白布包頭。傳統服飾為交領麻布長衣,內穿對襟緊身汗衫,外穿敞襟寬胸長衫,長衫無鈕扣,穿時衣襟向右掩,福貢地區女子穿右襟短衣,麻布長裙,頭飾用珊瑚珠、瑪瑙、料珠、銀幣和海貝製成,她們將貝殼磨成圓片,用獸皮連成發箍,並在額前垂掛珊瑚珠及小銀墜,耳戴大銅環。貢山女子用白布帕裹大包頭,不穿裙,僅用兩塊條紋麻布圍在腰間,類似裙裝。及膝長褲,穿時前襟上提,系寬大腰帶,紮成袋狀,以便裝物。色彩以白色為基調,間著黑色線條,戴墜紅飄帶的白包頭,下著短褲,大部分男人左耳佩帶一串珊瑚,成年男子喜歡在腰間佩掛怒刀,肩挎弩弓及獸皮箭包,腳打竹篾製作的綁腿,顯得英武剽悍。

怒族女子服飾

怒族男女服飾多為麻布質地,婦女一般穿敞襟寬胸、衣長到踝的麻布袍,在衣服前後擺的

怒族服飾

怒族服飾接口處,綴一塊紅色的鑲邊布。年輕少女喜歡在麻布袍的外面加一條圍裙,並在衣服邊上繡上各色花邊。

怒族婦女穿麻布做成的右衽短裝,下裝為麻布長裙,喜在衣裙上鑲墜花邊,在胸前佩帶彩色珠子串成的項圈,有的婦女用珊瑚、瑪瑙、貝殼、銀幣等串成漂亮的頭飾或胸飾,耳戴垂肩的大銅環。頭戴用彩珠連串的珠珠帽,怒語稱“盧批靠”,胸前掛彩色串珠,怒語稱“夏委”和用海貝製作的一塊圓形裝飾品“勒唄”,裝飾品的多少貴賤象徵佩戴者的身份和經濟狀況,喜戴銅耳環,婦女喜挎自己縫製刺繡的怒包裝飾並盛物。年青姑娘喜歡在裙外系有彩色花邊的圍腰,已婚婦女的衣裙上都繡有花邊。貢山一帶婦女不穿裙,而是在褲外用兩塊彩條麻。喜用精緻的竹管穿耳,體現其獨到審美。

怒族人最有特色的服飾叫“約多”。這種由怒族婦女編織的“約多”,工藝水平很高,男子們白天可以當衣穿,晚上可以當被蓋;婦女們做成圍裙系在腰間,既耐寒又耐髒,深受人們喜愛。 怒族婦女從小就要學習捻羊毛線、織羊毛襪子,姑娘長大後,要把自己織的羊毛襪子送給心上人,小伙子若收下羊毛襪子,就表示接受了姑娘的愛情。所以,看一個怒族小伙子有沒有對象,只要看他腳下穿沒穿上羊毛襪子就行了。

歷史和現狀

清代麗江府志載,怒族男女皆披髮,並用紅藤勒在額前束髮,上身穿麻布短衣,下身則男子穿褲、女子著裙,無論男女老少都打光腳。到清朝末期,怒族男女著裝有了更多各自的款式區別,開始接受棉布製衣,飾物漸漸多了起來,女子勒在額前的紅藤也被紅色料珠串成的頭箍所取代了。到民國中期後,今日怒族的傳統服飾樣貌已基本形成。

隨著社會的發展和怒族人民經濟生活的不斷改善,怒族服飾的變化包含著社會的文明與進步,現在製作怒族服飾的用料發生了根本的變化,婦女服飾已用金絲絨等高檔布料製作,色彩更加豐富,華麗美觀已成為怒族服飾的基本特徵。