介紹

心智模型英文為Mental Model,又叫心智模式。

概念

心智模型是經由經驗及學習,腦海中對某些事物發展的過程,所寫下的劇本。人類在經歷或學習某些事件之後,會對事物的發展及變化,歸納出一些結論,然後像是寫劇本一樣,把這些經驗濃縮成一本一本的劇本,等到重複或類似的事情再度發生,我們便不自覺的套用這些先前寫好的劇本,來預測事物的發展變化。

心智模型是你對事物運行發展的預測。再說得清楚一點,你「希望」事物將如何發展,並不是心智模型,但你「認為」事物將如何發展,就是你的心智模型了。一個人若擁有完整而健全的心智模型,他對事物的發展就可以做出準確的預測,所以也就有能力做出比別人好的判斷。我們形容人,有時會用「有眼光」「有遠見」「運籌帷幄之中,決勝千里之外」,就是用來稱讚那些對某些事物的心智模型比常人精確的人。

但是一般情況下,人們還是更趨向於把Mental Model理解為抽象一點的東西。

於是,就有了語言的功能。 語言是什麼,是人把Mental Model裡面的信息翻譯成聲音信號或者圖像信號映射到現實世界,然後讓別人對這些信號進行反譯,得到的信息和原來的已有的思維模型結合在一起通過大腦的處理得到一個新的Mental Model,從而實現交流的目的。所有人在翻譯和反譯過程中遵循一個大家約定的協定和規範。這個規範就是從國小的母語或者後來學的外語了。

而一個典型的人機互動模型則包含開發者,人機互動系統,用戶之間的互動。

開發者把自己的Mental Model通過各種方法實現在系統中,然後用戶通過人機互動理解實現在系統中的開發者的Mental Model,同時又在自己腦中形成一個新的模型。

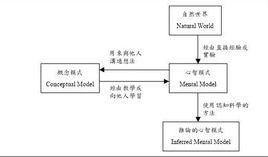

圖1表示心智模型形成的前因後果:

Johnson-Laird(1983, 1989)說明

心智模型是個體為了要了解和解釋他們的經驗,所建構的知識結構,該模型受限於個體關於他們經驗的內隱理論(Implicit Theories),這可能有很多或很少的正確性。

【例如】你也許有一個心智模型去衡量飛機如何在天空飛行,但是此模型不是根據物理學或其他科學規則,但此心智模型依然會存在你的信念中,直到你對此飛機飛行的有新的認識後,會形成新的心智模型。

•Senge(1990)認為心智模型可能是簡單的概括性看法,像是「人是不可信的」;也可能是複雜的理論,像是「有關人與人之間互動方式的假設」;又在1994提出「心智模型是一個深植於我們心靈之中,關於我們自己、別人、組織以及世界每一個層面的形象、假設和故事。就好像一塊玻璃微妙的扭曲了我們的視野一樣,心智模型也決定了我們對世界的看法。

心智模型的形成

心智模型的形成是先由訊息刺激,然後經由個人運用或觀察得到進一步的訊息回饋,若自己主觀認為是好的回饋,就會保留下來成為心智模型,不好的回饋就會放棄。心智模型不斷地接收新訊息的刺激,這種刺激的過程可分為「強化」或「修正」。

心智模型的特性

Norman(1983)觀察許多人從事不同作業時所持有的心智模型,歸納出六個關於心智模型的特質,這六個特質並非相互獨立的:

1.不完整性(Incomplete):人們對於現象所持有的心智模型大多都是不完整。

2.局限性(Limited):人們執行心智模型的能力受到限制。

3.不穩定(Unstable):人們經常會忘記所使用的心智模型細節,尤其經過一段時間沒有使用它們。

4.沒有明確的邊界(Boundaries):類似的機制經常會相互混淆。

5.不科學(Unscientific):人們常採取迷信的模式,即使他們知道這些模式並非必要的。

6.簡約(Parsimonious):人們會多做一些可以透過心智規劃而省去的行動。

心智模型的功用

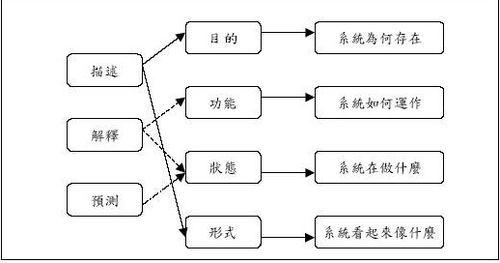

心智模型是一種機制,在其中人們能夠以一種概論來描述系統的存在目的和形式、解釋系統的功能和觀察系統的狀態、以及預測未來的系統狀態。

換句話說,即是人們對於世界的理解方式是透過詢問:這是什麼?為什麼這樣?這樣有什麼目的呢?、這個東西是如何運作?它會造成什麼後果?將這些問題簡化成下列的架構圖:

心智模型

心智模型圖2 心智模型功用

心智模型的具體功用

風洞實驗是發展新型飛機的必經流程。工程師設計了新型飛機的外型之後,他們通常會用做出一台模型飛機,就像玩具飛機一樣大小,然後在實驗室中,用特製的電風扇吹它,模擬出飛行的狀態,再用儀器測量各種變化,這些結果,可以用來幫助工程師提早發現這架飛機的潛在問題,儘早找出解決方法。這種流程,就是風洞實驗了。我們的心智模型也提供我們同樣的幫助。在判斷一些事情時,我們常常也需要作一些風洞實驗,評估一下利益得失,然後再做決定。在心裡做實驗提出各種解決方案,並分析利弊,評估可行性,找出最好的方法,然後才套用到真實世界裡。它的優點就像風洞實驗一樣,能在最節省時間精力的狀況下,提供你更多寶貴的資料。它的缺點是,你的模型可能不準確,而使你的判斷錯誤。這種藉由心智模型所產生的對事物的預測能力,事實上正是許多生物所以能在殘酷生存的競爭中得以存活的重要能力。

·成功的學習,關鍵在於學生是否有發展出完整正確的心智模型

一個中學生,如果把牛頓運動定律學的很好,即使沒有紙筆,不做任何運算,在他的腦海里,也有辦法「上演」牛頓運動定律。在他的腦海中,將會有一個不斷下落的物體,速度越來越快。這就是他對牛頓運動定律所建立起的心智模型。他可以在腦海中大概模擬物體之間的相互影響,知道哪裡是可以下手的部份,答案算出來了也會判斷這個數值合不合理。而相對的,沒有正確心智模型的學生,在演算物理題目時,就是在一堆數字和公式之間玩抓迷藏,拼拼看,填填看,然後湊出一個答案,卻不知道答案代表的意義。

·親身體驗常常是建立心智模型最直接最快速的方法

我們常說「讀萬卷書,行萬里路」,就是在強調經驗的重要。沒有經驗的人,即使讀書破萬卷,也很難在心目中對事物有具體的印象。要多方面的體驗,才能建立完整有用的心智模型。

南海路的科學館,有一個地心引力的模型,是一個中間有洞的漏斗形大圓盤,當你從旁邊斜斜滾下一個像撞球一樣的小圓球後,小圓球就逐漸加速往中間的洞「代表地心引力」滾進,等到它最接近中心時,它所累積的動能又讓它繞過中心,從另一邊滾回來。就這樣,向地球繞太陽轉一樣,轉出一圈圈橢圓形的軌道。

·心智模型需要不斷的修正

有些人只相信自己的經驗所建成的心智模型,而不知道適時的修正它,讓它能更切合實際。舉例而言,對一個小學生而言,在玩皮球多次之後,對物體運動的概念大概是「所有的物體終究會停下來」。等學到了「動者恆動,靜者恆靜」的牛頓定律之後,他的心智模型應該變成「所有的物體如果沒有外力的介入,會保持原來的速度,如果原來的速度就是零,那他就會保持靜止的狀態」,但這個模型和經驗不一致啊,如果這個模型正確,皮球應該不斷滾動不會停啊!怎麽辦呢?等到學了摩擦力的概念,就解釋的通了!讀書與生活分離的結果,使得學生逐漸發展出「考試用的心智模型」,考試時,答案都正確,但在日常生活中,則發展出「日常生活用的心智模型」,完全由自己的經驗所累積,粗糙原始而未加修飾,也缺乏進步的空間。這樣的結果,造就了一堆只知死讀書而不懂套用變化融會貫通的書呆子。

·經常使用心智模型是改進心智模型的最好方式

我們都是藉由經驗或者學習的過程中,不斷地測試我們的心智模型,並進而改進這個心智模型。我們永遠無法知道它是否正確,只有不斷使用它,才有機會做驗正及改進的工作。只靠自己的經驗學習的人,不僅進步緩慢,也容易產生偏差。鼓勵學生大量閱讀,因為書本是一個很好的訓練自己心智模型的環境。狹隘而缺乏他人智慧灌溉的心智模型,通常都很淺薄,缺乏想樣力,創造力,包容力。

心智模型的歷史和演進

心智模式這個名詞是由蘇格蘭心理學家Kenneth Craik 在1940 年代創造出來的,之後就被認知心理學家Johnson-Laird和認知科學家Marvin、Minsky(1975)、Seymour Papert 所採用,並逐漸成為人機互動的常用名詞。

類型

1.物理符號系統

2.諾爾曼模型

3.流程型認知

4.SOAR模型心智的社會模型

來源

第一個提出心智模型的人是Kenneth Craik。他在1943年出版的The Nature of Explanation一書中提到該概念。沒多久,他就死於腳踏車事故,他的理論也一同銷聲匿跡了很多年。20世紀80年代,心智模型再次出現,Philip Johnson-Laird和Dedre Gentner分別出版了一本名為Mental Models的書。

詹森-萊爾德(Johnson-Laird,1989)確定了心智模型的三個不同來源:

學習者從來自於有關世界的知識的一組基本成分,或來自於學習者擁有的類比模型中,以歸納的方式建構模型的能力

對外部世界的日常觀察

其他人的解釋

1.學習者從來自於有關世界的知識的一組基本成分,或來自於學習者擁有的類比模型中,以歸納的方式建構模型的能力

2.對外部世界的日常觀察

3.其他人的解釋