簡介

徵收變法

徵收變法廣受社會關注的“徵收變法”,近期雖無官方明確披露其進程,但來自民間的努力仍在進行:南方都市報記者獲悉,北京律師界多位律師領銜起草的至少三部“徵收變法”建議稿將出台;而曾發生張劍刺死暴力強拆者案的遼寧本溪,日前已經出台新的法規。來自律師界專業人士和個別地方的上述舉措,能否推動“徵收新法”出台,飽受關注。

第一個版本有望本月內出台

北京律師界起草的版本有三:一是北京才良律師事務所主任王才亮領銜執筆、暫命名為《對國有土地上房屋徵收與補償條例(草案)的立法建議》(簡稱“才良版建議稿”);二是北京京華律師事務所秦兵律師領銜、暫命名為《不動產徵收徵用法》(簡稱“京華版建議稿”);三是北京盛廷律師事務所主任楊在明起草、暫命名為《城市房屋拆遷管理條例建議稿》(簡稱“盛廷版建議稿”)。

據南都記者了解,上述三個版本的民間版建議稿中,最快出台者將可能是盛廷版建議稿。據楊在明介紹,按照他們的計畫,該版本應該在這個月內出台;而才良版建議稿則將在國慶節假期之後問世;最晚一個版本是京華版建議稿。據秦兵介紹,他們已經開始進行立法調研,初步估計在明年全國人大會議開幕前出台正式版本。

多位建議稿參與者在接受南都記者採訪時均表示,目的在於“希望給立法機關提供參考與借鑑,加速出台拆遷新法”;但實際效果究竟如何,多數人持審慎態度。

主要觀點

徵收變法

徵收變法儘管多部民間版建議稿的正式文本尚未出台,但大致框架卻有章可循:

多位律師界人士認為徵收立法進程應由立法機關主導。秦兵說:“人大職責之一是立法。希望在明年全國人大開會時能出來第一稿,讓代表們先看一下。我們希望能讓更多關注拆遷案件的律師們參與進來。”

而王才亮亦表示,全國人大應在重大項目審批上有所作為,“如果是涉及到全國範圍內的重大項目,應該由全國人大表決通過。”

關於限制徵收權力的濫用,成為未來幾部民間版建議稿的重點所在。如王才亮就建議,關於不動產徵收的前提,應該在憲法和物權法所規定的公共利益和法定程式基礎上增加“不可替代性”要求:“徵收必須在政府迫於無奈、不得不征的情況下才徵收。”

如何確定這裡的“不可替代性”要求?王才亮認為,一是需要通過由立項管理機關主導的專家論證,對項目的必要性進行論證;二是在國務院設立正部級不動產徵收管理局,在地方政府設立相應機構作為徵收管理機關,由它們主導聽證程式。

“從立項到做出征收決定,保證徵收全過程都有法律救濟途徑。”王才亮說,地方政府當“地主”來經營炒作土地必然缺少監督,從而導致權力個人化、財富個人化:“民主監督是開放的,所以我主張每個環節都要聽證,讓老百姓知道。總是暗箱操作,好東西都變成壞東西,好決定都會變成壞決定。”

徵收所引發的社會問題的實質,是背後的巨大利益分配不均。確定徵收後怎么保護被徵收人的利益?王才亮提出了兩個“必須保證”條款:必須保證被徵收人不因徵收而貧困、降低生活水平和產生住房困難;必須保證被徵收企業不因徵收而無法正常經營。

針對近期各地頻發的由政府、城管等機關強制拆遷所引發的現實,王才亮強調,在未來的徵收立法中,應該明確,強制拆遷的權力只能賦予法院,從而明確剝奪政府和城管強拆的權力。

新法能否改變拆遷矛盾頻發的困局?多數受訪者予以否認。如楊在明認為,在目前中國,拆遷已不是單純的法律問題,而是涉及到政治、經濟、社會、歷史遺留等各方面,通過修法來解決拆遷問題不現實,而只能解決部分問題。他主張建立拆遷戶與政府、開發商協商、溝通的平台,方是解決拆遷問題的根本出路。

民間立法潮能否加快徵收變法?多位受訪學者對此持審慎態度。

“民間立法的建議是否到位?能在多大程度上解決立法遇到的難題?對於相關制度建設有沒有成熟考慮?上述因素都是不確定的。”北大法學院副院長沈巋給出了自己的理由。

地方舉動

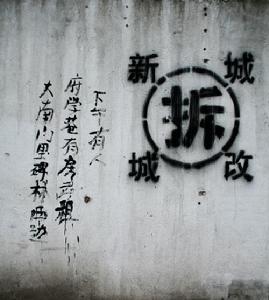

雖然大多數地方仍在按照老規矩出牌,但個別地方也在悄然發生改變。儘管改變的原因,無外乎當地的拆遷矛盾激化、官民關注等。

在《拆遷條例》備受詬病、《徵收條例》難見出台的背景下,引發全國關注的遼寧本溪張劍刺死暴力拆房者案發生後,今年6月30日,《本溪市城市房屋搬遷管理辦法》(以下簡稱《辦法》)審議通過並在8月15日施行,原《本溪市城市房屋拆遷管理辦法》同時廢止。

本溪搬遷新法中,被搬遷人有權選擇貨幣補償或產權調換等方式,補償標準將按照該市房產行政主管部門公布的上一年度與搬遷區域同土地級別普通商品住房平均售價確定,被搬遷人將不再被強制斷水、斷電、斷氣等。

上述舉措受到了曾代理張劍案的王才亮等人的肯定。他認為,本溪新法的出台,是全國進入“後拆遷時代”的必然:“立法真空,拆遷不停。在目前的地方立法中,本溪還是算先進的。”

但他也指出了其中的不足,如該規定“沒有上位法依據”。他還質疑:“搬遷為何要強制?如果不是基於公共利益的需要,就沒有理由讓老百姓搬遷。”

悄然進行

徵收變法

徵收變法與民間和個別地方對“徵收變法”所表現的熱情不同,在最近幾個月內,主導“徵收變法”的相關機構和大多數地方則略顯沉寂。

2009年12月7日,北京大學法學院沈巋等五教授建言全國人大常委會審查《城市房屋拆遷管理條例》(以下簡稱《拆遷條例》);全國人大常委會官員披露,國務院正在準備修改《拆遷條例》,已組織相關單位再次調研。

此後,國務院法制辦、全國人大常委會法工委等單位先後組織多次座談會,國務院法制辦公布了《國有土地上房屋徵收與補償條例(徵求意見稿)》(以下簡稱《徵收條例》)。2009年2月12日,是國務院法制辦就《徵收條例》徵求社會公眾意見的最後一天。

5月15日,國務院辦公廳發出《關於進一步嚴格征地拆遷管理工作切實維護民眾合法權益的緊急通知》(以下簡稱《緊急通知》);此後不久,國務院法制辦通過官方網站的互動留言欄目重申,該《緊急通知》現行有效。

此後,《徵收條例》的立法進展情況逐漸淡化,甚至圍繞《徵收條例》是否“胎死腹中”還引發論爭。南都記者曾多次試圖聯繫相關部門,均被婉拒採訪。

但“徵收變法”是否真的遭遇“官冷民熱”?據南都記者從多位接觸上述立法機關的法學教授等處獲悉,“徵收變法”仍在悄然進行,除了眾所周知的各地“賣地財政”所引發的各方利益博弈之外,中央考慮統籌整合立法資源,成為“徵收變法”靜悄悄的兩大主因之一。

有受訪學者表示,《徵收條例》並未規定集體土地的徵收、補償等問題,而大量的徵收、拆遷矛盾恰好發生在集體土地上。因此有關方面也考慮,統一整合《徵收條例》與《土地管理法》的修改工作。這也是導致“徵收變法”悄然而行的原因之一。

各界看法

馬懷德:中央持謹慎態度有其道理

中國政法大學副校長馬懷德教授在接受南都記者採訪時就表示,沒有匆忙地推出國有土地徵收條例,而是統籌考慮集體土地和國有土地的徵收問題,是個進步,但進度希望能快一點。技術上都好操作,關鍵是立法機關需要下決心。

但也有人士表示,在地方政府普遍患上“土地財政依賴症”的情況下,財稅體制改革如果不破題,即使新法獲得通過,亦難以改變地方政府的賣地衝動:“法律的背後,經濟力量仍然起著至關重要的作用。”

北京大學法學院副院長沈巋告訴南都記者,徵收變法是需要系統改革,而不是通過幾個新法文本的制定就可以徹底解決問題:“法律制定出來一定要實施,如果實施起來有困難或無法實施,這樣的法律就會讓民眾失去信任,法律出台的實際意義就不大了。”

因此他認為,對徵收變法中央持謹慎態度有它的道理:“這跟土地財政、城市發展、政府業績等有關係,尤其是與土地財政密切相關。如果不能進行配套的財稅制改革和經濟發展思路的調整,就不可能通過制定幾個簡單的條款解決。如果其他相關配套改革得以進行,立法技術上就不是難題。做這些既要有政治勇氣又要有政治智慧。”