簡介

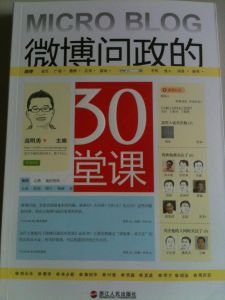

微博問政的30堂課

微博問政的30堂課作為新興傳播載體,微博以其即時、互動、套用廣泛等特點,逐漸發展成為重要的社會輿論和信息交換平台,其影響力日益凸顯。本書通過官員、專家、學者等微博達人對微博的深入解讀,以思想、方法、案例化解公共權力部門微博運用之惑,幫助公共權力部門解決微博問政“誰來問”,“去問誰”,“問什麼”,“怎么問”的關鍵問題,以期通過微博互動,形成好的公共生活。

作者

主編高明勇新京報評論員

主要作者:

蔡奇中共浙江省委常委、組織部部長

朱永新全國人大常務委員會委員、民進中央副主席

章劍華中共江蘇省委宣傳部副部長、江蘇省文化廳廳長

葉青全國人大代表、湖北省統計局副局長

貢森國務院發展研究中心社會發展研究部副部長

孟波新浪網副總編輯

李方騰訊網副總編輯

胡泳北京大學新聞與傳播學院副教授

周慶安清華大學新聞與傳播學院副教授、央視特約評論員

張濤甫復旦大學新聞系系主任、教授

王琳海南大學法學院副教授

于建嶸中國社會科學院社會問題研究中心主任

朱恆順全國人大內務司法委員會內務室副處長

劉五一河南省新鄭市副市長

金中一浙江省海寧市司法局局長

瀋陽武漢大學信息管理學院博士生導師、教授

王長春第一財經網原總編輯

吳祚來知名博主、文化學者、作家

潘采夫知名網友、專欄作家

曾穎天涯社區西南板塊負責人

王愛軍新京報評論部主編

高學軍資深媒體人

丁永勛《新華每日電訊》評論部主編

王華新京報社論版編輯

祝華新人民網輿情檢測室秘書長、《網路輿情》執行主編

特色

一、專家、學者、官員齊集一堂,坐而論微博問政之道。首部匯集政、學、媒體各界解讀剖析的微博問政讀本。二、著名中國問題專家、新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年教授作序推薦。

三、蔡奇、朱永新、章劍華、葉青、孟波、李方、胡泳、于建嶸、潘采夫等政府官員、知名學者、媒體人共同探討用“微力量”構築好的公共生活。作者皆為微博達人,在各自領域有相當影響,分析精到,解說給力。

四、《中國社會輿情年度報告(2012)》指出,“微博是2011年輿情事件的第一大信息源,占比達20%以上,成為第一大輿論場。在可預見的將來,微博或將直接改變中國社會生態和政治語境,讓強勢一方做事時不得不考慮民眾的反應,微博所推動的是整個社會的政治生態平衡。”這表明,微博問政已勢不可擋,公共權力部門在更新觀念的同時,急需掌握微博溝通的技巧、方法。本書集思想、方法、案例於一體,實用、“解渴”、接地氣。對於普通公民,本書告訴你如何更好地“撬動微博的輿論優勢”;對於公共權力部門,本書告訴你如何利用政務微博便捷有效地溝通百姓、回應矛盾、破解謠言。

序言

| 微博能否拆掉“中國牆” 鄭永年 微博產生以來,影響越來越大,代表著一種趨勢,這個時代甚至被稱為“微博時代”。 能夠看到的是,微博正在帶來一場變革,改變著領導方式和管理方式。微博為中國帶來了社會政治變化的新動力,讓政府權力和社會力量的互動更為頻繁,二者的關係也在以網際網路為中介的公共空間中急劇變化。 因為微博的最大功能就是“開放”與“參與”,而“開放”與“參與”既是對中國文化環境中傳統政治模式的反思,更是對改革開放以來中國政治實踐的總結。 歷史經驗表明,中國政治的興衰和政治過程的開放度緊密相關。當政治過程開放,社會有機會參與,政治就興旺;反之,當政治過程封閉,社會變得和政治毫不相關,政治就會衰落。 今天,微博無疑正在充當推動政治開放的角色。這種角色,主要體現在四個方面。首先,作為網際網路新技術的微博,同時賦權於政府和社會,有望在促進政治體制改革方面發揮重大作用,使政府更加開放、更加透明和敢於承擔責任;其次,微博能產生極大的高度去中心化影響;第三,微博能創造政府和社會之間新的基礎結構;第四,微博有望在政府權力和社會力量之間產生一定的循環關係,而這將開啟政府和社會的重塑。 比如,地方“一把手”腐敗和權力濫用是一個普遍現象。在缺失社會參與的情況下,地方“一把手”是否成為“土皇帝”,取決於地方領導人的自我約束——但自我約束是很不可靠的。從目前呈現的一些案例來看,微博對改變這種亂象是有效的,正在改善著現存地方政權的治理能力。 當然,微博的作用,可能還在於有望打破一道道由高強度的“不信任”砌成的“社會牆”。這一道道“牆”當然不是由鋼筋水泥砌成的,而是存在於社會各個群體和各個角色之間,在政府和人民之間,在資本和人民之間,在窮人和富人之間,等等,不一而足。 社會對政府的不信任並非毫無正當理由,這種不信任是建立在自己以往的經驗上的。中國的改革政策從來就是自上而下,社會在“牆”之外,很少有參與政策制定的機會。 改革本來就是要給人以希望的,尤其是給普通民眾。但經驗則不然。實際上,每一次改革都在很大程度上增加了人民對前景的憂慮感。社會希望通過改革而被賦權,但實際上某些“改革”卻成為對人民權利一次又一次的剝奪。很多人的感覺是,改革越多,基本的生存權就越成問題。例如,越來越多的人發現工作難找或找不到工作(工作權被剝奪);越來越多的人買不起房子(居住權被剝奪);越來越多的人被排除在教育體系之外(接受教育的權利被剝奪)。 要推倒一堵鋼筋水泥牆只需要簡單的體力,但要推倒一堵堵“社會牆”則要困難得多。而這些牆的存在必然對執政黨的長治久安、政治秩序和社會和諧產生負面的影響。 對這一點,中國的領導層是有清醒的認識的。從“三個代表”到“科學發展觀”,這些政策話語的主題都是要拆掉政府、資本和社會之間的一堵堵“牆”。但現實是,在既得利益主宰下,這些“牆”似乎越築越高、越築越厚。很顯然,沒有賦權於社會,何談“拆牆”?在權力和資本結盟的情況下,社會又會有怎樣的選擇?如果不能主動拆牆,這一堵堵牆終究將會被憤怒的社會推倒。 因此,日益強大的微博,或可推動“中國牆”的倒掉。 |