法帖概述

喪亂三帖

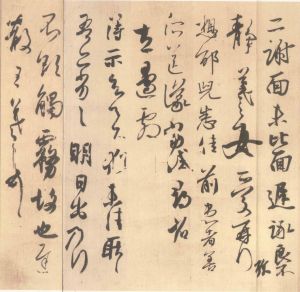

《得示帖》為唐代摹搨墨跡,是對東晉王羲之尺牘進行的雙鉤廓填,或響拓而形成的唐摹本。《得示帖》與《喪亂帖》、《二謝帖》連成一紙,縱28.7厘米,橫58.9厘米,稱為“喪亂三帖”。收藏於日本宮內廳三之丸尚藏館。

基本信息

得示帖

得示帖【名稱】得示帖

【作者】王羲之

【年代】東晉

【書體】行草

【墨拓】唐代

【材質】硬黃紙本,雙鉤廓填

【形制】軸裝

【規格】4行,32字。

東晉王羲之行書法帖。唐代響拓本。

“喪亂三帖”共8行,計62字。鉤填精良,神態奕奕,可謂下真跡一等。帖子中唐時流入日本,《東大寺獻物帳》中有著錄。今有影印本行世。

法帖釋文

釋文

得示,知足下猶未佳,耿耿。吾亦劣劣。明,日出乃行,不欲觸霧故也。遲散。王羲之頓首。

大意

收到您的來信,知道您的病情還沒有好轉,我非常擔心。因為不能接觸霧氣,我的狀態也非常不好,明天日出後才能出發到您那裡去,(現在還在)等待(五石散)藥性發散(身體恢復)。王羲之敬上。

書法欣賞

局部1

1、《得示帖》書風遒麗,初不欲草,草不欲放,有張有馳,有緩有疾,運用之妙,自出胸臆。數字草書,流暢縱逸,發揮了字勢的結構美。

《得示帖》、《喪亂帖》與《二謝帖》三帖是王羲之行草書的代表,忽簡為草,忽繁為行,或連成一片,或字字獨立,興之所致,變化無窮,感情收斂自如,其字群大多是三角形的結體,更能顯出王羲之思緒的起伏跌宕。[7]2、《得示帖》中“得示”顯現的穩健、疏朗,方、遲、疏;“知足下”顯現的纏綿、急速,圓、重、密。“猶”的獨立性與“未佳耿耿”連帶性。“吾亦劣劣”的連、斷與“得示,知足下”的斷、連,“猶”的動、速、急與“明”的靜、遲、緩。“不欲”的輕、起、藏,“觸霧故也”的重、伏、側又與“遲”的小、細、圓。“散”的獨立與“不欲”的牽帶對比,“王”對應“欲觸”的白處,“羲之頓首”的密、連、速表現出來的藏中鋒對應“觸霧故也”的疏、斷、緩表現出來的露側鋒。

局部2

3、《得示帖》在處理字結構方面的手段豐富且精彩,總體上呈現收左放右姿態,細節處理微妙多端,“示”之下主上次,左下點與豎厚重緊密、右下點輕靈空蕩;“猶”之左主右次,左部雙撇凝而相聚,右部虛化簡約;“觸”之右主左次、右放左收,右部墨聚於“蟲”之中軸;“散”之左主右次、左收右放、左實右虛;“霧”之上主下次,下部右主左次,“務”部中段濃墨重畫緊接,整字虛實變換、鬆脫靈動。以上五字通過點畫關係的巧妙調整均形成視覺中心點,即字眼,呈現變化與統一、靈動與安穩、形散而神不散的結體妙構。[10]4、《得示帖》筆法精妙,結體多欹側取姿。有奇宕瀟灑之致,是王羲之所創造的最新體勢的典型作品。

作品收藏

“喪亂三帖”保管於日本皇室正倉院,它在奈良時期是聖武天皇生前的喜愛之物,到了公元810-824年(日本弘仁年間)流失到民間,其後遞傳迭而不明。江戶時代初期後水尾天皇時期(1611-1680在位),史料記載當時有王羲之書一卷從外部進獻,水尾天皇把此書卷分割成三部分,將其中二幅收藏在自己的文庫,另一幅贈給了第八皇子後西院。後來原存官庫及置於身邊的兩幅失火,唯贈與後西院的一幅傳世,即如今傳世的《喪亂帖》。後西院駕崩後,為堯恕親王所購得,他本來是妙法院的教皇,於是經該院保存至今。公元1880年(明治十三年),由妙法院奉獻給皇室,並一直被宮內廳三之丸尚藏館收藏。日本《支那墨寶集》載:“此幅久藏御府,後西院天皇崩後,購於堯恕親王。親王為妙法院教皇,經該院保存至今,後獻為帝室寶藏。”

出版展出

《喪亂·二謝·得示帖》在日本流傳了一千三百多年,被視為國寶,為中國書法界所知不過百餘年。1892年(清光緒十八年),曾任駐日欽使隨員(任期為1880年至1884年任期)的楊守敬蒐集散出的書籍字畫並將《喪亂帖》摹成書跡摹勒於《鄰蘇園帖》,方為國內學界所知,沒有想到世上還有勾摹如此精良的王氏墨跡。

1934年,有墨跡印刷品傳入。

2006年1月11日-1月29日在東京國立博物館舉辦的“書法至寶——日本與中國”展覽中展出。

2006年3月12日-4月24日在上海博物館舉辦的“中日書法珍品展”展覽中展出。“喪亂三帖”回到中國展出,是此帖時隔1300年後首次回國“省親”。