主要參展

個人照片

個人照片1989年 第七屆全國美展

2004年 第十屆全國美展

2009年 第十一屆全國美展

1989年 浙江省第八屆美展獲優秀創作獎

2004年 浙江省第十一屆美展銅獎

2006年 中國美術家協會主辦的“黃河壺口贊中國畫提名展”(山西)獲優秀作品獎。

2006年 中國美術家協會主辦的“紀念中國工農紅軍長征70周年全國中國畫作品展”(北京)獲優秀作品獎。

2006年 全國中國畫展。(福建)

2007年 中國美術家協會主辦的“紀念中國美術大師李苦禪藝術館開館”暨全國中國畫作品提名展。(山東)

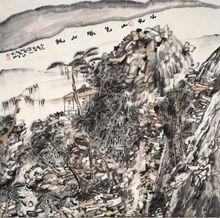

山水作品

山水作品2007年 中國國家畫院主辦的紀念改革開放三十周年《回顧印象》中國畫學術展。(北京)

2007年 水墨中國·2007俄羅斯中國文化節中國當代書畫家邀請展(莫斯科、杭州)

2008年 中國文聯主辦的:“2008東方美術家作品交流展”(日本)

2009年 參加國際美術論壇名家交流作品展(韓國)

2010年 民進中央開明畫院赴台畫展(台北)

2010年 參加浙江省名家中國畫邀請展(杭州)

2011年 首屆中國當代百名女畫家邀請展(杭州)

2011年 東京國際墨畫會展

徐麗延

徐麗延2012年 山語”——徐麗延山水畫作品展(杭州)

2012年 參加浙江省名家中國畫邀請展(杭州)

2013年 相約南湖——梁平波、徐麗延、張衛民、張谷良中國畫作品展

2015年 《“清風徐來”——徐麗延中國畫作品展》杭州

2018年 參加第九屆中國(高密)紅高粱文化節——浙派書畫名家邀請展

重要出版

所編繪《增廣賢文》一書由新加坡亞太出版公司出版。

2002年編的《國畫蔬果起步》《國畫花卉起步》由陝西人民美術出版社出版。

2006年編的《國畫入門必備花卉與蔬果》由浙江人民美術出版社出版。

2006年《江南國畫名家》徐麗延由西泠印社出版

2007年《台門墨痕-當代中國水墨藝術》由中國美術學院出版社出版式

2010年美術報——美術之星中國畫排行榜(前500位)

2012年《中國當代書畫名家》由浙江攝影出版社出版

2013年《東方美術——徐麗延中國畫作品集》由西泠印社出版

創作感悟

徐麗延

徐麗延古人云:“畫乃吾之畫”、“必須處處有我”。即強調畫家要有創作個性,藝術風格是創作個性的流露,而風格又是體現在繪畫作品內容和形式的各種要素中。畫家必須“自立門戶”、“別具一格”。清人鄭燮曰:“未畫以前,不立一格,既畫以後,不留一格。”不斷創造新的風格。但如何為之,全憑個人把握。

石濤《畫語錄》中言:“我之為我,自有我在。古之鬚眉,不能生在我之面目;古之肺腑,不能安入我之腹腸。我自發我之肺腑,揭我之鬚眉。”學習和繼承古代的知識和文化目的是為了使今天的知識和文化有開拓和發展。掌握古代的知識和文化而今能靈活運用並有所創造與發展。因此學古人正是為了“借古以開今”。由於時代的發展,滋長了新的風氣,新的風氣造就了新的作品,新的作品標誌著傳統的發展。歷觀古代名家,無不博學諸家,獨抒已見,既有傳統功力,又自成面目,這正是“具古以”。一個藝術家總是在某一具體時期特定的文藝風氣範疇內進行藝術創作,擺正自己的位置,才能繼承傳統,才會創新。

古人云:“詩是無形畫,畫是有形詩。”山水之難,莫難於意境。中國山水畫的意境是以意為主,強調錶現:“山性即我性,山情即我情”,在“境”與“景”方面,主張“景真”、“境真”。強調畫境“得乾坤之理”。實際山水畫可分為兩種類型,一種以意勝,注重表現,在景物的描繪上有更大的自由,能更充分抒發主觀的“情”與“意”,以元代與元代以後山水畫表現意境為主要趨向;另一種以境勝,注重景物描繪的,但不是如實描寫的,以宋畫為代表。以上兩種並不矛盾,不過各有偏重罷了。

“氣韻”是中國美學最有代表性的範疇之一,它的哲學基礎是中國古代哲學的“氣”本體論。以“氣”作為宇宙萬物和生命的本原,是中國傳統文化對宇宙、人生和藝術的基本觀念。氣又是以“韻”的表現方式被呈現和傳達的。“韻”不是對事物外在形態的描摹,而是追求表現超出形象之外的事物的精神狀態或內在特質。“氣韻”範疇顯現出中國審美文化的詩性思維特徵。在中國文化史上,“氣”、“韻”各自內涵的豐富性也為其在美學史上的意義演變提供了多種可能性。

明人汪珂玉曰:“謝赫論畫有六法,而首貴氣韻生動。蓋骨法用筆,非氣韻不靈;應物象形,非氣韻不宣;隨類傅彩,非氣韻不妙;經營位置,非氣韻不真;傳模移寫,非氣韻不化。”“所謂氣韻者,乃天地間之英華也。”氣韻由筆墨而生,用筆圓渾、流暢、不痴不弱是得筆之氣。而用墨濃淡、乾濕、不滯不枯是得墨之氣也。以筆墨運氣力,以氣力驅筆墨,以筆墨生精彩。

明人董其昌曰:“畫家六法,一氣韻生動。氣韻不可學,此生而知之,自然天授。然也有學得處,讀萬卷書,行萬里路,胸中脫去塵濁,自然丘壑內營,成立鄞鄂,隨手寫出,皆為山水傳神矣。”讀書與作畫之氣韻,並不是間接關係而是直接關係,不讀書,則無知識,不遊覽,則無聞見,其人氣量必日流於猥鄙,雖然日日刻苦作畫。窮極功力,亦不過如工匠之流。所以應深切注意。

清人唐岱曰:“畫山水貴乎氣韻,氣韻者非雲煙霧靄也,是天地間之真氣。”“六法中第一氣韻生動,然有氣則有韻,無氣則呆板矣。”

以氣韻求其畫,則形狀在其間矣。氣韻即個性之表現,不專注重於形似,而以已之性靈與感想與實物實景相融化,擷取其主要之點,以表現已之個性。又如畫山水,山水之形體,就畫者皆能之,而欲得山水之靈氣,則不易。此所說無須形似,只是不求形似而已。以求“似與不似之間”。

清人笪重光曰:“墨以筆為筋骨,筆以墨為精英。”黃賓虹說:“論用筆法,必兼用墨,墨法之妙,全從筆出。““筆與墨的關係,強調筆為主導,墨隨筆出。筆墨是中國畫的基本功。筆墨也是形成中國畫藝術特色的一個重要組成部分。因此歷代畫家無不對筆墨予以重視。

專家評論

王伯敏

花鳥作品

花鳥作品作畫,有所謂“畫”、 “寫”、“做”。有所謂“塗抹”、“造作”,以至是“經營”。一句話,這無非是畫家試著用各種方式、方法,走各種途徑,達到他對繪畫藝術的充分表現。 當徐麗延給我看她的繪畫作品時,看到作者對山山水水,在畫面上作了一番苦心的經營。這個所謂“經營”,即何處畫山,何處面水,何處畫樹,何處畫白雲,何處添屋舍。她都在計畫,都在一再地思考,看來,她可以隨心所欲,一下子水流過屋前,一下子瀑掛懸崖的後邊。在畫面上,有時採用闊筆刷染,出現山似凝雪,又是雲如冷壑,如是變化,天地間的勝景不期然而然地出現了。畫家就本著人們的這些審美情趣與審美要求,把畫面活了。

類似這樣的經營山水畫,近些年似乎愈來愈多。經營,本是傳統的畫法,所謂“經營位置”,倘就事論事,無非是一種畫的構圖,即把畫面的各個部位安置妥貼。我們讀古人如石濤的有些山水畫,他就是一種巧妙的位置經營,畫家充分發揮主觀能動性,好像天地為他所有,他要怎么樣就怎么樣,畫到了這個地步,雖不能說進入了"自由王國",但是畫家在一定的空間內,獲得了無可非議的自由。徐麗延正在追求藝術上的這種"自由",她對我說:“畫畫有時苦惱得很,有時開心得很。”說的自然又實在的話。他所畫的《曉起雲起圖》及《山泉》,就體現了這位女畫家既苦惱又開心的藝術經營。

話說回來,作為藝術創造,不是一味在畫面上經營而可以獲得最高的境界。藝術創造要與神思、情感相結合,要內營丘壑,落筆染色要出自肺腑,有的畫家,當從大自然間歸來,從表面看,他好像疲倦了,在靜止或整日閉目無語,實則他在消化大自然給予他的感受,他把這種感受輸進了大腦的深處,經過一番內營,把感受升華了,於是使筆墨更好地表現大自然的山水美,達到“人巧勝於天工”。但是,這裡說的“內營”,還要有條件,不是我想要“內營”就能“內含”。內營要有基礎,要有修養,說透了,無非是“讀萬卷書行萬里路”。畫家徐麗延對此,不但理解較深,而且在實踐中努力爭取去達到,她有這樣的膽識和毅力,這是我對她的希望,也是對她的稱讚。

吳山明

徐麗延是一位從人物畫轉入山水畫並取得成功的畫家。其將人物畫家所養成的審美方式帶入山水畫之中,以勾勒為主,將山石組合成山體,根據感覺與整體需要去點綴山石,使畫面既豐富而不鬆散,從而拓展了山水畫的意境與表現。徐麗延的山水風格以往並不多見,也因此而受到了畫壇的關注。

孔仲起

麗延作畫,可貴在膽。近些年由人物轉攻山水,可謂美麗的延續。其貌如小女子,卻有大氣度。胸次的闊容,人天的諧合,信可求也!猶貴在轉益多師,取法乎上。上追宋元,出入石濤賓老間。注重筆墨結構之演繹,然已初具自家樣式,抑稱筆墨符號;既具傳統意味,猶求現代審美情趣,宜其勤於筆耕,融會得當,更有可觀佳構!

張華勝

喜愛·努力·玩耍(徐麗延畫冊序)

才女徐麗延——這樣的評判有“捧場”意思,絕無誇張的故意。其理由有三:她有豐厚的學養;她有獨到的繪畫語言;她有純正的氣度。

徐麗延畢業於浙江美術學院(現中國美術學院)附中、大學本科,是俗稱的“文革前大學生”,是個“的的呱呱”讀過書的人。近十年的系統的“專業摸爬滾打”,練就了她的內外功夫。楊振寧先生曾經說過,“在每個創作領域裡,品位加學力,性情和機緣,決定風格的高低,也決定了風格的大小”。這裡指的“學力”,當是說她具有嫻熟的專業技巧加豐厚的學養。這裡指的“品位”、“風格”,該是說她那具有品位的學術指向和對作品“客群”的抉擇。這裡指的“大小”,該是說她對中國畫傳統的繼承與改革創新,有著自己獨立的考量和權衡。

麗延,師承正道,科班養息,尤以中國畫山水、人物為擅長。麗延天資聰穎,悟性極好,稟賦與才華讓她對傳統“中國畫筆墨”有自己獨到的理解和參悟。用李可染先生的話說,她是“以最大的功力打進去”的。美術編輯的職業生涯又給她帶來了“高瞻”的眼力和紮實的“畫外功夫”。更令我輩難望其項背的是,“花甲之年”的她,電腦卻玩的“溜轉”。我們常能在“徐麗延新浪部落格”上,看到她對“儒、釋、道”與藝術相關聯話題的宏論,對畫論學理的獨力思考與踐行,頻頻高論迭出,令人佩服。敬請點擊她的“新浪部落格”,在此不再贅筆。

徐麗延

徐麗延中國畫筆墨經過歷代文人的“玩耍”和畫工們的精心揣摩,山水畫的皴擦技法層出不窮。徐麗延用不同大小乃至異型的“方塊”來組合構築自己的符號化個性語言,我笑稱其為“麻將皴”。稱其為“皴法”或許不妥,但“點線面”是造型藝術的基本手段,而“塊”就是面了。這裡足以令我們稱奇的是,她竟能把我們在初學素描時,畫“切面頭像”感悟融入到了“中國畫”的繪畫語言中。無數“塊面”的羅列、疊加,構建出“別樣”景致的山水畫卷。它省卻了繁縟呆滯的點、線,用更明快更靈動的塊面來堆砌特具“體量”的山巒丘壑、茂林溪澗。再加之以濃、淡墨彩的適宜渲染,樹木、亭榭的穿插,畫面開朗大氣,渾厚華滋。麗延,筆意鬆弛靈動,設色簡約考究。巧妙地利用赭石(色)、墨塊和塊狀留白的巧妙“混搭”,使畫面具有獨到的形式美和鮮明的現代文人氣息——這就是徐麗延獨具匠心的山水。

個性強烈的圖式語言,極易“鎖定”作品的“客群面”。作品客群的大小關乎傳播,也與畫家的品位休戚相關,這是畫家咎由自取的選擇。其實,作品的雅俗分野往往是含混的,品位的高下也大都只是畫家的自戀。在這金錢與藝術纏綿不休的“市場經濟時代”,機緣遠遠要比才幹重要得多。沉下心來吧,放卻欲望、鬱悶和憤懣,隨性地開心地畫畫。

學術論述

(摘自《 藝術的最高品味——“自然”》

美在自然——妙出無意

人物作品

人物作品好的作品往往 是在“不經意”中完成。有時越是無意、越不經意,越能出好作品。真應得上那句俗話:有心栽花花不開,無心插柳柳成行。倪雲林“逸筆草草”,“隨意抹掃”,“不求形似”,“寫胸中之逸氣”而為畫苑推重。董其昌的“古人神氣淋漓翰墨間,妙趣在隨意所如,自成體勢,故為作者。”也是不經意得之。這樣的例子在藝術史真是枚不勝舉。

我們可以把這種現象稱之為創作的無意識狀態。就是“不知其所以然而然”。張庚說過:“氣韻有發於墨者,有發於筆者,有發於意者,有發於無意者。發於無意者為上,發於意者次之,發於筆者又次之,發於墨者下矣。”它用典型的中國論辯句式,推出典型的中國繪畫精論。也是一絕。

(摘自《 從道家的養生觀來看中國傳統書畫 》)

從道家的養生哲學看,書畫家的長壽現象並不是偶然的。道家哲學與中國藝術有著一脈相承的歷史淵源。幾乎所有的中國書畫現象都可以用道家哲學來解釋,幾乎所有的中國書畫家都在一定程度上實踐了道家養生觀。可以說,道家哲學觀集中體現了中國書畫家的生命境界與藝術審美。

傳統的道家養生哲學主要有所謂的養性說、養氣說、主靜說、制欲說。

徐麗延

徐麗延養性,就是順應自然,就是自然無為。以此來保全人的天性或本性。而中國書畫的功能是“養性情,滌煩襟,破孤悶,釋燥心,迎靜氣”。作畫特彆強調的一種狀態“淡泊”,就是道家說的無為而無不為。正以其“無為”,方得“無不為”。中國畫的筆墨功夫是以10年、20年甚至30年計算的,決不是一年兩年能見效的。這就迫使畫家不得不修身養性,持之以恆,甚至大器晚成,比如黃賓虹和齊白石,他們的畫到了晚年才是達到 爐火純清。這就是 “養性”的正果。

摘自《從太極拳的用勁談中國畫的筆力》

在某種意義上說,運筆與太極拳都屬於內緊外松型的心智活動。我們也可以把這種心智活動看作是“氣”或“氣場”的生髮與聚集。對太極拳來說,氣要聚斂于于腰間,一身之勁才能整體統一。對於書畫家來說,氣要凝聚于丹田,才能運筆隨心,傳形隨意。二者都是意、氣、神、形完整合一的運動。神聚氣收,精氣合一,松全身而得勁力。

石濤認為:用筆得法主要看運腕是否得勢。運腕靈則用筆妙。清唐岱:“用筆之法,在乎心使腕運,要剛中帶柔,能收能放,不為筆使。”黃山谷言“心能轉腕手能轉筆,書字便如人意”。這就是將心力用作於肌力,將肌力用作於筆力。這同樣是作用與反作用,由內向外,以心傳力之“太極拳”現象。

摘自《談玩畫》

徐麗延

徐麗延自在的審美活動就是玩的遊戲。書畫家不拘一格地寫字作畫,他的“灑脫自由”的創作可以看作是一種“筆墨遊戲”。清代畫家惲南田認為:“作畫須有解衣般旁若無人之意,然後化機在手,元氣狼籍,不為先匠所拘,而游於法度之外矣。” 創作主體的遊戲態度,不受世俗禮法的約束,精神上完全是自由的、解放的。他是以一種遊戲的心態來作畫的。遊戲乃心身得以放鬆。玩本身是以遊戲的心態呈現,有快樂感,心存快樂就會感到做的事很美好,並把這種愉悅心情投射到審美對像中去。此時的創造性的熱情很易被激發,你會獲得意想不到的“妙悟”。很大程度產生源自於生命創造的審美直覺。直覺的特徵是超越性、非邏輯性、跳躍性、突發性、整體性。創作主體的遊戲態度,使主體來不及理性設計,而以性情湧現出的衝動來作畫。然而,此時所創造的審美意象又是整體的、獨特的。 “登山則情滿于山,觀海則意溢於海。我才之多少,將與風雲而並驅矣”。真正實現物我兩忘的境地。

無求、無為,當然還有一個無悔,這是一條可以笑著向前行走的“康莊大道”……

讓我們記住《玩耍的力量》作者,戴維·艾爾肯德的那句金玉良言:“人生的金三角是,喜愛、努力、玩耍”。

淺談藝術創作的熟外生

我不喜歡老是重複自己,特別在繪畫作品上。因此有時也經常為此苦惱。這可能是一種挑戰心態吧,也是每一位有追求的畫家既希望擁有,卻又忐忑不安的心態:如果我們每天都在畫重複的畫,層層相襲,必成畫匠無疑。熟固然生巧,但技術熟到後來就變濫了。滾瓜濫熟,如何生得新意?所以,元人方回說:“於熟之中更加之熟,則不可。熟而又新則可也。”

明顧凝遠曰:“畫求熟外生,然熟之後不能復生矣,要之爛熟圓熟則自有別,若圓熟則又能生也。工不如拙,然既工矣,不可復拙。惟不欲求工而自出新意,則雖拙亦工,雖工亦拙也。生與拙,惟元人得之。”

一種技術從生到熟委實不容易的,但“由熟得生”則更是難。一般藝術創作在學習階段由生求熟。大家都懂得的。而熟之後還要還生。這往往為常人所忽略。張岱在《與何紫翔》中說:“彈琴者,初學入手,患不能熟。及至一熟,患不能生。夫生,非澀勒、離歧、遺忘、斷續之謂也。古人彈琴,吟、猱、綽、注,得手應心,其間勾留之巧,穿度之奇,呼應之靈,頓挫之妙,真有非指非弦、非勾非剔,一種生鮮之氣,人不及知、己不及覺者。非十分純熟,十分陶洗,十分脫化,必不能到此地步。蓋此練熟還生之法,自彈琴撥阮、蹴鞠吹簫、唱曲演戲、描畫寫字、作文做詩,凡諸百項,皆藉此一口生氣。得此生氣者,自致清虛;失此生氣者,終成渣穢。吾輩彈琴,亦唯取此一段生氣已矣。”

藝術顯然是相通的。京劇表演藝術家荀慧生也有類似的說法:“熟戲要當生戲演。只有演員在心中保持“三分生”,才能使表演顯得真實可信,具有新鮮感。”

清代畫家鄭板橋的一首詩更是道出了他作畫生涯時的真諦:“四十年來畫竹枝,白日畫竹夜間思,刪去繁冗留清瘦,畫到生時是熟時。”

“自熟還生”需要藝術家的性靈與技術的渾然結合,其中分寸的把握體現了藝術家的功底與修養。藝術作品的風格應是生與熟的協調,不可太熟,也不可太生。生與熟相互依存、轉化。生中有熟、熟中有生。經歷否定之否定,超越升華,才會使藝術生命長青不衰。

養性才能悟道 師法存於妙悟

除了尊奉自然之道,老莊還提出達到自然的不二法門:“虛靜、游心、靜觀、玄覽、心齋、無欲”,他推崇“用志不分。乃凝於神”的狀態。只有在這空明澄澈的心理狀態,才能達到超越功利,歸於自然。這時不是聽之以心,而是聽之以氣。用氣去感應。也就是當你的心靈空寂至極點時,就進入了物我兩忘的境地。這時你會獲得對自然的“妙悟”。

妙悟來自何處?一曰親近自然。為避亂而隱居到太行山的荊浩是一位卓有成就的山水畫家,他認為以親近自然是“怡悅情性”的最好方法。養性才能悟道,才能出好作品。道家主張虛靜、養氣、體知。道家養性的主要點要做到“解衣盤礴”擺脫世俗雜念。做到神閒意定的最佳心理狀態。這就是中國山水畫畫家應有的創作狀態。

二曰是以心觀。明代顧凝運曰:“作畫需有解衣盤礴,旁若無人之意,然後化機在手,元氣狼籍,不為先匠所拘,而游法度之外也。”老子的“常無欲,以觀其妙”當我們要對萬物本原的“道”進一步認識,光憑感觀是不夠的,必須是以心觀。

三曰養氣可恃。現代著名花鳥畫家吳昌碩非常主張養氣:“氣充可意造,學力久相倚.。荊關董巨流,其氣乃不死。”“氣充可意適”這說明作畫時元氣在胸對案揮毫,元氣貫注於筆墨,所出作品中的景物元氣淋漓。氣亦有分野。金冬心主張以靜氣作畫。怒氣屬於躁氣。“古人云:怒氣畫竹。予有何怒氣而畫此軍中十萬夫也。胸次芒角,筆底崢榮。試問舌飛霹靂鼻生火者,可能畫一筆兩筆也。”鄭板橋則說得更加形象:“天之所生,即吾之所畫總需一塊元氣團結而成。” 我們不妨認為這塊元氣是天地之氣與人之氣合二為一。