表現

徐動型腦癱症狀表現為,在靜止時常出現緩慢的、蠕動樣、無規律、不能自控的、無目的、不協調的動作。通常累及全身,頭控能力差,面部常有怪異表情,有時反覆出現舌尖節律性伸出與縮回動作,軀幹和上肢的不自主動作較為突出。入睡後異常動作消失。

一、運動發育落後、主動運動減少

小兒腦癱症狀中,運動發育落後表現在粗大運動和 (或 )精細運動兩方面。判斷運動發育是否落後的指標很多,每個動作在不同年 (月 )齡中表現又不一樣,但一些主要指標在臨床套用時應熟練掌握。

正常小兒 3個月時能抬頭, 4~ 5個月時能主動伸手觸物,兩手能在胸前相握,安靜時能在眼前玩弄雙手。 6~ 7個月時會獨自坐在較硬的床面不跌倒, 8~ 10個月時會爬,爬時雙上肢或下肢交替向移動。 1歲時能獨自站立, l歲~ l歲半時能行走。腦癱小兒在上述年齡階段一般都不能達到正常小兒水平。

腦癱小兒在新生兒時期常表現為動作減少,吸吮能力及覓食反應均差。正常 3個月小兒仰臥位時常有踢腿、蹬踏樣動作,而且為交替的蹬踢。腦癱小兒踢蹬動作明顯減少,而且很少出現交替動作,正常 4~ 5個月的小兒上肢活動很靈活,腦癱小兒上肢活動也減少。正常小兒在 l歲以內尚未形成右利或左利,而痙攣型腦癱偏癱型則表現為經常只利用一隻手持物或觸物,另一側手的活動減少,而且手常呈握拳狀。

二、肌張力異常

肌張力是安靜狀態下肌肉的緊張度,通過被動地屈曲、伸直、鏇前、鏇後肢體,了解其肌張力。小嬰兒可握住其前臂搖晃手,根據手的活動範圍了解上肢肌張力。測下肢肌張力還可握住小腿搖擺其足,根據足活動的範圍判斷其張力,張力低時搖晃手足時手足甩動的範圍大,張力高時活動範圍小。

檢查肌張力時還可以通過 “牽拉試驗 ”來了解,此項檢查容易掌握,握住小兒雙手,將其從仰臥位拉成坐位,觀察頭後垂的情況可了解頸背部肌肉張力。

腦癱科專家需要提醒的是,檢查肌張力時要注意,一些年齡較大病程較長的患兒,由於關節攣縮,以致關節活動受限,不要誤認是肌張力增高。

三、姿勢異常

腦癱患兒異常姿勢多種多樣,與肌張力異常及原始反射延遲消失有關。手足徐動型及共濟失調型表現與痙攣型不同,在第一年內,常安靜躺著,幾乎沒有自主運動,仰臥位時其姿勢與痙攣型相反,表現為下肢屈曲,髖外展,踝背屈。抱起呈直立位時,能控制頭在正中位。

四、反射異常

痙攣型腦癱小兒深反射 (膝反射、二頭肌反射、跟腱反射等 )活躍或亢進,有時還可引出踝陣攣及babinski征。腦癱小兒神經反射常表現為原始反射延緩消失、保護性反射減弱或延緩出現。

明顯症狀

腦癱的症狀有運動障礙、姿勢障礙、語言障礙、視聽覺障礙、生長發育障礙、牙齒髮育障礙、口面功能障礙、情緒和行為障礙、癲癇等。

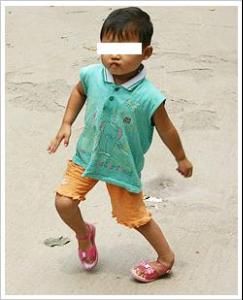

(1)運動障礙:腦癱兒童的運動能力低於同年齡的正常孩子,運動自我控制能力差,障礙程度輕的只是手、腳動作稍顯得不靈活或笨拙,嚴重的則雙手不會抓東西,雙腳不會行走,出現尖足(腳後跟不著地)剪刀布(雙腿走路有交叉),有的甚至不會翻身,不會坐起,不會站立,不會正常的咀嚼和吞咽。

(2)、姿勢障礙:腦癱兒童身體的各種姿勢異常,姿勢的穩定性差,在運動時或靜止時姿勢彆扭,左右兩側不對稱,有些嚴重的病例頭常不能像正常的孩子那樣處於豎直正中位置,而是習慣於偏向一側,或者左右前後搖晃。

(3)、智力障礙:在所有的腦癱兒童中,智力正常的孩子約有1/4,智力輕度、中度不足的約占1/2,重度智力不足的約占有一席之地/4。

(4)、語言障礙:大多數的腦癱兒童可能伴有不同程度的語言障礙,有的表現為語言表達困難或構語困難,有的表現為發音不清或口吃,有的還表現為失語症,即能理解別人的語言,但自己無法講話,這種情況尤其以手中徐動型的腦癱占比例為大。

(5)、視、聽覺障礙:不少腦癱兒童伴有近視或斜視,其中以內斜視為多見,聽力減退以徐動型腦癱較為多見。腦癱兒童往往對聲音的節奏辨別存在困難。

(6)、生長發育障礙:一部分輕型腦癱兒童生長發育可以基本或接近正常,但大多數的腦癱兒童都比同年齡的正常孩子個子長得矮小,生長發育顯得落後。

(7)、牙齒髮育障礙:腦癱兒童牙齒多數發育不良,牙齒質地疏鬆、易蛀,各種牙病的發生率較正常孩子為高。

(8)、口、面功能障礙:一部分腦癱兒童臉部肌肉和舌部肌肉均出現明顯痙攣或不協調收縮。從而導致孩子咀嚼和吞咽困難,口腔閉合困難以及流口水。

(9)、情緒和行為障礙:不少腦癱兒童特別是手足徐動型和孩子性格比較固執、任性,情緒波動變化大,善感受易怒,有的甚至孤僻,不合群。異常行為表現為

1)強迫行為:自己強制自己作某一動作。

2)自傷行為:自己打自己或用頭不停地撞牆。

3)侵襲行為:歐打他人,但較少見。

(10)、癲癇:約有39%---50%的腦癱兒童由於大腦內的固定病灶而誘發癲癇,智力重度低下的孩子癲癇的發生率尤其突出。

治療方法

1、開創法:完成多肢體、多部位的手術,使患肢的多個畸形部位得到矯正。增加術後肢體功能的協調性、整體性、靈活性。

2、非手術環衛療法:非手術部位也可得到矯正。肢體畸形消失後,其他部位的痙攣肌肉如眼肌、舌肌等也可有不同程度的恢復,能夠解決運動上的障礙,但無法治療智力損傷。

3、交錯糾正法: 糾正相反神經支配造成的紊亂,建立正確支配途徑,改善神經支配功能,使神經、肌肉、關節活動協調。

4、藥物療法:腦神經營養藥、肌肉鬆弛藥、活血藥等。包括構築和修復腦組織(細胞)的藥物,如卵磷脂 (包含磷脂醯膽鹼、腦磷脂、鞘磷脂等),能修復因外傷、出血、缺氧造成的腦細胞膜損害,保護神經細胞,加快神經興奮傳導,改善學習與記憶功能。

5、綜合康復醫療:如運動(體育)療法,包括粗大運動、精細運動、平衡能力和協調能力訓練;如爬行、有目的的指認(鼻、耳等)、訓練抓物、持物、 起坐、搖擺、扶行(背靠牆、面朝牆)、原地運動(彎腰拾物、抬腳訓練、單腳獨立、原地起跳)、行、跑 ;再如物理療法,包括神經電刺激療法、溫熱療法、水療法 ;還有作業療法即能力訓練。

6、神經靶向修復療法:使神經生長因子通過介入方式作用於損傷部位。激活處於休眠狀態的神經細胞,實現神經細胞的自我分化和更新,並替代已經受損和死亡的神經細胞,重建神經環路,促進器官的再次發育。

飲食護理

腦癱是一種非進展性疾病,一旦患病,已經受損傷的腦組織是不可能通過治療而被修復的。腦癱分為很多類型,手足徐動型是其中一種。隨著生活條件的日益提高,兒童一般都有較好的飲食營養,然而好多家長卻對手足徐動型腦癱的飲食不是很了解。因此,在治療的同時,飲食也是很重要的。

一、如患兒有胃熱,二便不通,消化吸收差,應推陳而致新,以瀉中求補。指導家長用清補食物。如蘿蔔、冬瓜、西瓜、小米、蘋果、梨、黃花菜等。

二、陰虛、血虛的患兒,表現為:腹脹、納呆、腹瀉、倦怠消瘦等,應指導家長施以滋陰、補血的食物。如蛋類、百合、海參、桂圓、甲魚、蚌肉等。

三、如患兒陽虛或氣陽虧損,如肢冷、畏寒、乏力、疲倦、小便清長而頻,可指導家長套用冬令進補的食物。如核桃仁、大棗、龍眼肉、豬肝、狗肉、雞肉、鮎魚、鱔魚、海蝦等。

四、氣虛、陽虛的患兒,表現為:面色晃白,頭暈目眩,少氣懶言,神疲乏力,畏寒肢冷、自汗,應指導施補氣、補陽的食物。

五、一般情況可食不熱不寒、性質平和的食物,如粳米、玉米、扁豆、白菜、鵪鶉、鶉蛋、豬肉、牛奶等,既能補氣,又能補陰;或既能補陽,又能補陰的食物,如山藥、蜂蜜既補脾肺之氣,又補脾肺之陰,枸杞子既補腎陰,又補腎陽。

康復訓練

劉洪峰教授指出小兒腦癱的康復訓練對治療是一個極好的補充方式和輔助方法,良好的康復訓練活動,可以更好的幫助腦癱兒恢復健康,具體可以從以下幾個方面進行

〈一〉頭部控制的小兒腦癱康復訓練

嬰幼兒發育期學會抬頭是學會其它活動的主要前提。小兒腦癱康復訓練時可扶住患兒頭部兩側,使頭部能穩定地保持在直立的正中位。在坐位的大部分時間,頭部習慣於保持正確的姿勢時,可使患兒軀幹前傾,兩側傾斜,讓他學會頭部的控制,保持頭部穩定起到良好的小兒腦癱康復訓練效果。

〈二〉軀幹和下肢功能小兒腦癱康復訓練

翻,坐,爬,站,走是嬰幼兒正常運動發育的各個階段,學習和掌握各項小兒腦癱康復訓練方法。可綜合利用家用型肢體康復治療儀來恢復肢體運動及肌張力,訓練翻身時,先叫患兒全身放鬆,以臀部為支點,協助一側肢體抬離床面,從一邊翻到另一邊。

〈三〉上肢和手的功能小兒腦癱康復訓練

小兒腦癱康復訓練過程中最好在一個穩定的姿勢下進行,著重是糾正腦癱患兒上肢的痙攣模式。可一手抓住患兒肘的外側,一手握住患兒的手,將他的手臂上舉和外展。使肩外鏇和肘伸直,掌心向上。鼓勵患兒將他的雙手拿到胸前,玩耍手指,抓握各種不同形狀,不同顏色的玩具。

心理障礙

主要表現有以下幾個方面:

(1)情緒障礙:疾病給患兒造成諸多不便,使活動受到限制,需長期、終身康復治療。社會上對腦癱患者的歧視和偏見,使患兒緊張、焦慮、恐懼,擔心被人譏笑,感到處處低人一等。沉重的疾病負擔使其情緒消沉、自卑、自棄,如患兒感到孤獨、不幸、悲觀,甚至有嚴重的情緒障礙如焦慮、抑鬱及羞恥感,所觀察的絕大多數患兒有情緒紊亂。恐慌症多見四肢和軀體運動障礙患兒、痙攣性患兒多見,其表現為發抖、心悸、出汗、呼吸短促、虛弱、害怕失去控制甚至窒息。恐慌行為多發於年長患兒,害怕擁擠、人群及聲音,喜孤獨自玩。

(2)行為異常:腦癱患兒的行為異常表現為性格改變,如固執、多動、衝動、社交退縮、強迫行為、攻擊行為甚至自我傷害。腦癱患兒最常見的強迫行為2歲時即能表現出來,主動表現反覆固有動作,如檢查、重複整理和排列動作、反覆頭動和伸手、重複單詞、焦慮和機械重複操作行為,同時還兼有害怕情緒。另外,還可表現為選擇性緘默症,主要表現拒絕與任何人接觸及說話,該症與人體氣質差異和生物學的易感性有關,常伴有焦慮、恐慌、害怕注視、擔心受社會歧視和恐怖。

(3)認識損害:兒童認知功能涉及學習能力、智力、記憶力及注意力等多方面。腦癱患兒存在的認知障礙為國內外眾多學者證實。如記憶障礙、學習新事物、記憶及集中精力困難。認知障礙是影響患兒生活質量的重要因素之一。患兒的認知功能,主要取決於腦損害程度,遺傳和環境因素也有一定的作用;另外,患兒的情緒和行為也能影響學習潛能的發揮。

腦癱原因

出生前原因

①胚胎期腦發育異常,如小腦畸形、先天性腦積水或無大腦等先天性畸形;

②母親妊娠期間受外傷或患重症感染、妊娠毒血症、 FK3以及放射性照射皆可影響胎兒腦發育而致永久性腦損害;

③母親妊娠早期患風疹、帶狀皰疹、巨細胞包涵體病、弓形體病等均可使胎兒中樞神經系統遭受損害而發病;

④早產兒;

⑤過期產兒,胎盤變性壞死,與早產兒同樣可引起低氧血症致胎兒腦缺氧;

⑥遺傳基因缺陷,家屬或直系家屬中有先天性遺傳疾病;

⑦其他情況,如父母親吸咽、酗酒、貧血、長期服藥等。

出生時考慮

①胎兒腦缺氧,分娩時間長以及產前使用麻醉劑、鎮靜劑皆可抑制胎兒呼吸,造成氣體交換障礙、臍帶繞頸、胎盤早剝、前置胎盤,皆可致胎兒腦缺氧。此類患兒約30%有新生兒窒息的病史;

②腦出血,產傷、急產、難產、出血性疾病皆可致顱內出血。此類患兒約15%在新生兒期即有驚厥發作;③核黃疸,因新生兒高膽紅素血症所致核黃疽,是引起手足徐動型腦癱的原因。

出生後原因

腦膜炎、腦炎或周身重症感染所致的腦病,頭部外傷所致的顱內出血,一氧化碳中毒等疾患。其次為重度營養不良、重度脫水並發腦靜脈血栓形成等。此類病因多明確,亦可診為某病的後遺症。

腦癱預防

1.防止感染性疾病發生

新生兒脫離母體來到人間,器官內臟的發育均還不完善,免疫功能低下,極易發生感染性疾病;又由於皮膚嬌嫩,皮下血管豐富,血腦屏障的通透性高,皮膚、黏膜稍有破損,細菌、病毒就會進入血液循環生長繁殖,從而釀成敗血症和病毒血症,進而成為腦炎、腦膜炎,使腦受到損害,導致腦癱發生。為此,積極預防新生兒期的感染性疾病,對於降低腦癱的發生率有著重要的意義。

(1)注意保護新生嬰兒的皮膚

完整的皮膚和黏膜是人體阻止病菌入侵體內的第一道防線,一旦皮膚、黏膜破損,病菌就會乘機而入,使人致病。要經常給新生兒洗澡、揩身,保持皮膚清潔、乾燥;給新生兒穿的衣服要求柔軟、吸水性強;不要佩戴金屬物或在衣服上插縫針,以免損傷皮膚。當發現新生兒皮膚有破損、糜爛或化膿時,應當及時治療。

(2)保持新生兒臍部的乾燥、清潔

新生兒的臍部是病菌進入體內的重要門戶,故應經常保持乾燥、清潔,切不可小視。如發現臍部有粘液或膿性分泌物,臍周皮膚紅、腫,表明臍部已有了感染,應當積極治療。

2.密切觀察黃疸的消長

新生兒黃疸有生理性和病理性之分,生理性黃疸多在出生後3天開始出現,持續約7~10天完全消退(未成熟兒可延至2~3周才消退),黃疸不很深。黃疸出現過早、於出生後2天內即出現,並逐漸加深,持續時間又長,均可能為病理性黃疸,應及時治療。

3.注意觀察前囟

前囟是反映顱內病變的一面鏡子,需經常觀察。正常的前囟出生時約為2.5cm×2.5cm大小,微凹陷或呈平坦狀,有搏動,若前囟上抬、緊張,則見於發熱或顱內有病變。前囟約在1歲到1歲半時完全閉合,若閉合過早(3個月內閉合),則可能為大腦發育不良,過遲閉合,除見於佝僂病外,還是腦積水的一個重要表現。

4.實行母乳餵養

母乳不但營養豐富,而且還含有許多免疫物質和抗感染因子,這是其它代乳品所不具備的。事實證明,用純母乳餵養4~6個月的孩子,其呼吸道感染、腹瀉、中耳炎等感染性疾病發病率明顯比人工餵養兒少。

5.注意預防高熱驚厥的發生

高熱驚厥好發於6個月齡到3周歲的嬰幼兒,多在高熱驟起的24小時內出現,患病率約為3~5%。當體溫降至39℃以下時,驚厥往往停止,神志轉清。驚厥持續時間短則數秒鐘,長的可達數分鐘乃至數十分鐘。一般認為高熱驚厥發作持續在30分鐘以上或復發6次以上的患兒,多數可出現 和智力減退。高熱驚厥可由多種疾病引起,幾占5歲以下兒童驚厥發生的一半,復發率約為35%。驚厥發作時,小兒有不同程度的缺氧狀態,導致腦功能紊亂,因而對小兒的神經系統造成危害,特別是驚厥持續時間在半小時以上或反覆發作者,腦細胞受損更嚴重。

早期診斷

表現

腦癱的表現可以分為多個類型。

1、痙攣型小孩以四肢僵硬為主要表現。

2、手足徐動型 四肢和頭部出現不自主的無意識動作,做有目的的動作時,全身不自主動作增多,如面部出現"擠眉弄眼",說話及吞咽困難,常伴有流口水等。

3.共濟失調型 以四肢肌肉無力、不能保持身體平衡、步態不穩、不能完成用手指指鼻等精細動作為特徵。單純性共濟失調較少見。共濟失調也可與手足徐動聯繫在一起。患兒常常無法保持一個固定姿勢,當站立時,為了維持站立姿勢不得不進行頻繁調整。學走路時間晚於正常兒童。當行走時為了獲得較穩定的平衡,雙腳左右距離較寬,步態蹣跚,方向性差。

症狀預示

出現什麼症狀需要懷疑是腦癱?

腦癱症狀有很多種,很多人都是由於不了解腦癱症狀,在發病初期,沒有有效的進行檢查和治療,忽視了小孩的病情。

那么,腦癱症狀有哪些呢?小孩出現了什麼症狀需要進行檢查呢?

1.三個月還不能抬頭,六個月還不能翻身,八個月還不會坐。

2.哭時沒有聲音或哭聲低沉、發直。

3.運動時手腳不協調,偏側運動較多。

4.撒尿時把不開雙腿。

5.眼神與父母沒有交流,並且經常驚厥。

6.睡眠時間過長或不睡覺。

早期診斷

腦癱的表現由於病因及分型的不同而各種各樣,但早期多見: (腦癱嬰兒前半期(6個月以內)的早期症狀。)

1.身體發軟及自發運動減少,這是肌張力低下的症狀,在一個月時即可見到。如果持續 4個月以上,則可診斷為重症腦損傷,智力低下或肌肉系統疾病。

2.身體發硬,這是肌張力亢進的症狀,在一個月時即可見到。如果持續4個月以上,可 診斷為腦癱。

3.反應遲鈍及叫名無反應,這是智力低下的早期表現,一般認為4個月時反應遲鈍,6 個月時叫名無反應,可診斷為智力低下。

4.頭圍異常:頭圍是腦的形態發育的客觀指標,腦損傷兒往往有頭圍異常。

5.體重增加不良、哺乳無力。

6.固定姿勢,往往是由於腦損傷使肌張力異常所致,如角弓反張、蛙位、倒U字形姿 勢等。在生後一個月就可見到。

7.不笑:如果2個月不能微笑、4個月不能大聲笑,可診斷為智力低下。

8.手握拳:如果4個月還不能張開,或拇指內收,尤其是一側上肢存在,有重要診斷 意義。9.身體扭轉:3-4個月的嬰兒如有身體扭轉,往往提示錐體外系損傷。

10.頭不穩定:如4個月俯臥不能抬頭或坐位時頭不能豎直,往往是腦損傷的重要標誌。

11.斜視:3-4個月的嬰兒有斜視及眼球運動不良時,可提示有腦損傷的存在。

12.不能伸手抓物:如4-5個月不能伸手抓物,可診斷為智力低下或腦癱。

13.注視手:6個月以後仍然存在,可考慮為智力低下。 有些腦損傷較輕微,在嬰兒早期往往無明顯症狀,但在嬰兒後半期(6-12個月)。

腦癱診斷

1、詢問有無上運動神經元發育不良或受損病史,如早產、難產、高熱、腦缺血、腦缺氧、顱腦損傷、腦感染等。

2、檢查有無痙攣性癱瘓、肌肉運動失調、肌張力增強、反射亢進、肌肉萎縮、關節畸形、共濟失調及智力障礙。

徐動型腦癱兒童要怎樣進行發音練習

1、調整坐姿:軀幹動作,姿勢和體位得宜,注意力才能集中,不影響學習;頭頸部動作自然與發聲,構音技巧有關。身體動作控制和擺放,最主要目的是讓肌肉張力穩定持久,改進肌肉緊張狀態,使各種動作都能協調進行,且有助於呼吸調節。

2、呼吸訓練:首先調整坐姿,做到軀幹要直,雙肩水平,頭保持正中位,可在做雙肩外展或擴胸運動的同時進行呼吸訓練,也可在呼氣末向前下方輕輕按壓腹部來延長呼氣的時間和增加呼氣的力量。

3、節律訓練:首先維持軀幹的正確擺放,保持較正常的肌張力,訓練深而慢的呼吸速度,增加呼氣量和吸氣量,利用遊戲或唱歌的方式練習發聲,選擇周圍常聽到的聲音來模仿,再逐漸練習辭彙,短語和句子,以這樣的方式進行訓練,較能消除緊張。

4、克服費力音的訓練:這種聲音是由於聲帶過分內收所致,聽起來喉部充滿力量,聲音好似從其中擠出來的,因此,主要的治療目的是讓患兒獲得較容易的發音方式。比如:讓患者處在一種很輕的打哈欠狀態時發聲(打哈欠可以完全打開聲音而停止聲帶的過分內收),開始時讓患者打哈欠並伴隨有呼氣,當成功時,在打哈欠的呼氣相再教他發出詞和短句。另外,咀嚼訓練可以使聲帶放鬆和產生適當的肌張力,訓練患者咀嚼時發聲,利用這些運動使患者發出單詞、短句和對話。

治療法案

神經反射再成訓練法

是指在運用特定的訓練手法和技巧,結合康復師的引導。使得腦癱患兒大腦內部形成新的神經樹突,在最短的時間內建立新的神經反射通路,讓大腦能夠支配肢體產生新的運動習慣和姿勢,以糾正由於原始的腦神經樹突不能下傳運動意識而導致腦癱的症狀。小兒腦癱針灸療法

是採用特殊的理療設備,即4-8電極片。在治療病變的肢體同時,對相反方向的肌肉群同樣實施治療,使得肢體在治療的效應場內全方位的接受理療的作用。這樣的治療是肢體的肌群產生協調作用和生理性的運功。反向物理因子療法

超音波水療法

主要是運用超音波水療的特性將治療不同類型腦癱的配方作用於腦癱患兒,通過刺激中樞神經,改善神經系統的調節功能,使腦癱患兒建立新的神經通路,幫助患兒形成一種新的運動模式,從而達到治療腦癱的目的。 代氏配方超音波水療法

腦癱家庭康復的注意事項

腦癱康復的目的是儘可能的提高病兒的生活自理能力,要達到這一目的,不僅要積極配合醫院的治療和康復訓練,家庭日常生活的訓練對於腦癱兒出院後的生活更為重要 。

特色療法

該技術能迅速重建大腦CT影像,精確地定位顱內腫瘤的部位、大小、體積、形狀、與周圍腦組織關係;能迅速、準確的尋找到最佳手術路徑;無需戴笨重的框架,無需漫長的等待,手術痛苦小,可以在清醒狀態下完成手術,可以配合進行術中冰凍病理檢測,快速植入碘131、膠體磷32等放療藥物。適用於顱內腫瘤活檢、顱內腫瘤內放療、顱咽管瘤囊液抽吸。