人物簡介

張萬慶

張萬慶一位古稀老人,放棄了優裕的生活,花掉一生積蓄的幾十萬元,隱姓埋名,潛心研究,深入全國十大瓷都探索陶瓷書法,創作出了3000多件陶瓷書法作品,提出了陶瓷書法新概念。他就是河南省中國畫院院長、全國首屆“百傑書法家”、“德藝雙馨藝術家”張萬慶。

1999年2月4日晚,廣東佛山。

61歲的張萬慶手提一個泥跡斑斑的手提袋,披著滿身窯灰,疲憊地從我國唯一一座保留最原始的陶瓷燒制基地——南風古灶廠走出來。寒風迎面,他下意識地裹緊了5個多月前從鄭州家裡穿來的一身秋裝,想找個小飯店填填肚子,可路邊大小飯店都已關門,唯有大紅的春聯熱熱鬧鬧宣告著除夕已到。春節的旅店只有他一個住客。他喝著涼開水,吃著早晨剩下的兩個冰疙瘩的粽子,將就著過了個年。

每逢佳節備思親。遠在千里之外的家人正翹首等待著老人回家團圓。她們只知道老人外出探究陶瓷書法之道,哪裡知道他的艱辛和苦衷呢。

是啊,想想自己作為一個知名的書法家,家裡家外衣食無憂,登門求字者應接不暇。而如今,為了摸索出陶瓷書法的真諦,孤身一人,拜師學藝,隱姓埋名,自付資金,從陶瓷技法的基礎入手,甘當一名小學生,經歷的艱辛與失敗歷歷在目,他的眼淚也隨著思緒流了下來。就在幾天前,他傾心製作的一個高140厘米、最大直徑30厘米的大瓷瓶,採取三種技法嵌入了自己精心書寫的蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》全詞。從買回泥胎到製作成型到嵌入書法到入窯、出窯的半個月裡,他像等待自己即將出世的嬰兒一樣,眼巴巴地盼啊盼,可開窯時盼到的卻是一堆不堪入目的廢瓷片,痛苦的淚水一下子溢滿了老人的雙眼。之後他請來陶瓷專家幫自己會審。原來泥胎底部未涼乾就提前入窯,窯火溫度又沒有控制好。他把專家的意見一點一滴記錄在本子上,深印在腦子裡。一回回的失敗,一次次的堅持,一個60多歲的老人真是不服老,他總是在和自己較勁。

自己是不是太傻了?放著城裡舒服日子不過,整天鑽在土窯里煙燻火燎找苦吃,你不是“傻”又是什麼——自古以來,陶瓷界與書法界各有其師,陶瓷與書法互不搭界。而你卻偏偏向傳統發起了挑戰。進行陶瓷書法的探索有意義嗎?有,非常有意義!他用被子緊緊地擁著自己,感到溫暖了許多。

這只是張萬慶多年來陶書探藝進程中的一個小小縮影和生活片斷,其中,孤獨、艱辛、失敗、痛苦,不堪回首。

2000年春,張萬慶來到了江西景德鎮。景德鎮以生產青花瓷聞名。青花瓷是我國十大陶瓷中除宜興紫砂陶外,唯一一個器物上有大量書畫、文字的瓷種。他想,青花瓷技術嫻熟,產業興旺,若從青花瓷入手探索陶瓷書法,成功的機率應該更大些。於是,張萬慶走街坊、串市場、觀展覽、蹲作坊、入灶間,從製作泥胎到作品入窯,每個環節都不放過。他不受傳統約束,嘗試在各種形狀器物上作多樣化的書寫。經過試驗,在宣紙上常用的墨在瓷器上是行不通的,因為在高達上千度的燒制中,墨會變成蒸氣煙消雲散,宣紙上筆墨的濃淡疏密、行雲流水,根本無法在陶瓷上得以表達。陶泥上只能用筆蘸釉色來寫,而釉色粘稠,沒有非常過硬的書寫功力很難達到書法藝術效果。釉上彩、釉中彩、釉下彩、大字、小字、雙色疊加,他一遍遍地練,一遍遍地試。終於,當他精心創作的40多件陶瓷書法呈現在人們面前時,整個景德鎮轟動了。

隨後,他又到河南禹州、山東淄博、河北邯鄲等地,進行鈞瓷、汝瓷、淄博瓷、邯鄲瓷、德化瓷、唐三彩、黃河陶等十大陶瓷系列的陶瓷書法創作和實驗。他大膽探索,創作出一批凝重、大氣、撼人心魄的藝術精品。

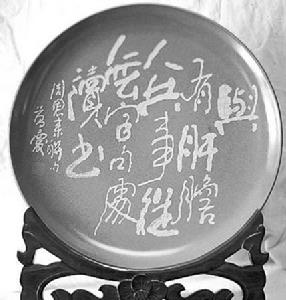

2007年7月14日,河南博物院為紀念建院10周年,舉辦了一場特殊的慶典活動——“張萬慶先生書法與陶瓷書法展”。他的100幅書法和500件陶瓷書法作品同時亮相。氣勢恢弘的書法長卷、巨幅刻瓷和獨具韻味的鈞陶書法,令書法界和陶瓷界專業人士耳目一新,展覽一周,參觀者天天爆滿。著名鈞瓷大師、《鈞瓷志》主編苗錫錦先生激動地對記者說:“人們只知鈞瓷美,不知有了字更美。千百年來沒人敢越的雷池,張萬慶不僅越過了,而且創造出了奇蹟!”

張萬慶陶瓷書法,也得到了全國多位陶瓷大師的認同和讚譽。陶瓷大師劉翮天、徐漢棠、梅文鼎、劉立中、方一鳴等和著名書法家王學仲、權希軍紛紛題詞嘉勉。

有人說陶瓷書法應屬於民間工藝,而不屬於書法藝術。張萬慶認為,陶瓷書法的歸類應從兩方面認定:第一,書法在這裡是主題還是配角?第二,書法的韻味是淹沒了還是張揚了?陶瓷書法藝術水平的高低,關鍵不在於載體是宣紙或是陶瓷,而在於書法者自身藝術修養的高低。

張萬慶深有感觸地說,陶瓷書法他只走出了第一步,如果許許多多懂造型的、懂釉料的、懂燒制的、懂電腦的、懂歷史的、懂化學的專家學者,都能夠加入到陶瓷書法事業中來,就一定能夠迎來陶瓷書法的春天。